太歲信仰的來歷

俗話說:“誰敢在太歲頭上動土?”太歲是中國民間信仰中著名的凶神。平時對於難惹的人,也常稱其為“太歲”;對於相貌兇悍者,亦說他“像太歲一般”。那麼,太歲究竟是什麼?其信仰又是如何形成的?

太歲的觀念,與中國古代的星體崇拜和曆法制定有直接關係。

早在先秦時期,中國古人便通過觀測星辰運行以定時令。其中,有兩種重要的天文觀測方法:

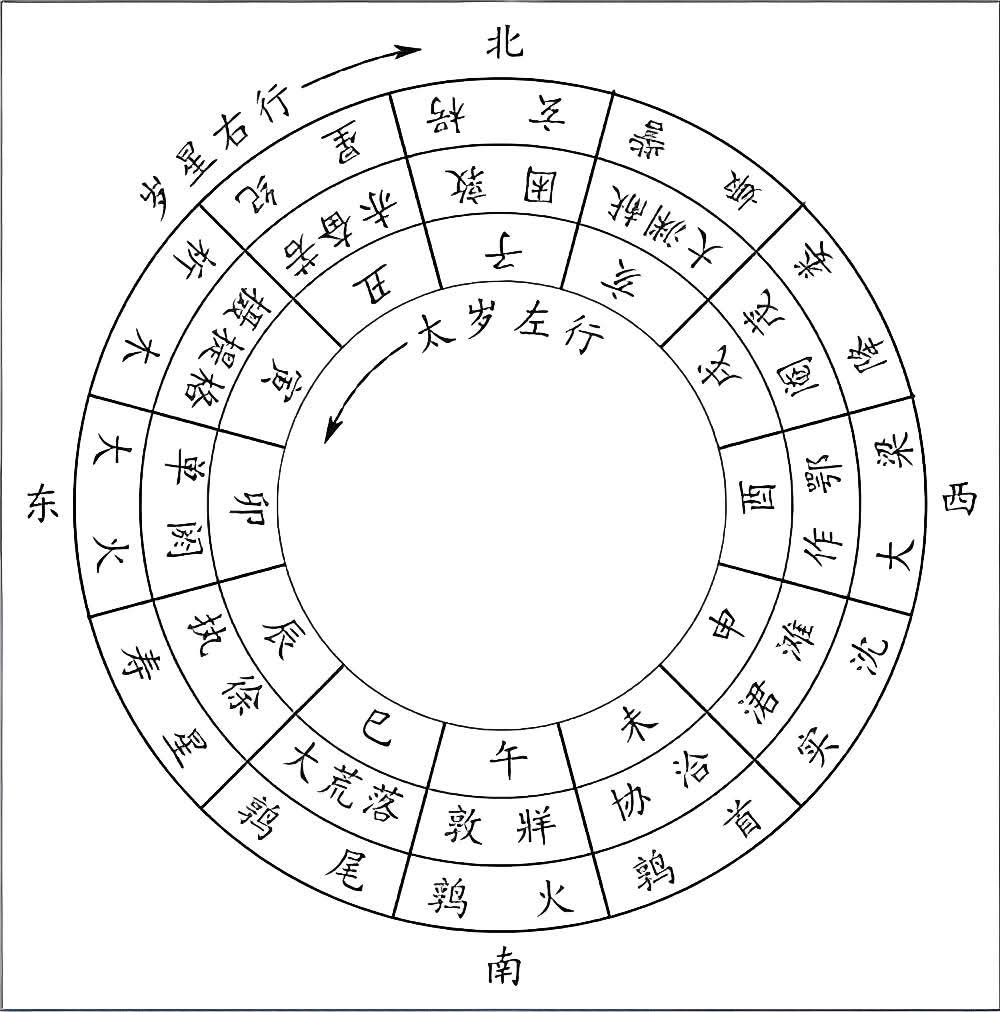

一種是以木星(歲星)運行為基準。古人將黃道帶自西向東(即右旋)劃分為十二段,稱為“十二次”。歲星每運行一次,約等於一年,故可用以紀年,並關聯二十四節氣與月份劃分。

另一種方法,是將天穹由東向西(即左旋)劃分為十二區域,用地支“子、醜、寅、卯……”命名,稱為“十二辰”。此法主要用於標記一日十二時辰,以及觀測北斗等恒星的周年方位變化。

這兩種體系方向相反,但分區對應。為解決紀年協調問題,至遲在戰國時期,天文學家便構想出一個與歲星運行速度相同、方向相反的虛擬天體,稱為“太歲”(亦稱歲陰、太陰)。它按照十二辰的方向左旋運行,每年一辰。由於歲星是可見實體,而太歲純屬虛構,古人便將其描述為“左行於地”,即在地下與天上的歲星對稱運動。至此,太歲這一概念正式形成。

歲星右行 太歲左行

雖然太歲並非真實星體,但它卻逐漸被神化,並成為重要的崇拜與禁忌對象。

至遲從西漢開始,民間已普遍相信,太歲每年所在方位(即所謂“太歲方位”),與動土興建、遷徙、嫁娶等事宜的吉凶密切相關。若觸犯其方位,便會招致災禍。

東漢思想家王充在《論衡·難歲篇》中,對此類迷信進行了系統批駁。他寫道:“世俗起土興功,歲月有所食,所食之地,必有死者。”又指出當時流行“徙抵太歲凶,負太歲亦凶”的說法,即無論是面向還是背對太歲方位遷徙,都被認為不吉。王充認為這些說法“皆虛妄也”。他的批判,恰恰反證了此類信仰在漢代的盛行。

在民間傳說中,若在太歲方位動土,可能會挖到一種“會動的肉塊”,這被認為是太歲的化身,將導致災禍臨門。這即是“不得在太歲頭上動土”這一俗語的生動來源。唐代筆記小說《酉陽雜俎》中便記載了一則故事:即墨人王豐不信方位禁忌,于太歲方位掘坑,得一鬥大肉塊,蠕動不止。填土後肉塊複出,不久其家人接連暴斃。此類故事在歷代筆記中屢見不鮮,強化了太歲的凶神形象。

有趣的是,現代生物學研究發現,古籍中描述的“肉塊”、“肉芝”,可能是一種罕見的大型黏菌複合體或真菌聚合體,具有生長和移動的特性。古人無法科學解釋,便將其與太歲神話附會。

太歲信仰長期流行於民間,未被列入早期國家正式祀典。然而,自元明以來,最高統治者開始承認並吸納這一信仰。明代在北京設太歲壇(與天壇、地壇等並列),將太歲作為“主宰一歲之尊神”加以祭祀,常與月將、日值之神合祭,這標誌著太歲信仰的官方化與制度化。

與此同時,太歲的形象也經歷了從方位凶神到人格化尊神的演變。在《封神演義》等神魔小說中,殷紂王太子殷郊被奉為“值年太歲之神”,楊任為“甲子太歲正神”,負責監察人間善惡。明代編纂的《三教源流搜神大全》更是將歷史人物與民間傳說融合,描述殷郊誕生時即被肉團包裹,後受封為“至德太歲殷元帥”。至此,太歲完成了從虛擬星辰、方位禁忌到人格化司歲之神的完整塑造。

太歲信仰根植於中國古代天文學,在發展過程中融入了方位禁忌、物怪傳說與人格化神祇塑造,最終形成了一種貫穿精英文化與民間習俗的獨特信仰體系,其影響延續至今。

圖文源於互聯網