~『有人說夏天要多運動多出汗,排寒排濕;也有人說,夏天要靜養,要多喝酸梅湯斂汗。有人說夏天不能吹空調;也有人說過熱傷陰,吹空調也是養生,其實這些說法都不能『一概而論』,也就是要『因人因地』制宜,沒有一套制式的標準。中醫的養生是需要辨證的,如果不講辨證,只講各種個人的經驗和妙招,用對了固然好,用不對則會適得其反。』

近年來極端氣候越來越頻繁,夏季一年比一年炎熱。氣溫高容易中暑,嚴重的中暑若處理不及時,甚至會有生命危險。

為什麼中暑這麼凶險?這就要從人體的循環模式說起。

夏季人體的氣血大量匯聚於『體表』,用來排汗『降溫』,相對而言,體內是比較空虛的,脾胃功能也弱,經常沒食慾和乏力。

正如老中醫所說的:伏天無病三分虛。

同時,夏季也是一年當中濕氣最重的時候,濕氣也會阻滯脾胃,這就會讓脾胃功能更加受限,有時候不僅不想吃飯,甚至連喝水下去都發脹。

此時人體已經陷入兩難的局面:

於外汗多,消耗了大量的津液;

於內脾胃弱,難以吸收到水分和營養。

一旦生病,病也會消耗能量。

三方面牽制,就很有可能發生急性脫水或閉阻,嚴重的甚至會器官損傷和衰竭。這就是夏天中暑容易發生危險的原因。

夏天頂著烈日挑擔進城的農民,忽然倒在地上就起不來了,我小時候親眼見過好幾回。我們老家那邊管這個叫“發痧”。

老輩人的急救辦法是將病人移到陰涼的地方,然後刮痧。用經方醫學的理論來解釋,這是強行啓動人體的循環,汗出來了,熱能夠排出來,津液能夠運化,人就救回來了。

《金匱要略》裡將中暑稱為暍病。( ㄏㄜˋ )

關於暍病的治法,主要講了兩個方案:一是白虎加人參湯,二是催吐之法。這兩個方案所對治的是虛和實兩個方向。

如果中暑是以脫水為主因,且是熱症,可用白虎加人參湯,清熱加補津益氣。當下沒有條件煎藥的,有個簡單的辦法,西瓜就是白虎湯。西瓜大寒能清熱,汁液豐富能補津液,只是不能補氣。

中成藥裡的生脈飲,裡面有黨參、麥冬和五味子,能補氣,還能斂補津液,只是不能清熱。配合西瓜一起用,就接近於完整的白虎湯了。

需要注意的是,西瓜用來治病,要用熱水泡過,不要吃涼的,怕胃受到涼的刺激會結住。很多熱症的病人,胃裡面未必就熱,也有可能吃不了寒涼。夏天喜歡吃西瓜的,也可以用這個辦法,可以一定程度上減少寒涼的傷害。

西瓜泡熱水看似平常,用對了也能起大作用。有個朋友感冒了,發燒起不了床。經電話詢問是熱症兼傷津,頭天晚上喝了酒熬了夜。叫他買藥來煎,他說沒時間,說晚上還有重要的客戶要陪。

此時已經是下午了,我只得叫他先買個西瓜泡熱水吃。第二天打電話告訴我,說晚上到了餐桌上就退燒了,精神也恢復了,又喝了一頓酒,還把喝醉的客戶送回了家。

如果以脫水為主因,且是寒症,那就要用薑附類的扶陽藥,再加人參、地黃類益氣補津即可。

如果中暑是以閉阻為主因,除了刮痧之外,還可以用催吐的辦法。在沒有藥物的情況下,最簡單的辦法就是用手摳嗓子。汗和吐只要得了一樣,人就有可能醒過來。

需要注意的是,這些方法只能在缺醫少藥的情況下,供應急之用,沒有經驗的也不要貿然上手。最好是將患者及時送往醫院,交給專業的醫生來處理。

如果是常規的暑濕感冒如何處理?

暑濕感冒,顧名思義,無論症候是寒是熱,都兼有濕阻中焦,濕阻中焦的常見症狀有:胃區嘈雜痞悶;不想喝水;飲不解渴;惡心;反酸。

暑濕感冒常用的中成藥是藿香正氣水。其主要成分有:藿香、白芷、蒼術、陳皮、厚朴、大腹皮、紫蘇葉。

這些藥物的作用都是辛溫化濕,能讓脾胃迅速啓動,同時還能透表,與夏天常見的病機非常契合。當然,也不是所有的暑濕感冒都適用,這裡面有辛熱的藥,熱症是不適用的。

用藿香正氣水還要注意,它不能和某些西藥合用,正在服用西藥的,一定要跟專業醫生咨詢清楚。

如果是熱症的暑濕感冒,就要用清熱加祛濕的方案。

清熱解表的常用藥有生石膏、金銀花、菊花、薄荷;

祛濕熱的常用藥有黃連、黃芩、茵陳、大黃。

如果是買中成藥的話,大家有了這些知識,就可以通過說明書裡的配方表來做選擇。

有一次,天氣很熱,老人不讓開空調。家裡的小孩下午練了武術回來,吃完晚飯又吃了個冰淇淋,就說肚子痛。屋裡那麼熱,他趴在沙發上還說冷。我搭了一下脈,脈上的寒熱不明顯。

這個情況看起來好像不清晰,其實只要依據人體的運行規律,客觀的去觀察和分析,也不難做出判斷。

這麼熱的天,脾胃本來就弱,剛吃完飯就去吃冰淇淋,胃裡面就結住了。此時人體就會調集氣血去化胃里的結滯,體表的氣血相對變少,所以會感覺怕冷。

吃了不合適的食物,人體的第一反應是排出體外,於是肚子開始痛。

脈上沒有明顯的熱象,說明不是熱證,藿香正氣水是可以用的。

於是我用半支藿香正氣水衝了開水,加了點蜂蜜,給他喝了下去。

喝了之後,杯子還在手裡,就說肚子不痛了,也不冷了,然後就說要大便。大便後就完全沒事了。

藿香正氣水溫化腸胃之結,這個好理解,為什麼要加蜂蜜?

練了一下午的武術,津液損耗是很大的;肚子痛也是腸道在緊急調集津液排瘀。蜂蜜能補津液且潤腸,在這裡是有必要加的。同時也是為了口感,怕小孩子不肯喝。

從這個醫案可以看出,只要能夠準確的分辨寒熱,真實的觀察人體的運行,治病是不難的。

下面說說夏季養生裡一些有爭議的問題。

有人說夏天要納涼,飲食要以清熱降火為主;又有人說,夏天脾胃寒,要禁寒涼,要多吃溫熱的東西,比如喝薑棗茶。

這兩種矛盾的說法,到底哪個有道理?

常規來講,夏季相對於其它季節,是容易脾胃寒的,所以生冷寒涼一定要節制,我們在臨床上碰到的陰寒的病人,很多都有夏天愛吃西瓜的習慣,尤其是冰西瓜。這一類人是適合喝薑棗茶的。

如果是體質熱的,因為夏天溫度高,內外夾攻,更容易發生大熱大渴之症,這就要用寒涼藥,喝薑棗茶是很危險的,西瓜反而很適合。

有一次,一位中醫老師在飯店用早餐,很多學員都盯著他看,原來他盛了一大盤西瓜在吃。大家都紛紛議論,說學中醫的怎麼能吃生冷寒涼,而且還是早上空腹吃西瓜。

其實任何一件事情都有前提,養生也一樣,如果當下他有溫熱之偏,吃西瓜反而是好的。熱沒有了,就不吃了,沒準下次見到他,他在喝薑棗茶也有可能。

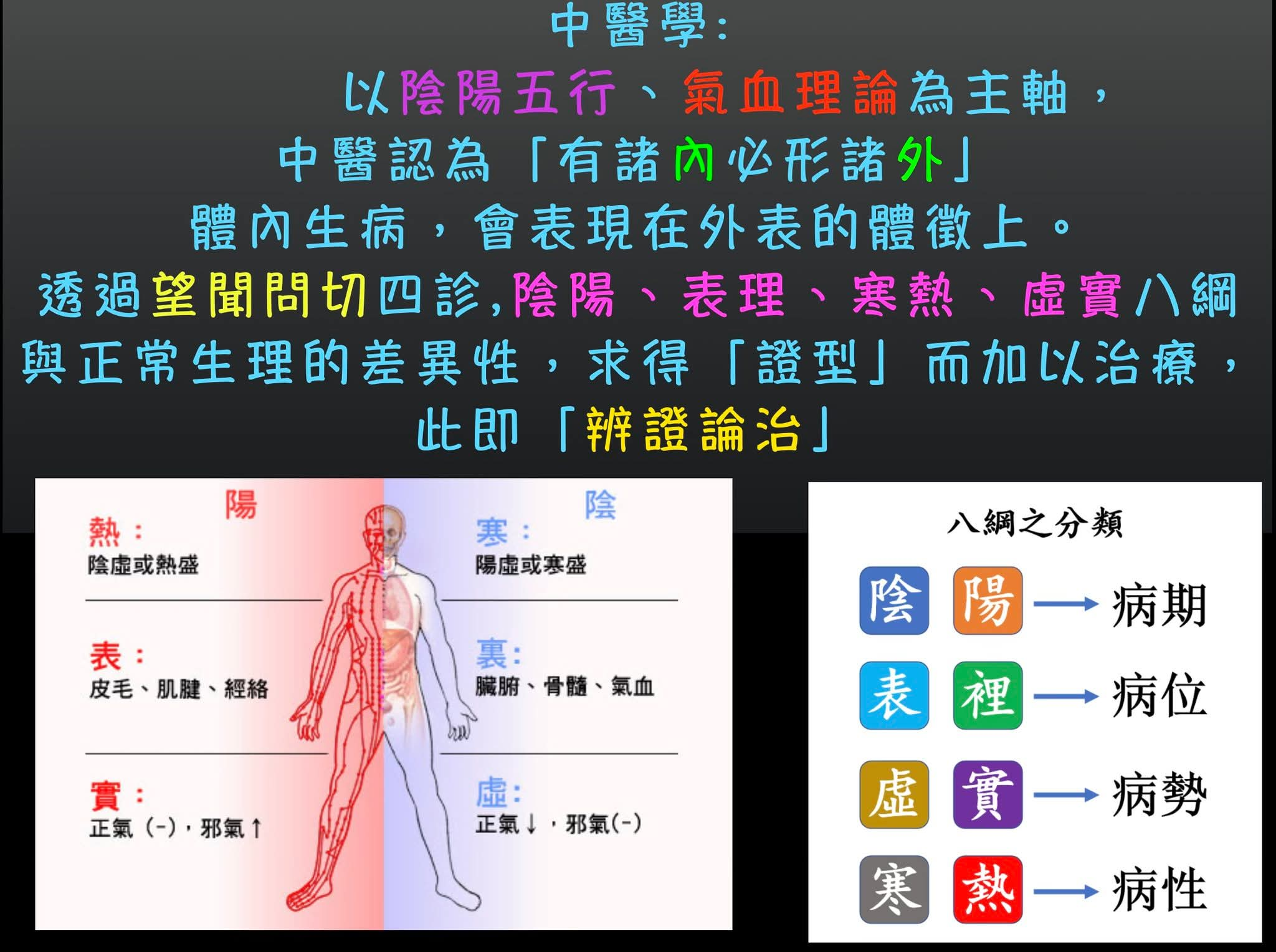

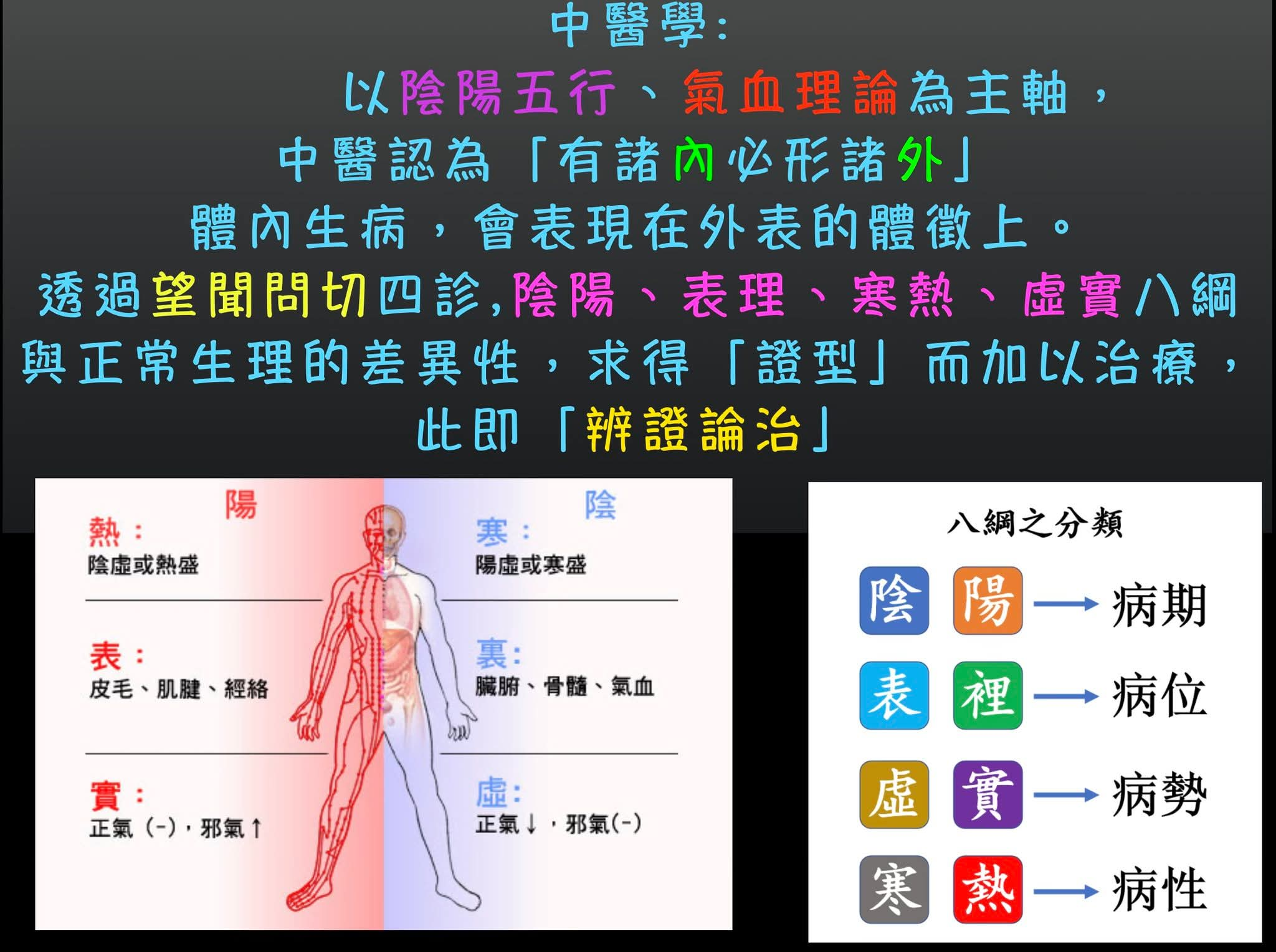

關鍵是要能判斷自己當下是寒是熱,人體的寒熱不明,治病和養生都是空談。

有人說夏天要多運動多出汗,排寒排濕;也有人說,夏天要靜養,要多喝酸梅湯斂汗。

有人說夏天不能吹空調;也有人說過熱傷陰,吹空調也是養生,

其實這些說法也都不能『一概而論』,也就是要『因人因地』制宜,沒有一套制式的標準。

出汗少的,當然要多運動多出汗;汗太多的,就需要收斂和靜養。

至於空調要不要吹?常態下最好少用,吹多了,排汗功能會減弱,就會越發的依賴空調;

如果天氣太熱,高溫也是傷人的,發生中暑就更不好了,這時候空調又是個好東西。空調只是個工具,本身並沒有好壞,關鍵是看你如何用它。

總之要八方辨證的看問題,治病要有辨證思維,養生也要有辨證思維。

中醫的特色就是養生是需要辨證的。如果不講辨證,只講各種個人的經驗和妙招,用對了固然好,用不對則會適得其反。如果是夏天,用錯了尤其危險。

大醫至簡—劉希彥