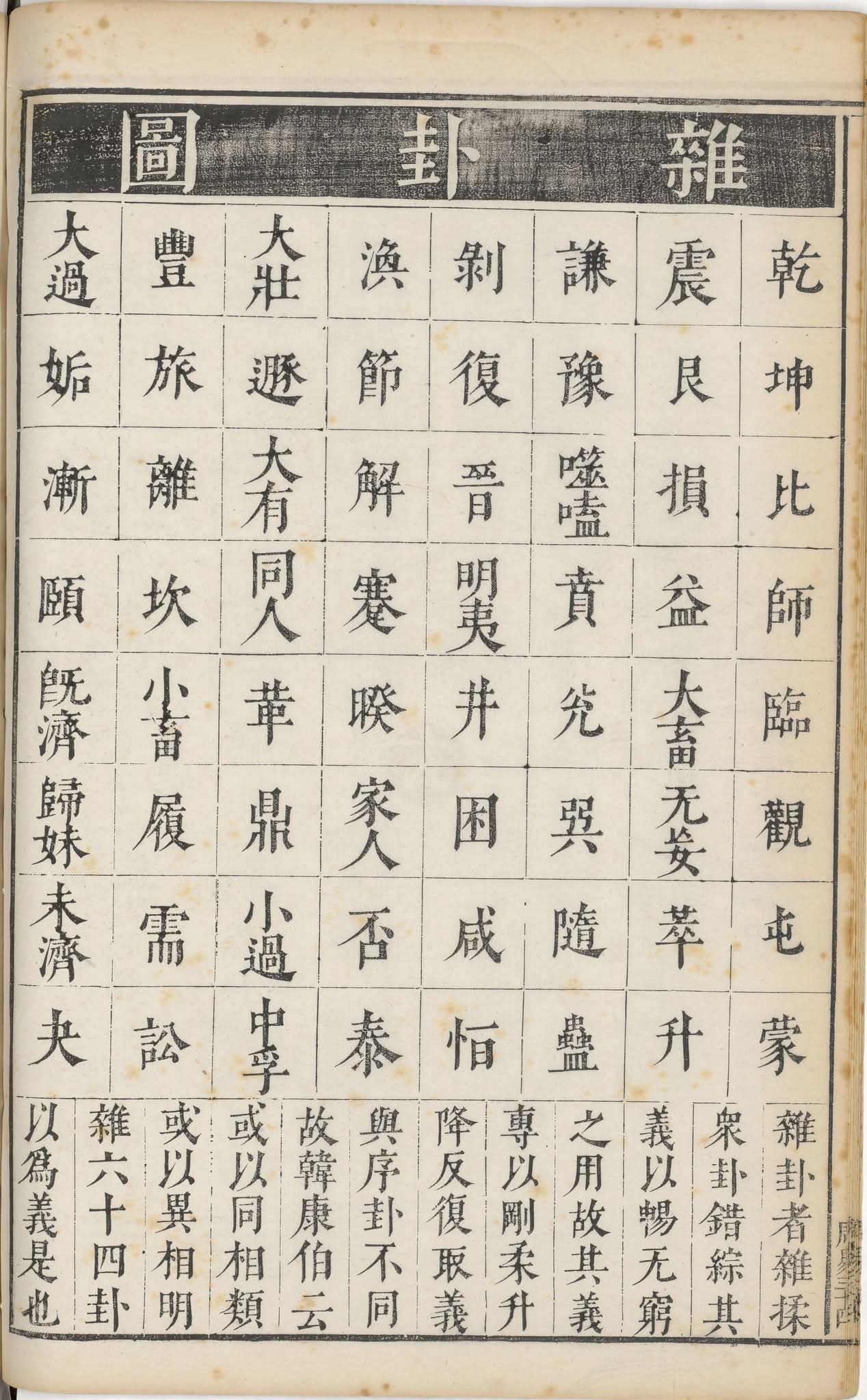

雜卦傳卦序解構

雜卦傳是易傳十翼最後一篇,也是對周易卦序與卦義的「錯綜解釋」。古人稱:「雜卦者,雜糅眾卦,錯綜其義,或以同相類,或以異相明也。」韓康伯周易正義這一篇的獨特性在於,它以「錯綜」方式並列六十四卦,使對立或相似之義互相映照;卦序被分為若干組別,潛藏「天地人三才」之道;更保存了歸藏與西周易學的古老信息,展現從殷商至周代的思想演進。孔子所編易傳,本是「述而不作」,旨在闡揚周易之道,使經傳一體、體用相生。雜卦傳則於總結六十四卦之際,凝練出天地人三道的分組排列。

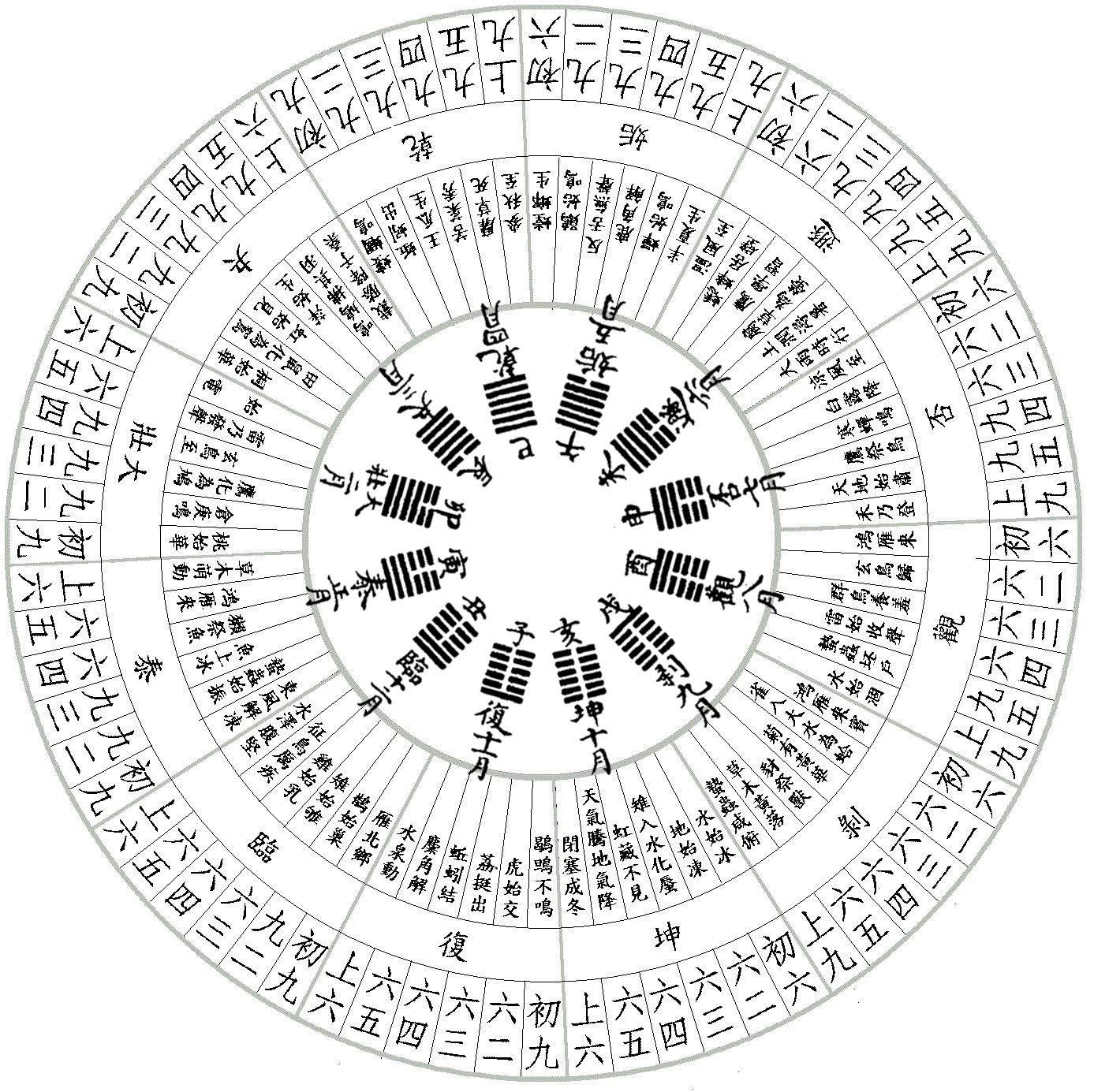

繫辭傳:「六爻相雜,唯其時物也……若夫雜物撰德,辨是與非,則非其中爻不備。」京房注「非中爻不備」謂之「互體」。所謂互體,即取卦之中爻(二至五爻)交互構成另一卦象,顯示卦義的深層結構。宋人王應麟謂:「二至四為互體,自三至五為約象。」由此可知,雜卦的排列與互體卦系統存在密切關聯。推演可見,六十四卦中以互體為核心者僅十六卦(乾、坤、剝、復、大過、頤、姤、夬、漸、歸妹、解、蹇、睽、家人、既濟、未濟),再提煉則歸於乾、坤、既濟、未濟四卦。乾坤為始,既濟未濟為終,正體現周易「終始循環」之道。換言之,雜卦三組分布,實是依循互體與「三才」規律所形成。

第一組 【地道】 共二十八卦

自乾、坤啟始,至晉、明夷結束,共二十八卦:乾、坤、比、師、臨、觀、屯、蒙、震、艮、損、益、大畜、無妄、萃、升、謙、豫、噬嗑、賁、兌、巽、隨、蠱、剝、復、晉、明夷。節點卦如乾坤、震艮、兌巽、剝復,皆與「地勢」及循環有關。此系列呈現「日月升沉」之象:比、師如月之盈虧;晉、明夷如日之出沒。諸卦中爻多見坤象,顯示「厚德載物」之義,定位於「地道」。

第二組 【人道】 共二十八卦

自井、困開始,至需、訟結束,共二十八卦:井、困、咸、恆、渙、節、解、蹇、睽、家人、否、泰、大壯、遯、大有、同人、革、鼎、小過、中孚、豐、旅、離、坎、小畜、履、需、訟。此組節點卦如否泰、姤夬、頤大過,皆含陰陽消長、剛柔相遇之義。卦名中多有人倫意涵,如家人、同人、履(禮)、咸(夫婦)、恆(長久),顯示「人道」的重心。其始於井、困,象徵村落水源與人間困境;終於需、訟,象徵求水與爭訟,皆屬人世之事,定位於「人道」。

第三組 【天道】 共八卦

此組僅八卦:大過、頤、既濟、歸妹、未濟、姤、漸、夬。節點卦如乾坤、既濟、未濟,統攝天道之始終。此組文字簡練,章句諧韻,疑為古代口傳歌訣。卦象多見乾卦之義,顯示「天行健」之德,定位於「天道」。

由此觀之,雜卦傳不僅以「地、人、天」三組呼應繫辭、說卦、序卦中「三才」思想,亦與「三極」觀念相契。其卦序與歸藏相近,或保存了商周之際的古老卦序體系;亦有學者認為其中隱存二十七宿向二十八宿演進的痕跡。作為十翼最後一篇,雜卦總結六十四卦,彰顯周易自殷周到春秋戰國的演化脈絡。

總結雜卦傳並非僅僅「卦義雜記」,而是以互體中爻為關鍵,將六十四卦分為三組,對應天地人三才。此舉既保存了西周古易筮法與卦序痕跡,又承載了殷商至周公的思想傳統,更彰顯孔子編傳時「以異相明」的智慧。雜卦傳因此成為周易體系中不可或缺的一環,不僅是哲理之總結,更是文化史的重要遺產。

來自臉書周易集說