道教對緣起性空的看法

道教作為中國本土宗教,其思想體系與佛教的“緣起性空”理論有本質區別,但二者在哲學層面存在一定的對話空間。以下是道教思想對“緣起性空”的間接回應及自身核心觀點的梳理:

一、道教的核心宇宙觀:道生萬物,氣化流行

道教以“道”為終極本源,認為萬物由“道”化生,並依賴“氣”的聚散運行。

道體與萬物:

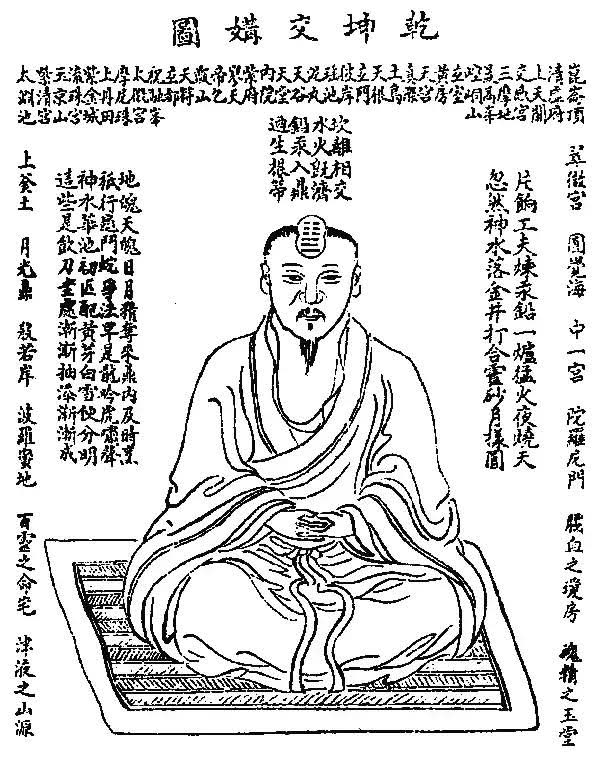

《道德經》雲:“道生一,一生二,二生三,三生萬物。” 道是生成萬物的根源,但本身無形無相(“道可道,非常道”)。

道教並非否定現象世界的真實性,而是強調萬物皆遵循“道”的規律(自然),且本質上是“氣”的不同形態。

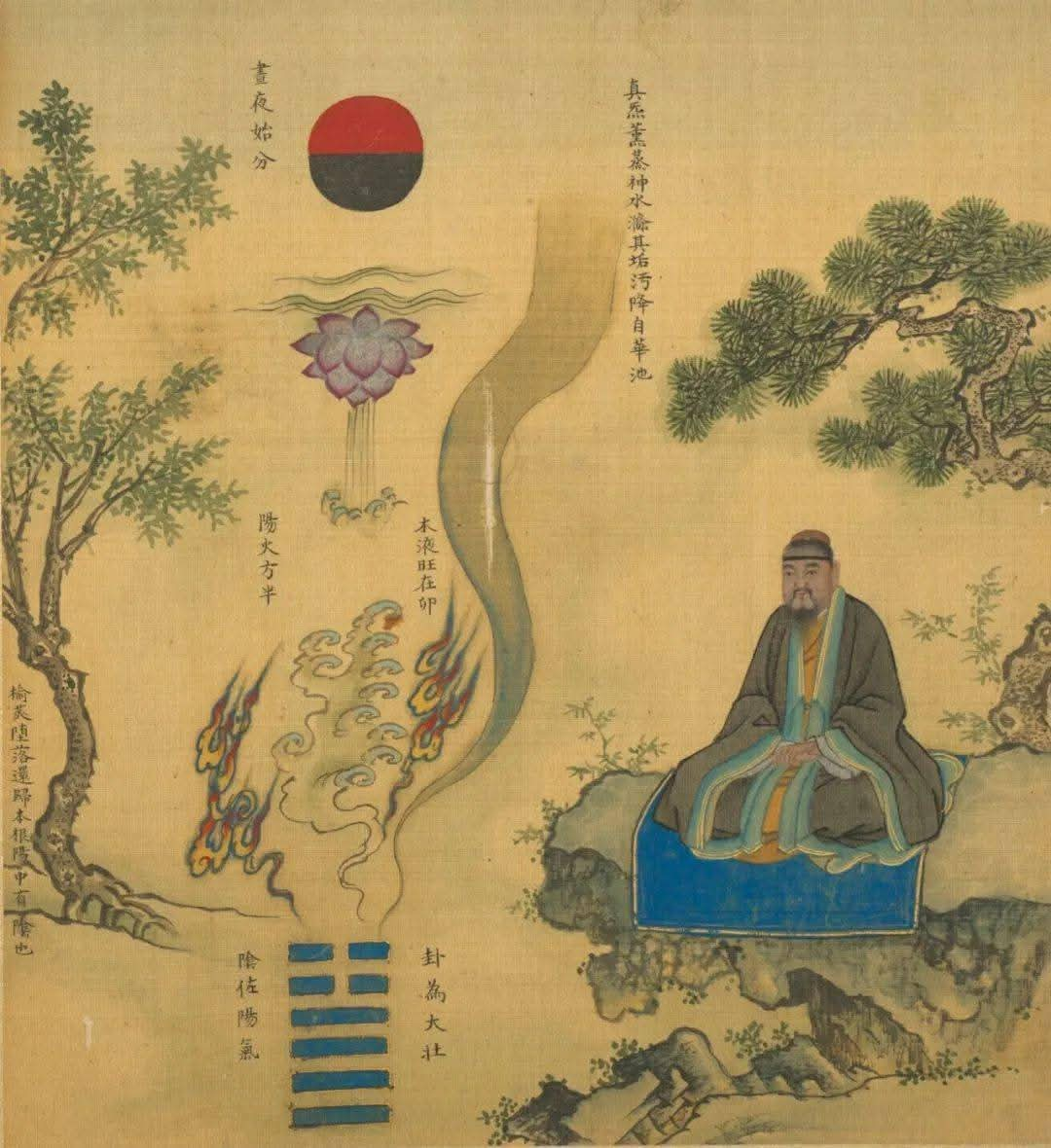

氣化論與因緣:

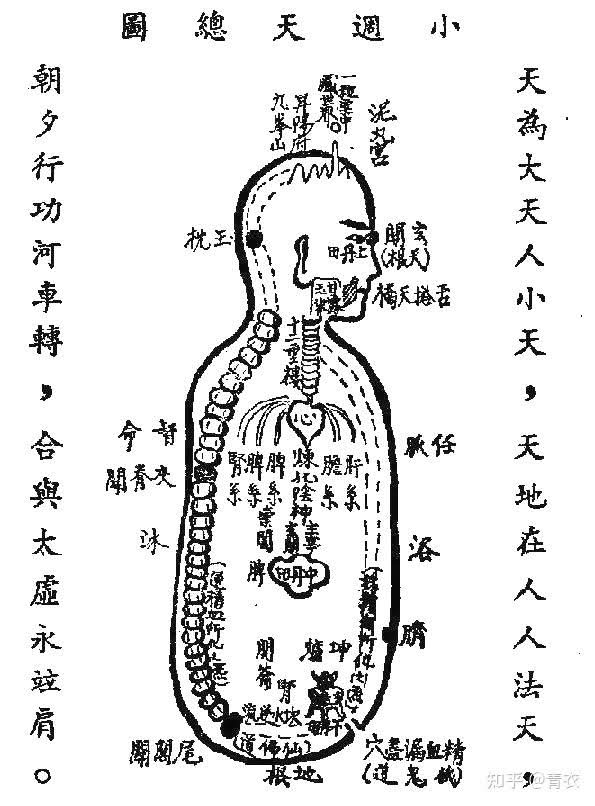

道教認為萬物的生滅、變化是“氣”的聚散(如《莊子·知北遊》:“通天下一氣耳”)。

這與佛教“緣起”強調條件聚合有表面相似性,但道教更注重“氣”的實在性與生成力,而非徹底的空性。

二、道教對“空”的理解:虛無與妙用

道教思想中的“無”或“虛無”接近“空”的概念,但內涵不同:

無為本,有為用:

《道德經》:“天下萬物生於有,有生於無。” “無”是道的本體狀態,蘊含無限生機,而非絕對的“空無”。

道教修行的“心齋”“坐忘”(《莊子》)追求心靈虛靜,目的是契合道體,並非否定現象世界。

與“性空”的差異:

佛教“緣起性空”否定萬物有自性,認為存在本質是“空”;道教則肯定“道”賦予萬物內在的“德”(本性),如“道生之,德畜之”(《道德經》)。

道教的重心在於 “順應自然” ,而非論證現象世界的虛幻性。

三、道教修行與佛教空觀的實踐對比

長生與破執:

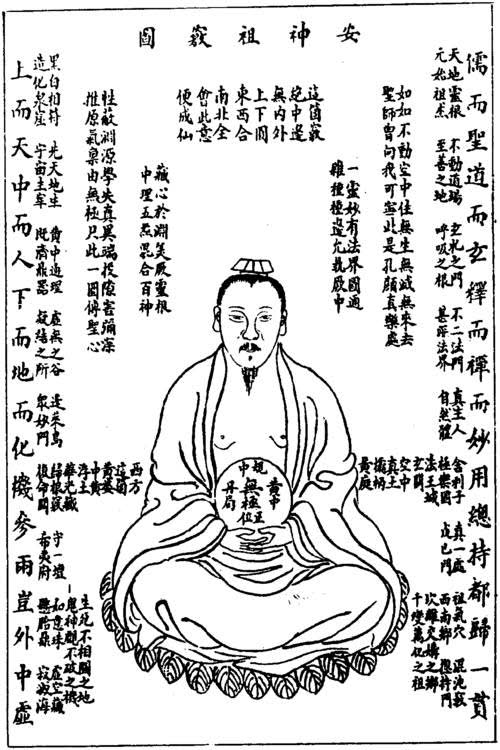

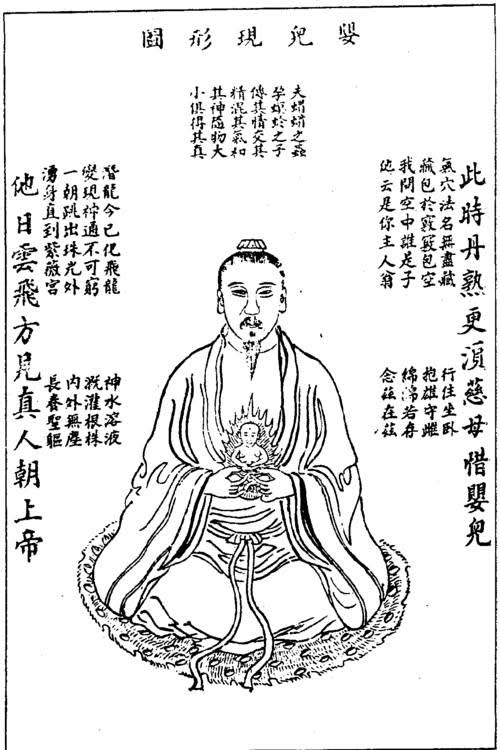

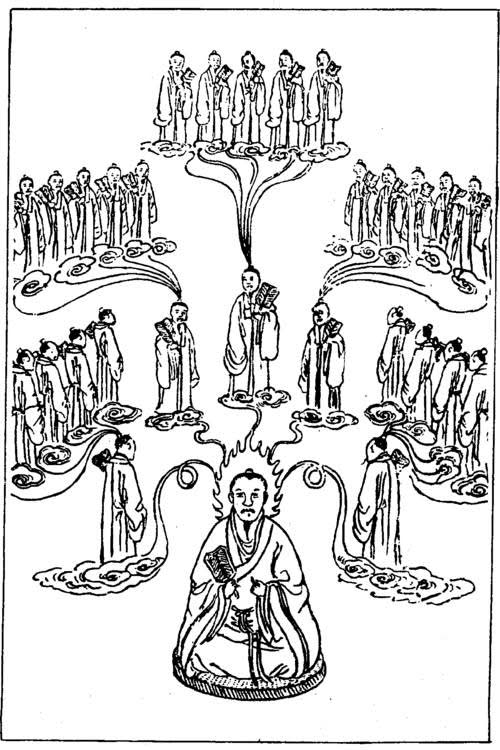

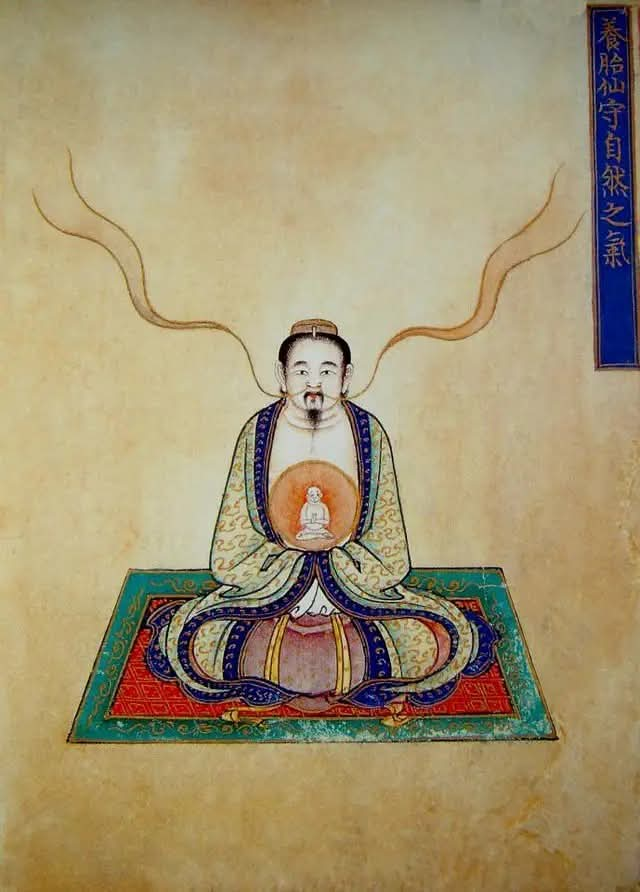

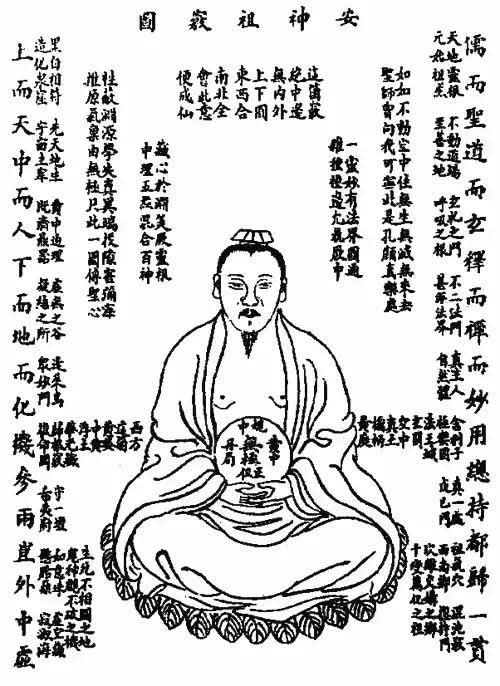

道教追求長生久視、肉身成仙,以精氣神修煉轉化形體(如內丹術),隱含對生命實在性的肯定。

佛教則通過觀“空”破除對身心的執著,追求涅槃解脫。

齊物與平等性:

《莊子·齊物論》主張消除是非對立,認為萬物本質平等(“道通為一”),這與佛教“緣起性空”破除以**實現平等觀有相似旨趣,但莊子仍肯定“道”的統一實在性。

四、歷史對話與融合

魏晉南北朝時期,佛道思想相互激蕩:

佛教用“緣起性空”批評道教的“本源論”(如道生萬物)為實體執著。

道教則吸收佛教思辨豐富自身理論,如唐代重玄學派(成玄英等)提出“非有非無”,接近佛教中觀思想,但仍以“道”為歸宿。

總結:道教的立場

肯定生成,而非徹底解構:

道教承認現象世界的相對真實性,強調“道”是萬物生生不息的根源。

空是契機,而非終點:

道教主張“虛”為道的運行狀態(如谷神、玄牘),是生機蘊含之處,而非佛教意義上的“究竟空”。

實踐導向不同:

道教最終追求與道合一(天人合一),在現實世界中實現生命的昇華;佛教則導向超越輪回的解脫。

關鍵辨析

相似處:皆反對僵化執著,強調超越表像。

根本差異:

佛教:緣起無自性 → 性空 → 破執解脫。

道教:道氣生成 → 自然無為 → 合道長生。

道教對“緣起性空”的看法,可視為一種 “生成論”對“緣起論”的回應:它提供了一種不同於佛教“徹底空性”的宇宙觀——在承認變化與相對性的同時,賦予存在以道的終極意義與自然價值。

圖文源於互聯網