(大腸癌的起因)

大腸癌不可怕,可怕的是病人相信西醫學,而無怨無悔的繼續讓化放療殘害下去,這才是致命的真正原因所在,讀者如果認為給西醫治療,從此以後過著正常快樂的過日子,你就大錯特錯了,

以我來看,腸癌若給西醫治反而是向死亡的終點在加速挺進中,而原本可以不必如此痛苦的受盡折磨而且加速死亡的,只因為太信任西醫學,所以才會有這個痛苦又會提前死亡的下場,如果從一開始被發現有大腸癌時,就由中醫開始接手治療,今天怎麼會出現腫瘤一再的復發與移轉呢?

這都是因為治療不當才會出現這個結果,讀者們如果得到這種病時,請就近找中醫來治療,不要讓西醫治,給西醫治療就是不想活下去了。

大腸癌的起因,中醫的觀點是病人本身就有長期便秘的問題存在,加上喜歡吃各種維他命與健康食品等,才是真正的病因所在,所以你只要停止繼續吃各種合成維他命與健康食品等,有便秘時請找中醫來將便秘治好,不要使用西藥的排便藥,一旦大便回到每天都很通暢後,就可以避免得到大腸癌的。

千萬不要給西醫開刀治療,一開刀後癌症就會移轉,最常見的移轉位置就是在肺跟肝臟內,於是變成開始時只是大腸癌而已,結果給西醫治療後就變成肺癌跟肝癌,死亡原因不是因為大腸癌而死,是因為肝癌或是肺癌而死,請問讀者這是誰的過失呢?

八大中醫師不能看

1 既吃西藥又吃中藥的中醫師。

除非是意外事故導致的外傷。只要是病,不經過西醫插手,你能想到的,感冒、失眠、胃炎、痛經、腹瀉、便秘、高血壓、糖尿病等等,你不能想到的,如腦瘤、肺癌、乳腺癌、淋巴癌、肝癌等各種重症。只要經過正統經方中醫師治療,效果是往往是第一劑就知道效果。

輕病時常是一劑就痊癒了,乳癌等也不過幾周的時間。請問讀者,如果是病不是外傷,你何時有機會和必要吃眾所周知副作用大的西藥?這些既吃西藥又吃中藥的中醫師,就是因為自己都不會治,才會明知西藥副作用大也吃西藥,還對別人說是因為中醫無效,不是中醫無效,是他們的知識不夠,水平不夠,自己不檢討,還嫁禍於中醫,因為他們自己都治不好,也不會治好你。

2 定時服用各種維他命的中醫師。

因為他們不知真正的中醫養生之道,因此,他們相信所謂的維他命保健食品廠家和廣告等所吹噓的保健,是因為自己不能分辨是非,盲目相信某方為了商業利益拼命灌輸的“保健知識。”

豈不知,人體“寧虛勿實”。任何人的體內都有癌細胞的存在—–西醫認為,癌細胞為體內正常細胞的特殊變異,那,各種保健品維他命是不是自身變異細胞(癌細胞)的好朋友?

讀者請思考,無論動物或是植物,世界萬物要生長,是否需要營養?營養充足時,長得飛快,維他命是人體所需的多餘的大量的營養,正常人體細胞吸收部分外,大量的被自身變異細胞(癌細胞)吸收,它們就會茁狀成長,

正常人體有能力清除此些異種的細胞,當人體清除的能力下降或是此類變異細胞得到營養快速成長時過多時,量變到質變,此些變異細胞聚集成塊,或量增加到一定程度時,便會顯示在西醫的儀器中,西醫所謂的肝癌,肺癌等便被診斷出來。

讀者請思考,不然,西醫怎麼會說肝癌發病隱形,且沒有辦法預測,只有到機器照出肝內有“團”或“塊”時,才引起注意,才進行所謂的確診診斷法。——- 肝內組織切片病理檢查。

讀者請再思考:

1 此“團”或“塊”,不會馬上長出來,在能用機器和肉眼看出之前,必定很小,雖然機器看不出,但此時病人已有很多不適的症狀,如厭食,厭油膩,大便不規則,每天晚上1AM—3AM無原因醒多來等等。當病人有此些症狀但機器,血液化驗正常時,西醫不會重視,也無良好的辦法去診斷和治療。

因為西醫看待1AM—3AM醒來和別的時間醒來和全夜醒來無特殊意義,都是失眠,他們只是認為一者失眠較輕,一者失眠較重而已。

西醫怎知,1AM—3AM是屬肝的時間,每夜1AM—3AM準時無原因醒來就已表示肝臟受損,此時的西醫儀器和血液檢查可能是顯示正常,經方家此時就會趕快動手治療,那又怎會等到肝有結塊的形成肝癌,治未病為上工—–真正的經方家才可以做到,西醫和別的中醫都將束手無策。

西醫在『早期時』都無法預測,非要等到長大了很明顯時才想到去如何診斷,此時早應是治療之時,西醫卻在用病理檢查企圖瞭解裡面到底是什麼東西,此種檢查意義有幾何?

2 每年進行一年一次健康體檢的中醫師。

因為他們不掌握真正經方家正統中醫的方法,所以他們相信西醫的儀器和血液報告,因為他們沒有意識到這些西醫所謂的健康數字範圍『沒有以人為本』,因為他們沒有意識到此種體檢忽視人本身的冷暖寒熱是多麼的片面和欠整體觀念。

他們沒有用真正的健康標準來衡量自己的健康,那他們怎麼會健康?他們自己都不健康,又怎能幫助你健康?不是中醫不好,是他們沒有真正學到家,那是他們的悲哀,不會幫助自己,更不會幫助別人。

如果今天以前你曾經相信,那是筆者之過,沒有將此文盡早公佈於眾,如果今天以後你依然相信,那是你自己的悲哀,因為你沒有選對真正的標準來衡量你的健康,健康標準不對,那你渴求和追求的健康又怎會正確呢?

舉個很簡單的例子,聰明的讀者,你仔細想想,又多少人每年例行健康體檢,卻照樣心臟病突發死亡,只有真正的經方家才知如何愛護心臟,如何保證心臟病不會發生。所以,這種中醫師不能看。

3 自己亂做手術的中醫師。

1 骨科手術——-西醫所講的椎管狹窄、椎間盤突出、脊柱側彎等。

2 婦科手術——–子宮肌瘤、卵巢囊腫、子宮內膜異位症等。

3外科手術———腦瘤、腦積水、急性乳腺炎、闌尾炎等。

4 心血管外科——搭橋術、心臟起搏器的安置等為了治療心臟病。

5腫瘤科——– 乳腺癌、大腸癌、肺癌等。

以上所列疾病,只要未開過刀,在倪師的診所裡接受治療並按倪師囑咐的,無一不好。如果他們自己去做過以上手術,說明他們自己不但不是真正的中醫經方家,治不好自己的病,更不知道真正的中醫經方家可以讓他們避免手術。請遠離他們。道理很簡單,因為,他們自己都治不好,也不知道正統中醫經方家能治好,那你碰到他們,他們一定不會治好你,還會給你指引錯誤的方向。

4 動不動就吃抗生素的中醫師

他們口口聲聲地告誡你,“現在的感冒病毒很厲害的,所以感冒難治。”,那你一聽即可知,不能看他,因為他們的中醫水平只是“紙上談兵”。從沒用過大小青龍,因此,不會用麻黃湯、桂枝湯等,他們自己的感冒都治不好,你能相信他們能治好你的感冒或是別的健康毛病嗎?

5 從沒用過中草藥的中醫師。

湯者,蕩也。治大病時不會用或不敢用湯藥的中醫師,也就是不會治重症的中醫。所以不能看。因為他們一定不會治重症,誰知道小病他們能不能治好?

6 向你推銷各種不同的保健品和營養劑中醫師。

道理和吃維他命一樣,此中醫如果不是無知犯以上的錯誤,就是為了賺你的錢,請遠離他們,以防上當。

7 如果他們沒有以上數條,但你越吃他的藥,腳越冷的中醫師,也不能看。因為以上數條容易看出,你容易分辨,但如果你吃了他的藥,腳不但沒有變暖,反而更冷了,你投錯醫,馬上換醫生。

符合以上八項中任何一項的中醫師們,筆者多多得罪了,如果你讀過此文後恍然大悟,心懷感激,請感激自己知道了中醫(真正的經方家)原來可以做到如此。

如果你大發雷霆,破口大罵,請息怒——

一來,動了你的怒氣,只會傷到你自己的肝臟。

二來,你所有不良反應我看不見也聽不見,不會傷了我的肝臟。

三來,此文主要是寫給身患疾病要尋醫求助的病人看的,是為了不耽誤他們的病情,並不是要寫給你們看的。

“白貓黑貓,抓到老鼠就是好貓” ,如不服氣,請用治好病的實際行動來證明給病人看。

所有病人飲食必須遵守事項:

1. 停止服用任何合成維生素及營養補充食品。

2. 停止服用鈣片及降膽固醇藥,逐量遞減類固醇,抗憂鬱及抗焦慮症藥。

3. 不可食用奶製品如牛奶, 起司, 乳酪, 冰淇淋等, 可多食用天然非基改豆漿或米漿來代替。

4. 停止使用所有人工糖及人工糖所製造的食品如巧克力、餅乾、糖果、可樂、氣泡飲料等。

5. 喜愛甜食者可以使用天然蔗糖或蜂蜜來代替其他糖的使用。

6. 多吃海鹽或是岩鹽來代替人工的精煉鹽。

7. 不可以喝咖啡,可以多喝茶來代替。

8.多食用天然食物來代替營養補充食品,避免食用太多營養添加物的食物。.

9. 多喝常溫水、茶及自製天然果汁,少喝酒及其他人工飲料。

10. 腎病病人及水腫病人要少鹽飲食,但也不能完全無鹽

11. 腎病病人禁止吃楊桃。

12. 女性在月經期間避免吃生冷食物及飲料。

今天正逢西洋人的愚人節,我的做法卻正好與一般人相反,我不但不想愚弄世人,我還要告訴世人,你們都被西藥廠與衛生署愚弄了一生,不要繼續再被它們愚弄下去了,世人如果以為我今天利用愚人節在愚弄你們,你們就錯了,你們不知道你們每天都在過愚人節,真是笨啊,請醒醒吧,不要繼續每天再過愚人節了。

漢唐中醫 倪海廈謹記於佛州桃花島2009年04月01日

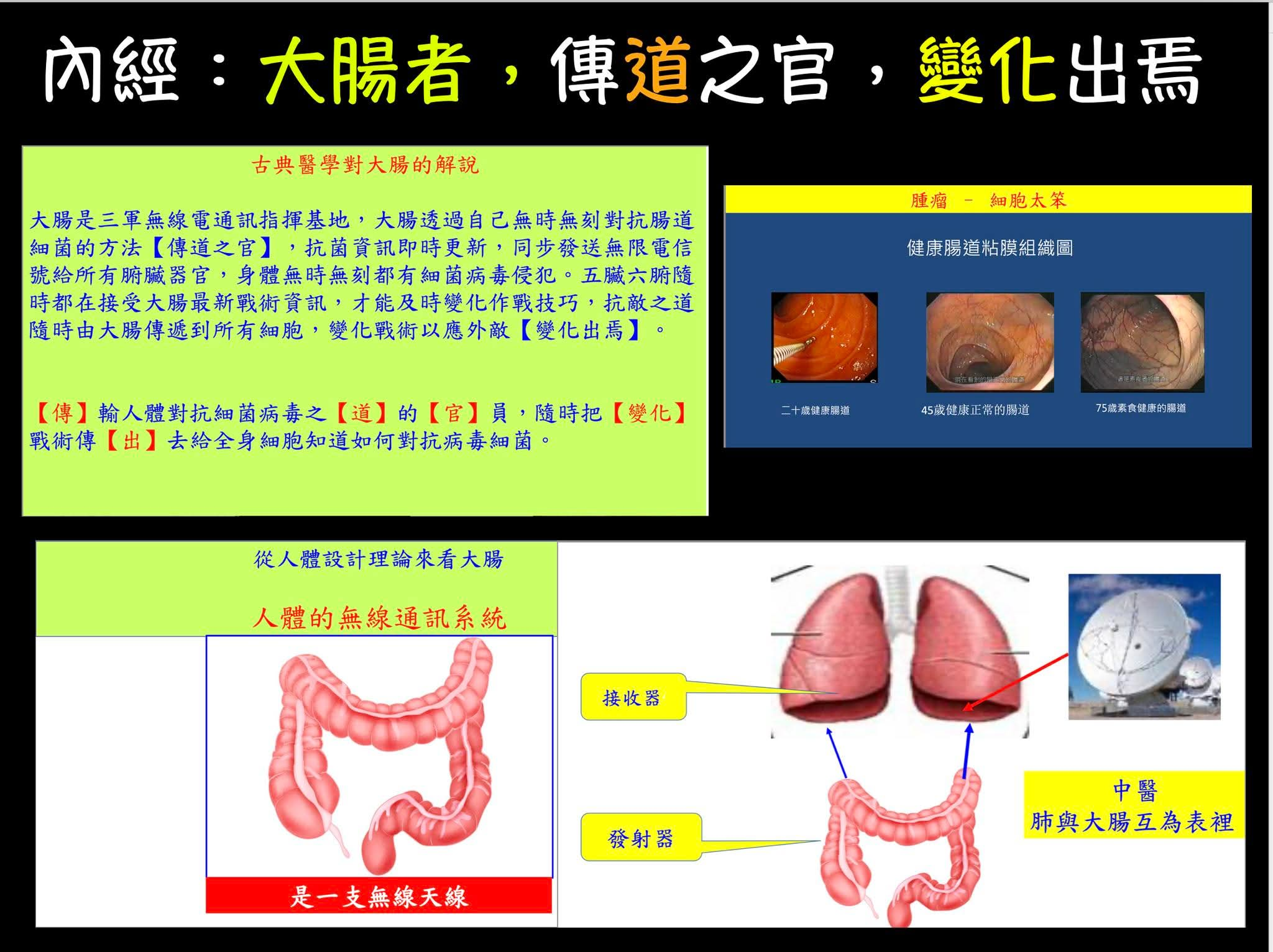

“便秘”是因大腸傳導功能失常,造成糞便在腸內停留時間過長,糞質乾燥或堅硬,艱澀難下導致的。

“便秘”是因大腸傳導功能失常,造成糞便在腸內停留時間過長,糞質乾燥或堅硬,艱澀難下導致的。

中醫治療便秘常按照『證型』來調治,常見的證型有:

實熱、氣滯、氣虛、虛寒、陰虛便秘等,想要有效解決便秘問題,就要從『根源』著手,才能治標治本。

便秘的常見證型,你對應看看是哪一種?

(ㄧ)濕熱便秘(伴有口臭)

這類患者除典型特徵“口臭”外,還伴有大便乾燥、腹部脹滿、口乾、面紅身熱、小便短赤等。

實熱便秘主要是『胃腸積熱』耗傷『津液』,腸道乾澀失潤導致的。因此,在治療方法上,應以洩熱、潤腸、通便為主。

可以參考用藥【麻仁潤腸丸】。

麻仁潤腸丸是相對緩和的瀉下藥,方中大黃性味苦寒,攻下破滯力強。對於腸胃積熱引起的大便秘結、胸腹脹滿、尿黃、舌紅苔黃等症有顯著的治療作用。

(二)氣滯便秘(有便意排不出)

滯便秘最典型的特徵為有便意,排不出;還伴有經常打嗝、腸鳴愛放屁等症狀,甚至還會易怒、暴躁。

氣滯便秘主要是由於肝脾『氣滯』、『腑氣不通』導致的。臟腑氣機鬱滯,不能推動糞便,就會便秘。治療標準應以行氣順氣為主要原則,參考用藥【枳實導滯丸】。

枳實導滯丸中的枳實下氣消積,散結除痞;神曲消食導滯。全方重在行氣導滯,清利濕熱,能幫助腸道傳導功能恢復正常,讓秘結的大便順利排出。

(三)氣虛便秘 (排便無力)

典型特徵為排便無力,即便用力也只能排出一點,便後一身虛汗,還伴有氣短、乏力、沒精神等表現。

老年性氣虛型便秘主要是『脾肺氣虛』,『大腸傳送、推動無力』所致。治療上,根據“虛者補之,損者益之”的原則,宜補氣健脾,參考用藥【補中益氣丸】。

補中益氣丸可以補氣健脾,促進胃腸蠕動,可以治療氣虛型便秘。方中黃芪、白術、黨參益氣培土,調補脾胃,配合其他中藥成分,能增強排便作用,改善便秘。

(四)虛寒性便秘(腹中冷痛)

虛寒性便秘排便不硬,伴有腹中冷痛、喜熱怕冷、小便清長、臉色白等表現。

虛寒性便秘多是『脾腎陽虛』導致的,主要是陽氣虛衰,腸道傳送無力造成的。調理方法應以溫補脾腎,溫陽通便為原則,參考用藥【大黃附子湯】。

附子與細辛相配是仲景方中治療寒邪伏於陰分的常用組合,與苦寒瀉下的大黃同用,重在制約大黃寒性,溫下寒積,溫陽通便。

(五)陰虛便秘(大便像羊糞粒_

典型症狀為大便乾硬,像羊糞球,一顆一顆,排便十分困難。有的人還伴有口乾舌燥,手腳心發熱,腰膝酸軟、頭痛眩暈甚至耳鳴等症。

陰虛便秘多是由於患者體內『陰液』不足,產生內熱造成的。改善方法以滋陰補虛、養血、潤腸為主,參考用藥【增液湯丸】。

增液湯丸能增加人體津液,滋潤全身。方中麥冬不僅滋陰生津的能力出眾,還可以協助肺臟將補進來的陰津牢牢的鎖住,讓這些津液能夠在體內真正的運行起來。配合滋陰的生地黃、降火的玄參,能有效改善陰虛便秘。

(請向中醫師諮詢)