神仙長什麼樣?凡人窺視他們是福還是禍?

江西有位士人呂某,是龍虎山張天師的親戚。歲末,去龍虎山拜謁天師,天師便留他一起過年。到了元旦四鼓的時候,天師按慣例在大堂接受百神的新年祝賀。那呂某本來就是個貪圖新鮮的年輕人,硬要跟著在邊上看看這百神來賀的盛況,天師當然不同意。

呂某不死心,便偷偷地趴在公案下面,為了方便偷看,還在幃帳上扯了個小洞。天師端坐上堂了,才發現了呂某,又不好出聲呵斥他,就不管他了。

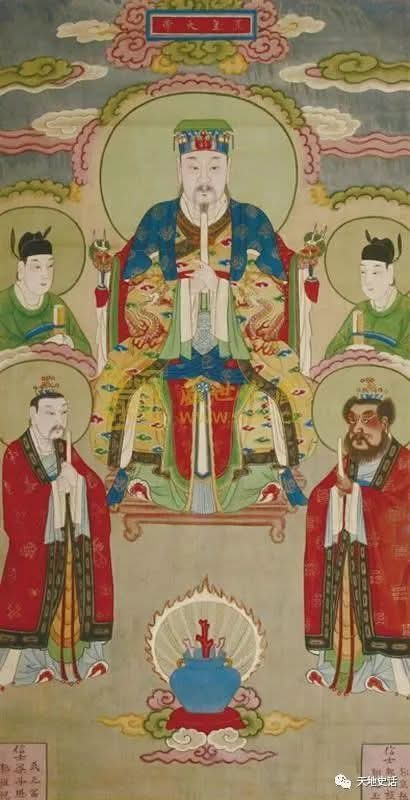

此時,百千神將,紛紛前來道賀。這其中,頭戴冠冕下垂玉珠,手執玉圭乘坐輦駕的是五帝;戴紗帽穿紅袍,履皂靴腰飾角帶的是三官;角上垂巾,腰間懸寶劍的,是各處龍神;有的是本朝(清朝)的花翎頂戴,有的是明朝的冠帽服飾,這是天下的城隍;蒼顏皓首,穿著黃襟白苧布的,是社公土地神;三眼紅須,綠面金臉,手執各種兵器的,是靈官;全身赤裸的,是熒惑火星;露出半個身體的美女,是青女霜神;手上捧著個圓牌,頭上戴著紅方巾,身穿團花袍衣的,是四路功曹;有面窄如竹的,有身弱如柳的,是主管瘟疫的神;肋生雙翼,嘴尖足鉤的是雷神;有騎老虎的,有乘虯龍的,相貌威猛的是各路財神;又有杜李盛孫符五人,是五路財神;手執葫蘆的五位,是五顯神;穿黑袍執朝簡的,是灶神;腳踏五色祥雲,手執笏或圭瓚的,是各路河神;披麻的婦人和穿戴黑色盔甲、黑色衣帽的,是各路煞神;繡衣錦冠,官氣逼人的,是福神;面如滿月,頤笑春風的,是喜神;忽大忽小,忽老忽少,吵吵嚷嚷的,是人的三屍神。

呂某看得十分出神,似幻似夢一般,這真是生平一大奇遇,看得他眼花繚亂,心驚膽顫。

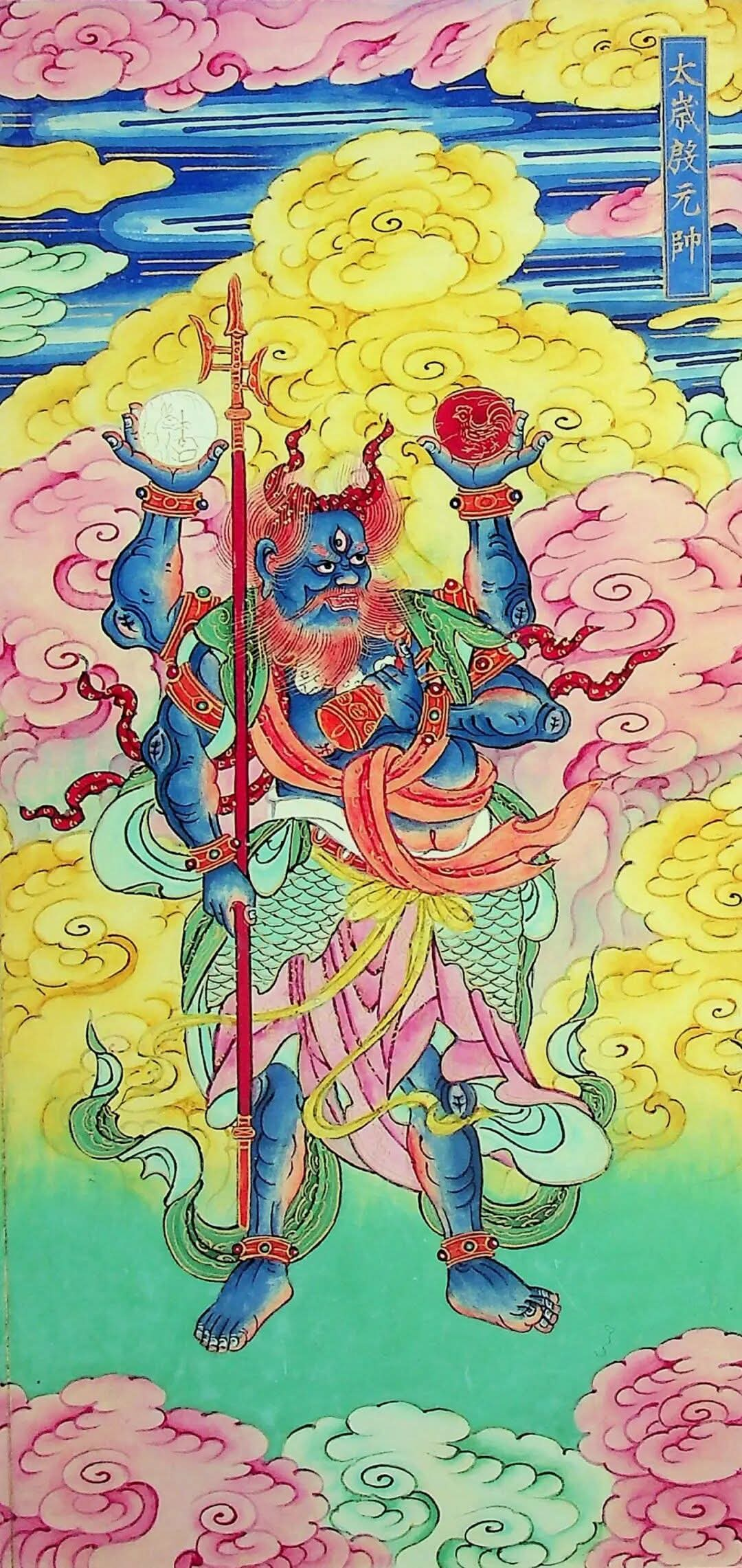

最後出來的一位神仙,頭頂懸著日、月,面部是孩兒相,上身赤裸,身體和面部為青色,火紅的頭髮豎起,頭頂上有一個骷髏,所佩戴的項鍊是由十二個小骷髏組成,臀部圍繞著豹皮。此神有六隻神臂,雙眼裡長出的兩隻手,右手拿著金鐘,左手拿著法印;中間兩隻手,左手拿著黃旛,右舉著豹尾;下邊的兩隻手,左手持方天畫戟,右手執天火神劍,印堂中間的天眼發出金色的神光。此外,這位神仙赤著腳,腳下和身體周圍都是飛天神火環繞。

別的神來的時候,或是異彩繽紛,只露出面部;或是祥雲繚繞,全身都可看見;或香如旃檀,馨若蘭薰。他們向天師道賀,或者站立,或者拱手,或者三揖,或者跪拜,或者躬身,或者俯伏,或者叩首數次。天師回應他們,或答揖,或答拱,或高舉雙手,或筆直站立。

唯獨看見此神,天師迅速以袖遮臉避立於一旁,只見滿堂燈燭滅而複明,堂內忽風大起,那神六臂揮舞數次方才離去。去後良久堂事結束,天師才坐下。

呂某問天師:“後面來的神仙怎麼如此兇猛?”

天師驚道:“確實是這樣的,難道你看見他了?”

呂某說是啊,並道:“他的外貌好嚇人,當時他還瞧見我在看他。”

天師頓足大歎:“唉,這是太歲神殷郊。我們的先天性命稟賦,均由天穹星斗注生而來,所以先天命格的不同,導致了後天命運的差別。而在這當中,太歲星所占的比例很大,因此對我們運勢的影響也尤為突出。地上每過一年,天上的太歲星也會有相應地移動,所以我們每一年的運勢都在隨著太歲星的運行而不同。因此,我們需要在不同的年份奉祀總太歲神殷郊和不同的值年太歲。這總太歲神殷郊,我都不能直視他,所以掩面避立在旁邊。你竟然敢擅自窺視他,你今年難免要遭受很大的災難了。”

呂某不以為然地笑著說:“天師啊,前邊那麼多的神仙,我都看過了,這太歲神殷郊不過外形有些嚇人而已,多看他這一位也無妨,您別太擔心了啊。”

天師見他不以為然,只得搖了搖頭,說道:“你且好自為之,若是諸多不順,記得來龍虎山找我。”

下山之後,呂某還得意地跟車夫聊到:“你是不知道,當時我在天師那裡看到了好多神仙嘞,我給你說說……最後一位神仙,天師說是太歲神殷郊,說什麼看不得,我看了他,除了外貌嚇人一些,別的也沒什麼特別的。說是遇到不好的事情,記得再去龍虎山找他。我就想不通了,別的神都看得,這個太歲神怎麼看不得了,你說對不對。”

車夫臉色一沉,說道:“這位客官,別的神我不知道,但這位太歲神,您若是看到了他,還是應該去找天師幫您化解的。”

呂某一聽急了,說道:“您注意看前邊的路,這些事情我們都沒經歷過,不必空發議論。你說呢?”

聽呂某這樣一說,車夫也生氣了,對呂某說:“客官,您的車馬費,我不要了,請您另外搭乘別的車馬,我不敢載您,還請見諒。”

呂某也氣不過,拿著包袱直接跳下了車,嘴裡還罵道:“神經病!”

之後呂某在回家的路上,又是遇到暴雨雷電,又是遇到土匪綁架。好不容易回到家裡,做生意也賠本,虧了很多錢;隨後也因為這單生意,被告到官府。原本和他交往比較密切的朋友,也因為各種利益糾紛,紛紛離他而去。諸事不順也導致他脾氣越來越壞,有時候還耍酒瘋。妻子氣不過,帶著孩子也到娘家去住了。

呂某坐在供桌前心灰意冷,想到這些日子所遭遇到的事情,心裡的怒火又燃燒了起來,將供桌掀翻,一桌子的東西灑在地上。呂某還不解氣,一拳打在神龕上,這時,突然落下來一捆香,砸在他的頭上,呂某一下子愣住了,好一會才回過神來。這時他想起來當時天師對他說的話,心裡後悔不已。

當天晚上,呂某就收拾好了東西。第二天早上,呂某就前往龍虎山找張天師幫忙化解。

圖文源於互聯網