仙道貴生,善待萬物,是做人與修道之根本!

善待萬物,慈心物命,道門把動植物看作是有靈性的,認為對待自然界的一切生命,都應當懷有對待人的生命所具有的那種惻隱之心。

天道為善,殺害有感知生命的行為違背天意。

早期道門經典《太平經》就認為“夫天道惡殺而好生,蠕動之屬皆有知,無輕殺傷用之也。”

即蠕動的小生命都有知覺,不能輕易殺傷。

不可殺生,不可虐待動物,是道門的重要戒律。

《初真十戒》就告誡道士,不得殺害含生,以充滋味,當行慈惠,以及昆蟲。

《老君說一百八十戒》規定:“不得以足踏六畜,不得漁獵傷煞眾生,不得冬天發掘地中蟄藏蟲物,不得妄上樹探巢破卵,不得驚鳥獸,若人為己殺鳥獸魚等皆不得食。”

為了人們自身的口福而傷生害命,把人的快樂建立在動物痛苦的基礎上,這是道家思想堅決反對的。

《太上靈寶朝天謝罪大懺》卷三中詳細論述了末世惡人們的所作所為:他們或殺羊驢馬豬禽之類,或殺鹿豹野獸之類,或殺鵲鳩燕雀飛禽之類,或殺蟲蜂蠍螻蟻之類,或殺魚蝦水蟲之類,真可謂殺機大發,萬物遭殃。

其手段亦非常毒辣,或飛鷹走犬,張羅布網;或放火燒山,窮林竭澤;或持弓矢刀杖,手揉足踏,坐按臥捺;或穿坑出土,折籬作障;或剖胎破卵,熱湯潑地;或斷其頭足,剝襲皮毛;或猛火煎燒,沸湯烹煮;或生分子母,斷其胎育;或固絕命根,令其永滅。

凡此種種惡行,殺害無數生靈,罪孽深重,“長行殺戮,行諸苦酷,不念慈心,殺害群毛。”如行此類罪惡,皆為逆天叛道,必遭報應,死後墮入九幽地獄,“豐都考罰,萬劫方生。”

道書中記載,鎮江有一位元范姓人士,其妻身患癆病而命危,醫生讓其夫買了上百隻小雀,以合藥治療。

其妻說:“為救我一條命,卻殺一百隻雀兒的命,我不忍心,情願死也不做此事。”

於是開籠放生,不久妻子的病居然好了,並生了兒子,人們說這皆是善心感天的報應。

搭救動物的行為合乎天意,必然受到賞賜。

正如道書所雲:常行慈心,憫濟一切,放生度惡,其功甚重,令人見世居危得安,居疾得康,居貧得福,舉向從心。

道門勸善書中有很多勸導人類愛護動物的內容,尊重動物的生存權利,把對待人的道德推廣到動物界。

《感應篇》短短幾百字中就有二十九條涉及自然界。

如“積功累德、慈心於物”,不能“射飛逐走,發蟄驚棲;填穴覆巢,傷胎破卵”,“無故翦裁,非禮烹宰”,“埋蠱厭人,用藥殺樹”,“無故殺龜打蛇”等禁忌和“昆蟲草木猶不可傷”的規定,觸犯這些規定一定逃不過神靈的懲罰。

《陰騭文》有“救蟻中狀元之選,埋蛇享宰相之榮”等善待動物得好報的故事。

《覺世真經》有“戒殺放生”的信條。

善書不僅宣傳動物保護,它還鼓勵人們在日常生活中實施這些原則。

最早的《太微仙君功過格》規定:救有力報人之畜,一命為十功;救無力報人之畜,一命為八功。蟻飛蛾濕生之類,一命為一功……埋葬自死者、走獸飛禽、六畜等,一命為一功。若埋葬禽獸、六畜骨殖及十六斤為一功。

害一切眾生、禽獸性命為十過;害而不死為五過;舉意欲害為一過……害人、六畜,一命為十過。令病為五過;舉意欲害為一過……

可見,善書對人們對待動物的善、惡行為進行詳細的分類和記錄。

統觀各大宗教,道教對生命價值的肯定是相當高的。

在道門諸經中,每每論及生命,都會提到“貴生”、“重生”等概念。在道門看來,人類財富的多寡,並不是以擁有多少金銀珠寶為標準,而是以自然界的生命興旺與物種多少來評判。

《太平經》中有《分別貧富法》,其中明確指出,所謂“富”,是指萬物備足,生命盡其年,物種延續發展而不絕。

它說,在上皇的時代,有一萬二千多種物品生出,名為富足,中皇的時代物種略減,已不足一萬二千種,故為小貧。

至下皇時物種更少了,為大貧,此後,物種難以足萬,為極下貧,天地為人之父母,此父母貧極,則人子亦大貧,結果天地人皆悉被傷,為虛空貧家,早在兩千年前,道門就提出了尊重生命、強調保護物種的思想,這是道門維護生態平衡、保護環境的一大思想貢獻。

正是基於這種認識,道門要求人們愛及昆蟲草木鳥獸,愛及山川河流,愛及日月天地,不要無辜傷害任何生命。

《元始天王歡樂經》說:保護萬物,應簡樸自己的居室,廉潔克己,應遠離酒色,保養形神,應常行仁德,安樂眾生,應減少畋漁,放贖生命,應克制飲食。

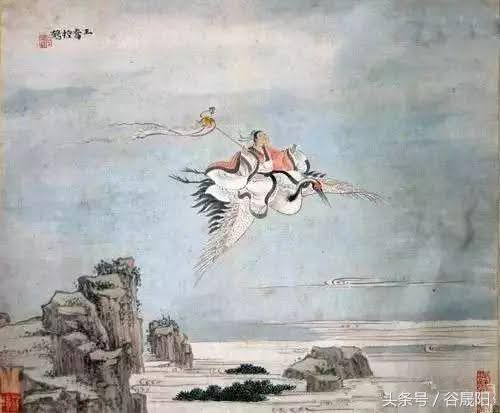

道書中載述的成千上萬的仙真事蹟,無論其面貌、神跡怎樣神異離奇,但普遍具備符合時代特徵的高尚德行,遂至感通上真下降,度升天界,在這裡,神仙不僅是修道成功的典範,他們的人性亦完善到極點。

重生慈悲的道德取向,必然導致戒殺放生的行動。

《感應篇圖說》指出:“大抵慈是善,放生實養慈術也”,“放生功德浩無邊,安得富人不惜錢,寒士寡財須愛物,先持戒殺貴心堅”。

《太上寶筏圖說》說:“細物宜存保護心,昆蟲也解報藏金,初生草木休伐折,麟趾他年送好音。”

這些道門經典,都異口同聲地肯定了善待萬物的必要性和道德價值,承認宇宙間的生命都各有其存在的價值,同人的生命一樣,應當得到重視和保護。

在道門看來,尊重生命,善待萬物,正是大道本身擁有的普濟美德的最好體現,亦是做人的根本與修道的必須。

保護動物,就是保護人類自己;得到保護的動物,亦會善待人類。

圖文源於互聯網