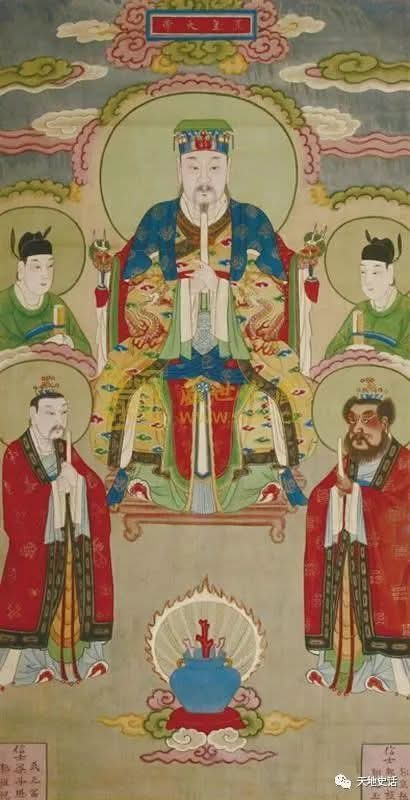

人生三重境:簡于物,斂於行,和於心!

《菜根譚》中說:“人生原是一傀儡,只要根蒂在手,一線不亂,卷舒自由,行止在我,一毫不受他人提掇,便超出此場中矣。”

人生就像一場漫長的旅程,我們在旅途中會遇到各種各樣的風景和挑戰。

要想在這場旅程中走得從容、走得自在,需要達到三重境界:物質極簡、心態平和、言行收斂。

物質極簡,尋回生活本真

在現代社會,物質的誘惑無處不在。

我們常常被各種廣告和社交媒體所影響,不斷地追求更多的財富、更好的物質享受。然而,這種無休止的追求往往讓我們陷入欲望的泥潭,無法自拔。

《道德經·第四十六章》說:“禍莫大於不知足,咎莫大於欲得。故知足之足,常足矣。”

不知足是最大的禍患,貪得無厭是最大的罪過。只有懂得知足,才能獲得真正的滿足。

其實,人生真正需要的東西並不多。廣廈千間,夜眠不過六尺;家財萬貫,日食不過三餐。

我們之所以感到疲憊和痛苦,往往是因為我們背負了太多不必要的東西。

就像《莊子·逍遙遊》中所說的:“鷦鷯巢于深林,不過一枝;偃鼠飲河,不過滿腹。”

鷦鷯在深林中築巢,不過佔用一根樹枝;偃鼠到河邊飲水,不過喝飽肚子。我們應該像鷦鷯和偃鼠一樣,懂得適可而止,不要讓欲望成為我們生活的負擔。

當我們學會放下對物質的過度追求,將生活變得簡單,我們會發現,快樂其實很容易。

一杯清茶,一本好書,就能讓我們感受到生活的美好;一次散步,一次與家人的聊天,就能讓我們感受到親情的溫暖。

正如古人所說:“一簞食,一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂,回也不改其樂。”

顏回住在簡陋的巷子裡,吃的是粗茶淡飯,喝的是清水,但他依然能夠保持快樂。這是因為他懂得了生活的真諦,不被物質所左右。

《瓦爾登湖》的作者梭羅,一個人隱居兩年,過著日出而作,日落而息的生活。兩年的獨居生活,讓他明白了生命本身就是一個“化繁為簡”的過程。

正如古人所說:“粗茶淡飯自有其真味,明窗靜幾便是安居。

言行收斂,修己方能渡人

《道德經·第三十三章》中說:“勝人者力,自勝者強。”

人生在世,每個人都有自己心中的彼岸,在自己還未曾遊過去之前,不必過度操心別人的事情。

正如古人所說:“渡人先渡己。”

渡化別人之前,先學會渡化自己。

自身強大,才能為別人排憂解難;內心通透,才能為他人指點迷津。誰的能量都是有限的,管好自己,才能更好地影響別人。

人生不可能一帆風順,我們會遇到各種各樣的挫折和困難。在面對這些挫折和困難時,我們的心態至關重要。

《論語·子罕》中說:“歲寒,然後知松柏之後凋也。”

只有在寒冷的冬天,才能知道松柏是最後凋零的。同樣,只有在面對挫折和困難時,才能看出一個人的心態是否平和。

心態平和的人,能夠在挫折和困難面前保持冷靜和理智,不被情緒所左右。他們會把挫折和困難看作是成長的機會,從中吸取教訓,不斷提升自己。

正如《孟子·告子下》中所說的:“故天將降大任於是人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,曾益其所不能。”

上天將要降下重大使命給這樣的人,一定要先使他的內心痛苦,使他的筋骨勞累,使他經受饑餓,以致肌膚消瘦,使他受貧困之苦,使他做的事顛倒錯亂,總不如意,通過那些來使他的內心警覺,使他的性格堅定,增加他不具備的才能。

心態平和,笑對人生風雨

《道德經第六十四章》有言:“其安易持。”

想要把持好人生,須有穩定的心態。

作家周國平也曾說:“人生的一切美好都源於一顆澄淨的心,豐盈的內心足以抵擋世間所有的不安和躁動。”

內心安然,方能處變不驚,內心純粹,才能瀟灑自在。

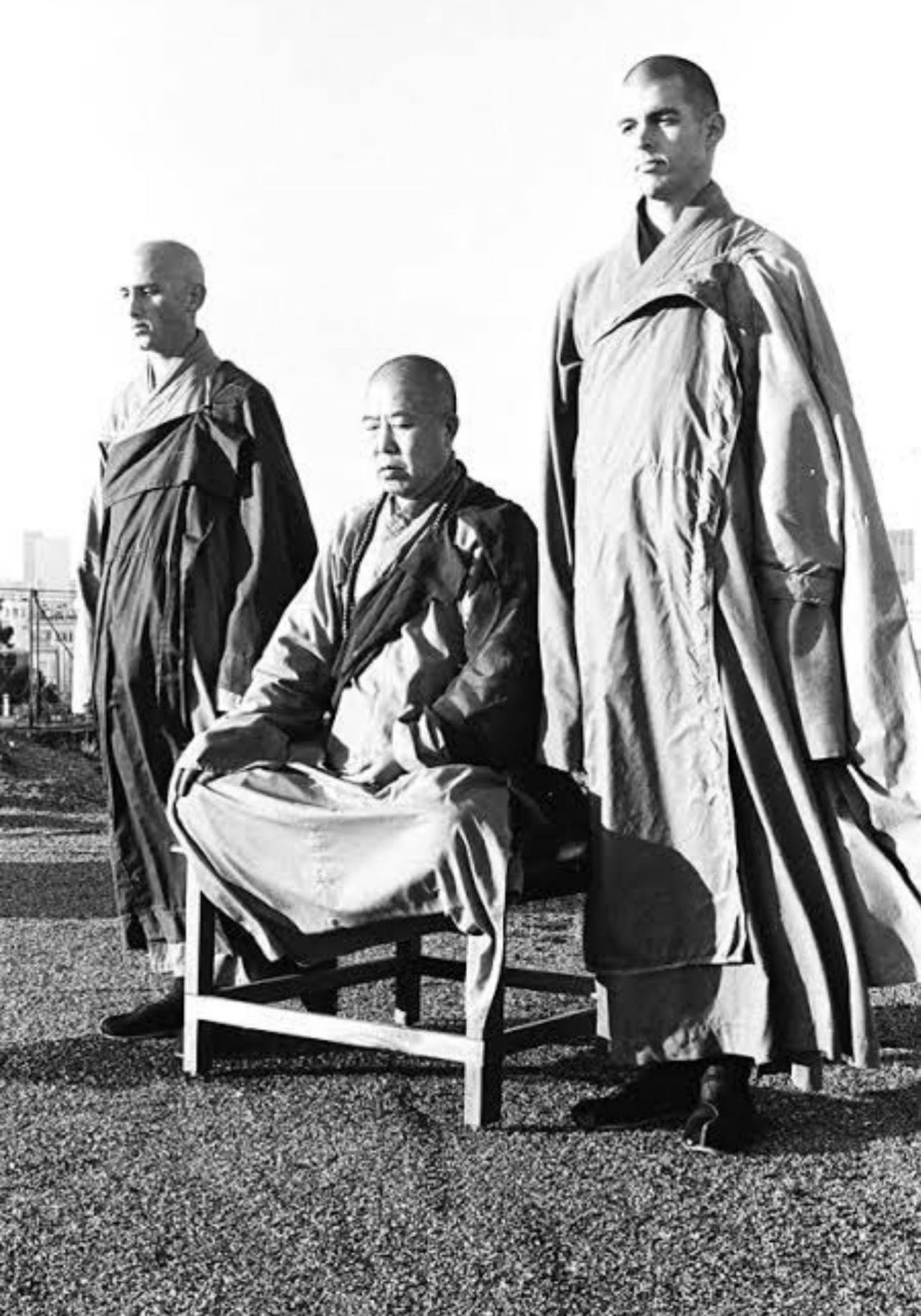

著名詩人白居易,一生跌宕坎坷,年少時四處流浪,青年時三次榮登科第,進入仕途。

中年時因謗慘遭被貶,晚年時看透一切選擇歸隱洛陽。

縱觀他的漫漫人生路,糟糕的仕途,疾病纏身的身軀,他沒有怨天尤人,沒有滿腹憂愁,而是選擇靜心修養,坦然面對。

歸隱後每天的生活不是曬太陽,便是參禪打坐,一書一茶,萬分瀟灑自在。

白居易曾說:“自靜其心延壽命,無求於物長精神。”

心態平和之人,沒有過多的物欲和擔憂,精神飽滿,自會延年益壽,福壽綿長。

其實人這一生命運的好壞,並非在於物質的豐盈,全然在於自己內心的態度。

內心通透豁達,便可尋得一份安寧,享受一份從容。

往後餘生,不妨隨意一些,灑脫一些,做好當下事,憐取眼前人,不念過往,不畏將來,一切隨心!

當擁有極簡的生活,便會有豐盈的靈魂;當學會收斂言行,專注於自身,便會收穫純粹的幸福;當心境平和,遇事坦然,一切皆可柳暗花明!

圖文源於互聯網