~『唐代藥王孫思邈為人間的『明醫』定下了基準——不研易,不足以為太醫。』

在古時候,一個真正的中醫大夫,是要研究天象的,

他會『提前』研究下一年的五運六氣的運行,

預知在下一年的氣候條件下,

哪個方位會發生什麼樣的疾病,

機緣到了,就背著藥匣子就去了,這才叫『行醫』。

所以做一個真正的中醫是不容易的,

中醫是天人之學,要對整個社會有深入的瞭解,

掌握天時地氣,才能探出疾病的來路和去路,才能治病。

真正的醫生,一定是身心靈三個層面上的導師,

古代的醫家,修佛修道的很多,再不濟也是個儒生。

醫療真正的精神應該是“從關注人生的病,到關注生病的『人』,

唐代藥王孫思邈為人間的明醫定下了基準——

“不研易,不足以為太醫。”

筆者請ai 小智綜合整理了“易經”與黃帝內經“兩部

將”中醫“調和陰陽的核心智慧提供給大家參考。

《黃帝內經》的〈陰陽應象大論〉與《易經》的陰陽辨證思想,

雖同源於古代陰陽哲學,但在理論框架、應用領域

和具體內涵上存在顯著差異。

以下從核心概念、辯證邏輯、應用取向等方面進行系統比較:

一、哲學基礎的異同

1. 共同源頭

兩者均以”陰陽消長”為宇宙根本規律,

承認陰陽的互根(相互依存)、對立、轉化關係。

如《內經》言”陰陽者,天地之道也”

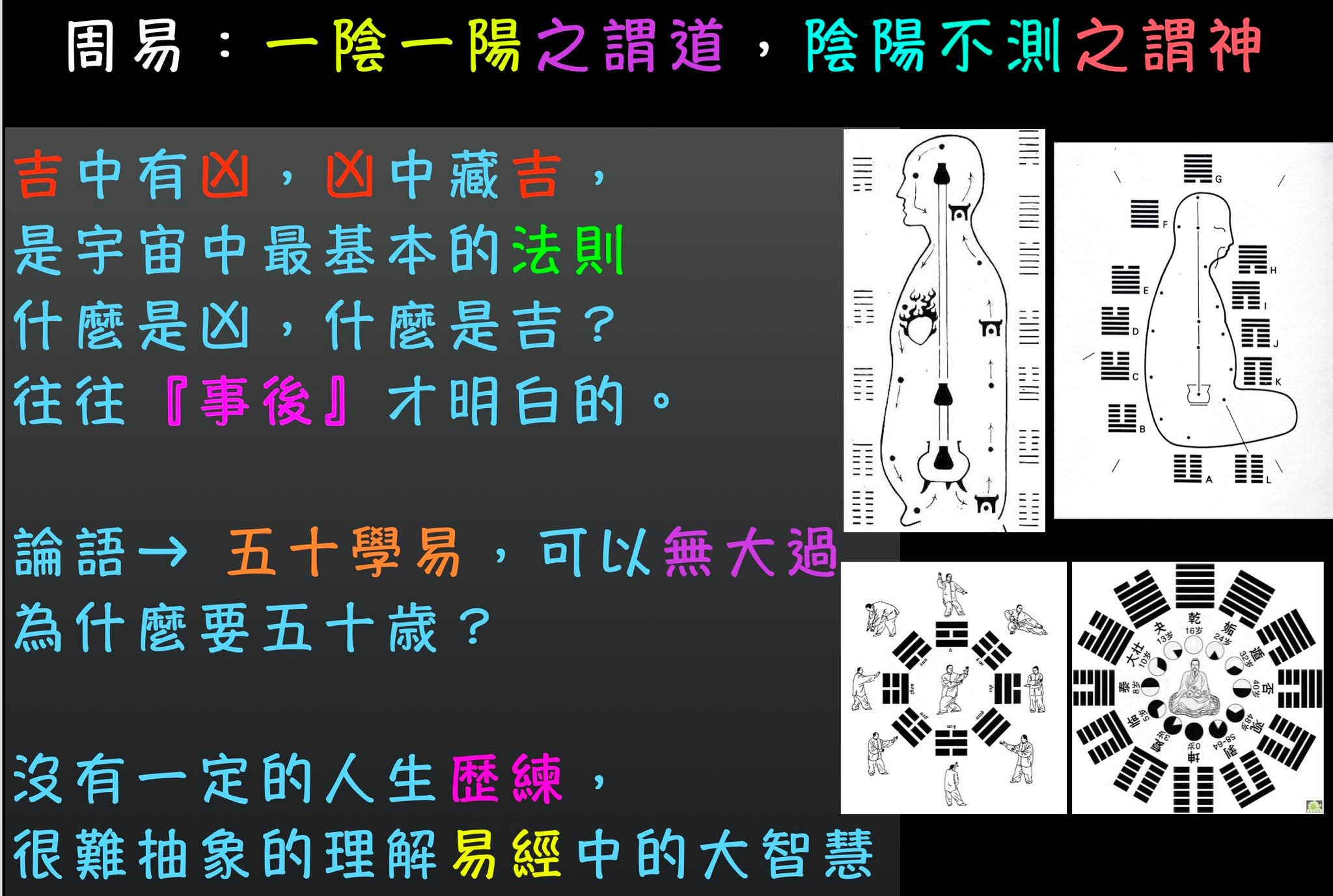

《易·繫辭》稱”一陰一陽之謂道”。

2. 體系差異

A 《易經》→ 以符號系統(爻象、卦象)構建抽象模型,

陰陽表現為”⚊(陽爻)”與”⚋(陰爻)”的數學組合,

通過64卦演繹宇宙萬物的千變萬化的程式。

B 《內經》→ 將陰陽具象化為『生理-病理』現象,

如”清陽為天,濁陰為地”(〈陰陽應象大論〉),

強調陰陽在人體中的物質載體(氣血、臟腑等)。

二、辯證邏輯的側重點

1 維度: 《易經》重視陰陽辨證

《內經》闡釋陰陽相互依存關係

2 運動形式: 《易經》易經強調”變易”(卦變、爻變) ,

《內經》側重”平衡”(陰陽勻平)

3 變化尺度: 《易經》 六爻位階的漸進轉化(如乾卦六龍)

《內經》量變到質變的病理閾值(重陰必陽)

3 互動模式:《易經》 交易(乾坤交泰)與對待(坎離相濟)

《內經》 互根(”陰在內,陽之守”)與制約(”陽勝則陰病”)

三、應用領域的分化

1. 《易經》的實踐取向

通過占筮系統推演人事吉凶,如泰卦(乾下坤上)喻示”天地交而萬物通”的政治哲學, 陰陽作為變化符號,服務於”趨時應變”的決策智慧(”與時偕行”)

2. 《內經》的醫學轉化

A 建立診斷模型:陽證(發熱、亢奮)與陰證(畏寒、抑制)的症候群分類

B 治療原則:”謹察陰陽所在而調之,以平為期”(〈陰陽應象大論〉),如”陽病治陰,陰病治陽”

C 生理關聯:將陰陽對應到解剖結構(”背為陽,腹為陰”)、功能活動(”陽化氣,陰成形”)

四、理論創新的分野

1. 《易經》的貢獻

A 提出”陰陽不測之謂神”的不可知論維度

B 發展出”中和”思想(如艮卦”時止則止”的陰陽平衡觀)

2. 《內經》的發展

A 創構”三陰三陽”(太陽、少陽、陽明等)的醫學特殊分類

B 提出陰陽的層級結構:”陰陽者,數之可十,推之可百…”(〈陰陽離合論〉)

五、思維方式的特質

1 《易經》: 象徵性思維(卦象作為抽象原型),

如離卦(☲)既代表火,又隱喻”明察”的德性

2 《內經》:具象化思維(陰陽與解剖生理綁定),

如”陰味出下竅,陽氣出上竅”的消化生理描述

結語

二者共同塑造了華夏文明傳統思維的陰陽範式,但《易經》更側重宇宙變化的普遍法則,而《內經》專注生命活動的特殊規律。

這種分化恰體現先秦哲學從”天道”到”人道”的認知遷移,醫學陰陽理論可視為易學思想在生命科學領域的創造性轉化,理解兩者的互補性,對把握中醫理論的本體論基礎具有重要意義。