~『中醫的治療並非機械地頭痛醫頭,而是考慮到整個五臟的五行生剋變化,肝病患者要考慮到心脾肺,而不是一味地治肝。這種方法還可以防止疾病的傳變』

< Part 3 陰陽五行通“易道醫” 天地玄黃日月星辰命理學>

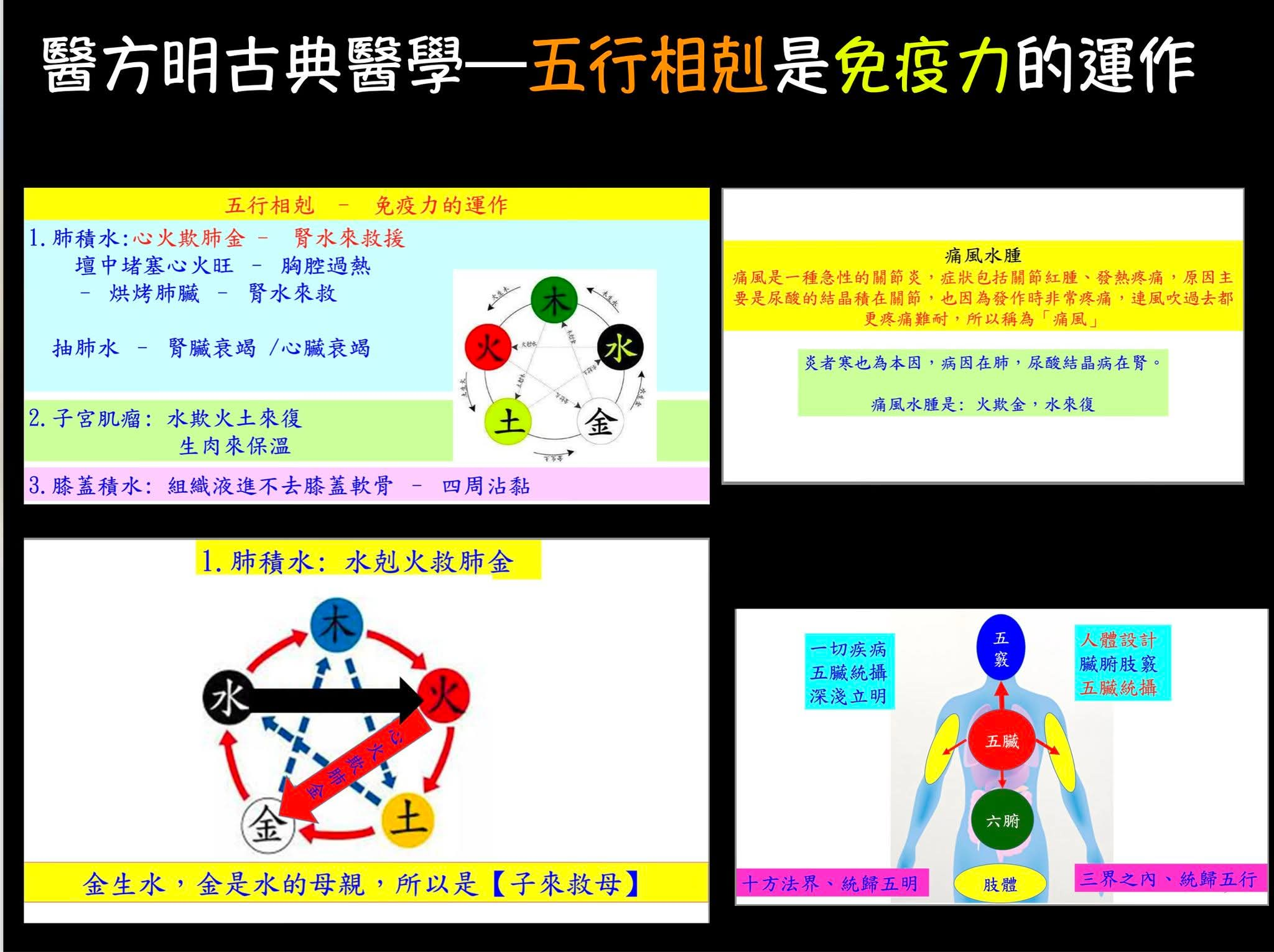

根據五行學,人體五臟在生理上的相互聯繫,決定了它們在病理上也存在『相互影響』的關係,一臟的病變可以傳至其他臟,其他臟的病變也可以傳到此臟,中醫將此稱為『“傳變”』,其依據就是五行的『生、剋、乘、侮』關係。

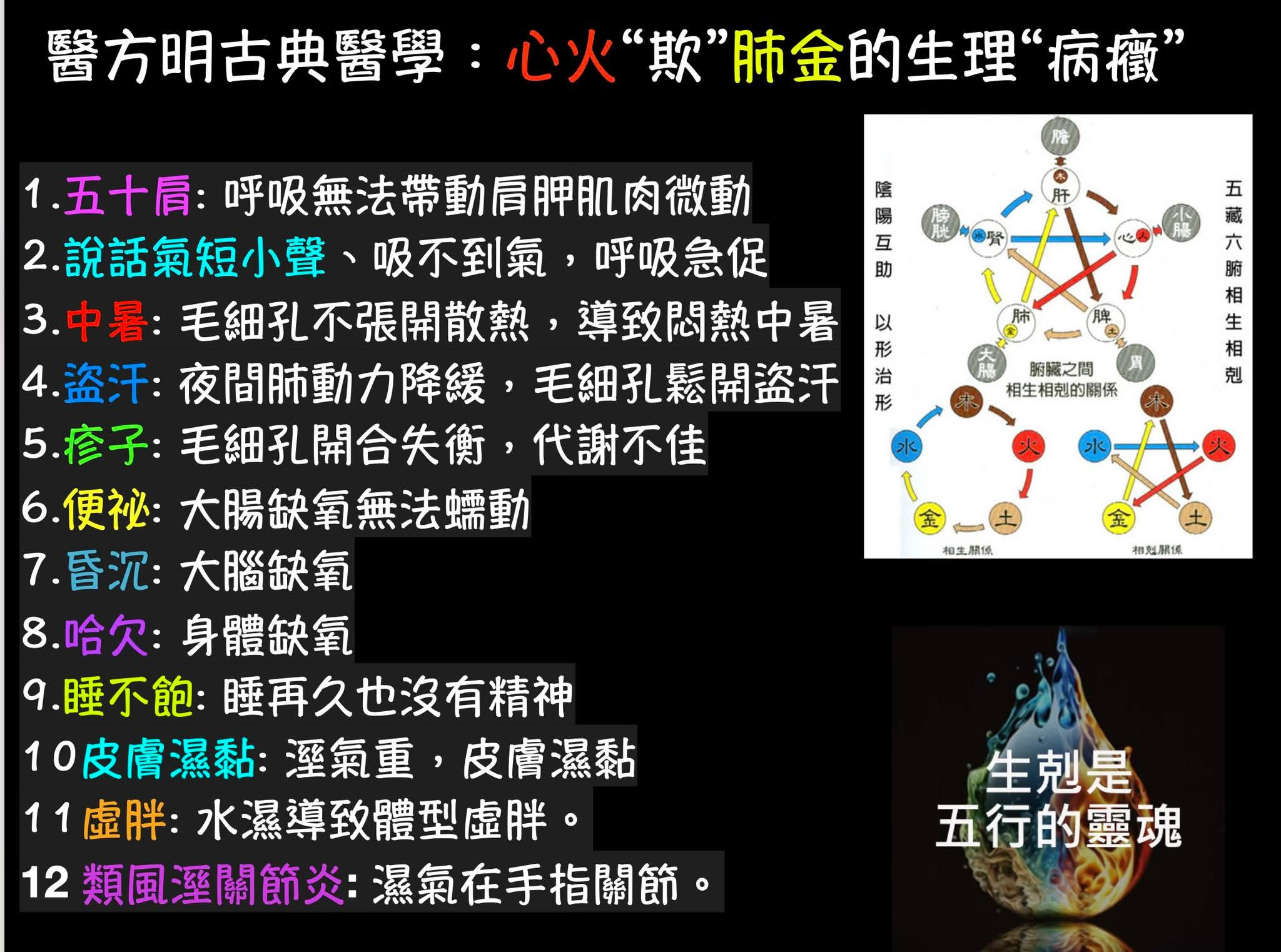

1、相生關係的傳變。

五臟相生的次序為:肝生心,心生脾,脾生肺,肺生腎,腎生肝;

母病及子,是指疾病『順著相生』次序傳變,即母臟先病,然後按『母子相生』關係傳到子臟。

例如,腎屬水,肝屬木,水能生木,所以腎為母臟,肝為子臟。當腎臟病後,它可以傳給肝臟,這就是『母及子』。

按照五行的相生關係,肝病傳心(木生火),心病傳脾(火生土),脾病傳肺(土生金),肺病傳腎(金生水)。

臨床上常見的“水不涵木”病症,就是由於腎陰不足,不能滋養肝陰,引起肝腎陰虛,陰虛則不能制陽,導致肝陽上亢。

子病及母。是指疾病『逆著相生』次序的傳變,即子臟先病,然後按母子相生關係反過來『傳給母臟』。例如,肝屬木,心屬火,木能生火,故肝為母,心為子。『逆相生』的傳變有兩類:一類“子病犯母”,即子實引起的母實病症;一類是“子盜母氣”,即子虛引起的母虛病症。

2、相剋關係的傳變。

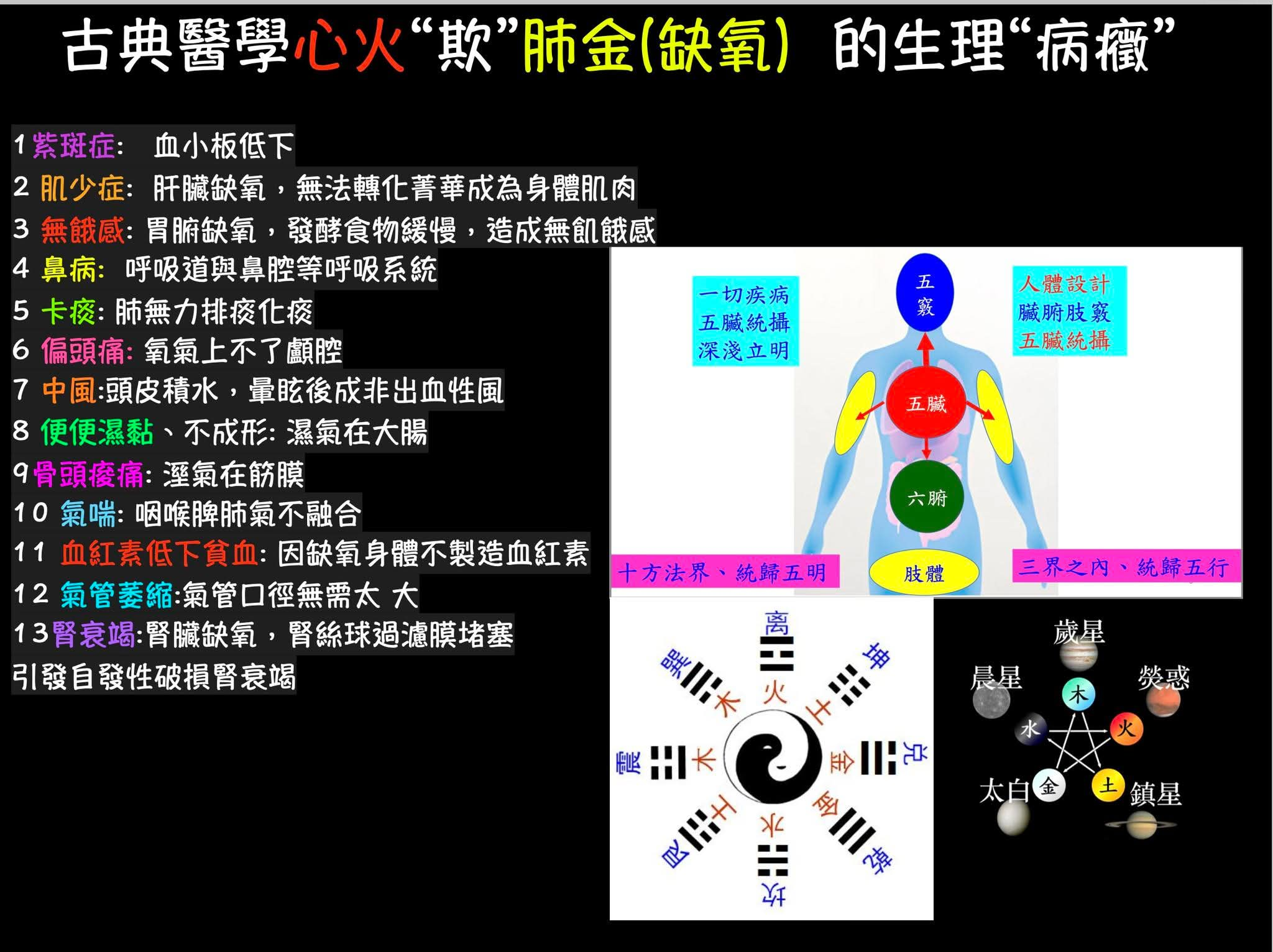

五藏相剋的次序為:肝剋脾,脾剋腎,腎剋心,心剋肺,肺剋肝。

在五行中,相剋中間有兩種情況,一是“相乘”,二是“相侮”,五藏疾病按相克來推算的話,也有這兩種情況,即順著或逆著相克關係在傳變。

相乘就是相剋太過引起的疾病,它順著相剋次序傳變。以肝和脾的關係為例,肝屬木,脾屬土,木能剋土。有兩種情況可以導致肝脾相乘,一是肝氣太旺,比正常的脾氣高出許多,於是就出現了相剋“太過”現象;一是肝氣並不旺(與正常相比),但由於脾太虛,肝氣乘機大損脾臟。

相侮就是所謂的『反剋』,指疾病『逆著相剋』次序傳變。以肺和肝為例,肺屬金,肝屬木,金剋木。但如果肝氣太過,或者肺氣太虛,都會引起反剋,即肺克肝,臨床上稱為“木侮金”,或“木火刑金”,相乘或相侮,都是相剋的異常表現,但五臟相生相剋僅僅是大原則,不能死搬硬套,中醫在這個大原則下,更講究『辯證』治療。

中醫不但用五行學來闡釋五臟的功能,更重要的是用五行解釋疾病並指導治療。

由於五臟病變可以相互傳變,故臨床上又可根據五行的『生剋乘侮』關係來推斷病情的變化,如脾虛病人面相應該現出黃色,一旦顯現出青色,或者脈象兼洪,提示此病可能轉向肝,木來乘土;心臟病人應該呈現赤色,一旦面色偏黑,那就可能病已經轉到了腎上,此為水來乘火之象。

因此中醫的治療並非機械地頭痛醫頭,而是考慮到整個五臟的五行變化,肝病患者要考慮到心脾肺,而不是一味地治肝。這種方法還可以防止疾病的傳變,故《難經·七十七難》曰:“見肝之病,則知肝當傳之與脾,故先『實其脾氣』。”

中醫裡有許多治療方法,都是從陰陽五行中演化出來的:

1 “虛則『補其母』,實則『瀉其子』”:中醫在治療虛症時,常用補其母的方法,例如,肺氣如果虛弱到一定程度,就不能直接治療肺,而應該先補脾,因為脾為肺之母,脾土可生肺金。

在治療『實症』的時候,又常常使用『瀉其子』的方法,例如,在治療肝火旺盛時,常常清洩心火,因為心為肝之子,子病犯母,導致肝火過旺。

2 滋水『涵木』法:是滋腎陰以養肝陰,以制約肝陽上亢的方法,適用於腎陰不足,水不生木,以致肝陰不足,陰不制陽,引起肝陽上亢的症候。

3 益火『補土』法:按五行相生理論,用溫心陽以助脾陽的一種方法,或者溫腎陽以助脾陽的方法。

4 培土『生金』法:補脾氣以助肺氣的方法,適用於脾氣虛弱,不能資助肺臟,導致肺氣虛弱,或者因肺氣虛而引起的肺脾兩虛症。

5 金水相生法:是滋養肺腎『陰虛』的一種方法,又稱滋養肺腎法。適用於肺虛不能輸布津液以滋腎,或者腎陰不足,不能上滋肺而導致的肺腎陰虛症。

6 抑木扶土法:緊疏肝、平肝,佐以健脾治療肝旺脾虛的一種方法,適用於木旺乘土的病症。

7 培土制水法:是用溫運脾陽來治療水濕停聚的一種方法,適用於脾虛不運,水濕泛濫而致的水腫脹滿之症。此處的水不指腎,而指水濕邪氣。

8 佐金平木法:是以清肅肺氣以抑制肝木的一種治療方法,有時又指通過抑制肝木以助肺氣的清肅,適用於肝火犯肺症。

9 瀉南補北法:南為火,北為水。實際上指瀉心火補腎水,適用於腎陰不足,心火偏亢,水火不濟,心腎不交之症。

此外,五行學說還有指導治療『精神情志』疾病的作用。

中醫認為,人類的情志生於五臟,五臟間有生剋傳變的關係,五情志間也有生剋傳變的關係,所以古代人在治療精神情志疾病時,常常借用情志間的『相互制約』關係來達到治療的目的。

悲為肺志,屬金;怒為肝志,屬木。悲能勝怒,猶金能剋木也。

恐為腎志,屬水;喜為心志,屬火。恐能勝喜,猶水能剋火也。

怒為肝志,屬木;思為脾志,屬土。怒能勝思,猶木能剋土也。

喜為心志,屬火;憂為肺志,屬金。喜能勝憂,猶火能剋金也。

思為脾志,屬土;恐為腎志,屬水。思能勝恐,猶土能剋水也。

中醫學認為:五行組成世間自然萬物,同樣組成人類。由於五行多少有偏頗,遂有種種類型之人。

主要有五大類:木型、火型、土型,金型、水型之人。每種類型都有『心理、行為及生理、病理』眾多方面的特點。例如,木型之人的特點是:有才智、好用心思,多憂勞,體力不強,不耐秋冬。

內經研究學者:李衛東