最好的修行是讓我們不受外物誘惑

《莊子·達生》與《列子·黃帝篇》中共同記載了一個關於鬥雞的故事,南華真人曾寫道:紀渻子是訓雞高手,齊王於是邀他訓練鬥雞。齊王求勝心切,三天兩頭派人詢問雞是否已經訓練好。紀渻子曾做了兩次拒絕:第一次,稱這只雞總是欲欲躍試,沉不住氣;第二次,稱這只雞不夠沉穩。直到第三次,紀渻子才把訓練好的雞帶到戰場上。當面對對方的叫囂和挑釁時,這只雞始終一動不動,而對方的雞卻被這副模樣嚇得不戰而逃了。

這則故事,即是成語“呆若木雞”的來歷。文中評價稱“雞雖有鳴者,已無變矣,望之似木雞矣;其德全矣,異雞無敢應者,反走矣。”很多人會奇怪,為什麼這樣一隻看起來如同木頭一樣的雞,會在戰場上不戰而勝呢?答案其實很簡單。

紀渻子訓練雞時,先煞住了它的燥心,又安住它的定心,以至於在面對敵人的挑釁和周邊人群的鼓動時,它仍然能夠保持住身心意的巋然不動。不動,則無弱點;無弱點,則不可戰勝。即便它貌似呆板,實則心中早已波瀾不驚。不驚,則無懼;無懼,則戰無不勝。真正高明的訓練,早已超越了所有技巧,而是對心志的篤定。此與修行同理。

道祖在五千真文中曾提到,真正有道的人或許並不是身強力壯、武藝高強的勇士,但他們卻可以做到“陸行不遇兕虎,入軍不被甲兵。兕無所投其角,虎無所措其爪,兵無所容其刃”,他是不會被外物所傷的。究其原因,只在於“以其無死地”。道教講的修行,最終的目的是希望人們能煉出一顆不為世事所困的心。在面對人生中遭遇的各種變化時,始終都能不生情動。生情,意味著心中有欲。如果不能把控欲望的尺度,就容易反受侵害。而這場欲的直接來源,就是自己。

道祖在《道德經》第13章中寫道:“吾所以有大患者,為吾有身,及吾無身,吾有何患?”人們之所以會產生愛欲恨憎等等情態,皆是因為太過於在乎自己的身心,只關注物質的、表層次的滿足感。面對生活時,若總是產生不滿足的心態,覺得還可以擁有更多,欲望就會一點點膨脹,當超出一個人所能承受的限度,終將自食其果。道祖所言“無身”,並非是指不需要這個肉體,而是不要把心靈寄存於肉體的享受之上。所謂寄存,本質上乃是無形的拘系。人心本是純淨之體,卻被後天欲望耽染。一旦心性被七情六欲所迷,人生便如水之泄下,只能在世事中沉浮,卻難以找到脫身的彼岸。

更為遺憾的是,世人常常混淆欲望和需求的界限,並且把對欲求的追逐當成是人生的價值意義。當你把這等事看得越重,也就越容易陷入求不得的苦惱中。正如莊子在文中描述的那些鬥雞一樣,一心只求著勝利之後的功與名,終究有一天還會被其他人奪去。“甚愛必大費”,人們貪戀于一時擁有的美好,卻不知早已經身心癡迷,醉眼看花,又如何能見到世界的本真呢?不是世界看不清,而是自己雙眼被蒙蔽了。

道教談度人,便是要告訴人們人之為人,甚至於為善人、為上人、為清靜樸素之人的意義是什麼。唯有心中無雜念,不受聲色犬馬的誘惑,才能真正切切地做到“為腹不為目”。道祖是在告訴我們,為人的一些基本需求是需要尊重的,但若是在此基礎上只沉溺於耳目欣賞,難免會讓原本沉靜的心浮躁起來。

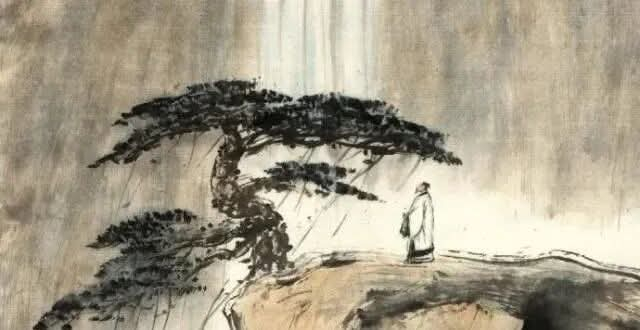

眾人看世界,第一眼看到的都是外在,尤其是當今社會中,人們早已經缺少慢慢去瞭解一個人的內心、一件事物的本質的耐心。然而,生活是需要品的,做人是需要磨的,如果沒有慢慢修證的過程,哪裡能具有看透世事後的淡然呢?紀渻子訓練出一隻不敗之禽的過程,正是先去掉欲念心、再去掉浮躁心,最後只留下一顆不為任何情況所動的恒一之心。當任何事情都不能引起情思的波動,於此,又怎麼會被外物所傷害呢?

還需要注意的是,不為外物所動並不能等同於不為外物所感。因外物而動情,是心念不定,所以需要以修行的名義來參悟出人間萬物所具有的通理,此即是“道”。道生萬物,又蘊含於萬物,以道的視角去看待世界和人生,便能知道萬事萬物各有根源且各自關聯。此時的你,是所有去留往來的關鍵樞紐,身心一旦妄動,憑藉一人之力必然無法控制萬緣齊發之態。能知此中厲害處,方能安分守己。此便是通道的狀態。與自身之道相通,以此理再去感於萬物,才能夠進一步與萬物之道相通。道教提倡與物相感,實則是修行的進階。

道教修行的妙處,還在於既要人們內守真我而去除妄想、妄想,更要求對自我身心的思慮都要忘卻。當真正達到空無所空的地步,不論是外緣還是內緣都再不能傷你分毫。紀渻子所訓木雞之呆,實則已達空無的修真高度。當你已經超越了塵俗世人的境界,便也不懼他人眼光的偏差對待,亦不怕自身欲求暗地作祟。心無所懼,還有什麼能對你造成傷害呢!

圖文源於互聯網