道教文化概述及其影響

道教和儒教一樣是中國土生土長的宗教,是中國國人文化催生的,道教以道家學說為主幹,講求長生不老,畫符驅鬼,遵道貴德。故有學者說「儒畏天命,修身以俟;佛亦謂此身根法幻化,業不可逃,壽終有盡,道教獨欲長生不死,變化飛升,其不信天命,不信業果,力抗自然,勇然何如哉!」

一、道教概述

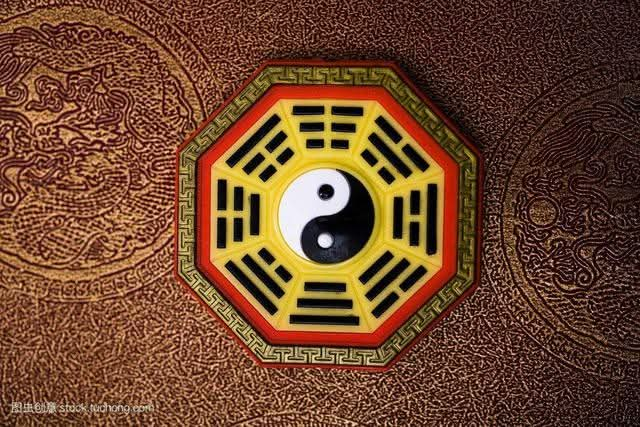

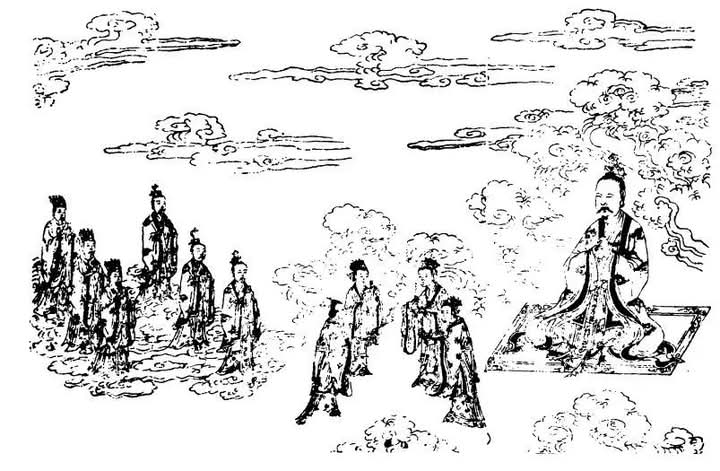

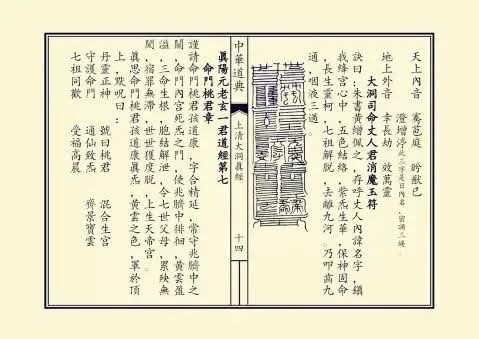

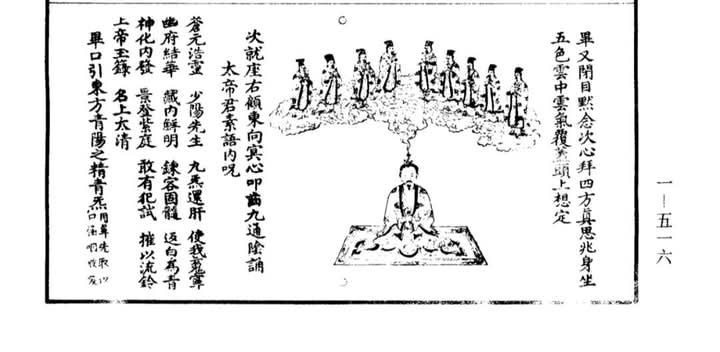

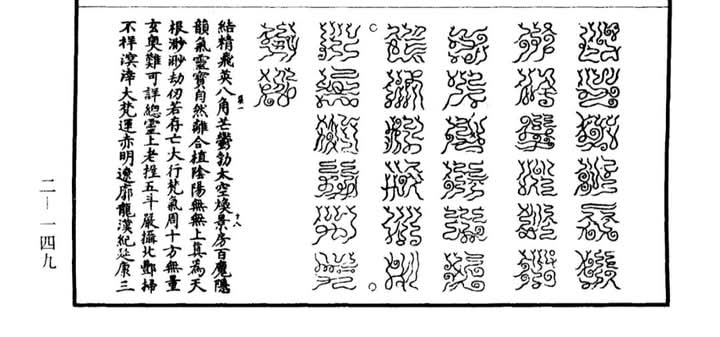

道教以”道”名教,對老子之道一要學習,二要信仰,三要繼承,四要發揚。或言老莊學說,或言內外修煉,或言符籙方術,其教義就是以”道”及”道德”為核心,認為天地萬物都有”道”而派生,即所謂”一生二,二生三,三生萬物”,社會人生都應法”道”而行,最後回歸自然。具體而言,是從”天”、”地”、”人”、”鬼”四個方面展開教義系統的。天,既指現實的宇宙,又指神仙所居之所。天界號稱有三十六天,天堂有天門,內有瓊樓玉宇,居有天神,天尊、天帝,騎有天馬,飲有天河,侍奉有天兵、天將、天女。其奉行者為天道。地,既指現實的地球和萬物,又指鬼魂受難之地獄。其運行受之於地道。人,既指總稱之人類,也指局限之個人。人之一言一行當奉行人道、人德。鬼,指人之所歸。人能修善德,即可陰中超脫,脫離苦海,姓氏不錄於鬼關,是名鬼仙。神仙,也是道教教義思想的偶像體現。道教是一種多神教,沿襲了中國古代對於日月、星辰、河海山嶽以及祖先亡靈都奉祖的信仰習慣,形成了一個包括天神、地祗和人鬼的複雜的神靈系統。

道教在中國發展的幾千年來,形成了自己特有的文化.道教文化極其高雅,極其通俗。亦其中一部分已演化為民間世俗,成為勞動群眾精神生活的組成部分。

二、道教文化內容

道教文化紛繁絢燦,包羅萬象,其內容龐雜多端,概括起來,主要有以下幾個方面:

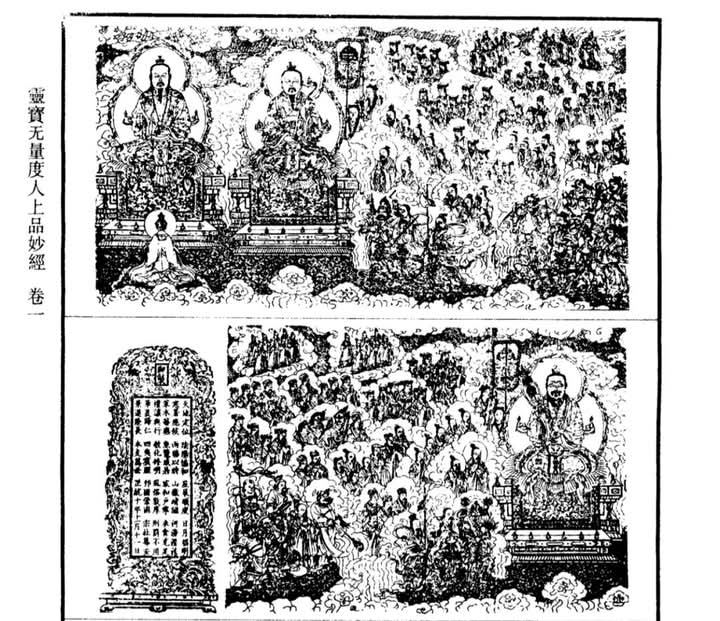

1.道教神學

在道教文化雜而多端的內容當中,有一個核心,就是道教神仙信仰。

2.道教倫理

道教的倫理道德思想,反映在道教的教規、戒律當中。道教的倫理道德觀念,既吸收了道家的倫理道德觀念,同時也吸收了儒、釋二家的,故其內容愈來愈多,亦愈來愈複雜。

3.道教哲學

以往道教被認為是一種低級通俗的民間宗教,只有一些近於巫術的符水、齋教、科儀,談不上哲學思辯。但如今大部分的學者皆認為道教有其哲學性的內容。

4.道教金丹術

金丹術是道教的一項重要方術,包括外丹和內丹。外丹即通常所說的煉丹術,也稱外丹黃白術。內丹術繼承綜合了服氣、胎息、守一、存思等功法,對後來的氣功影響很大。

5.道教醫學

自道教創興之時,道教就把醫術作為其傳道濟世的工具。道教醫學”道法自然”的思想為理論指導,加以進一步發展,從而形成了極富道教特色的人體醫學思想。

6.道教文藝

道教文學藝術就是以宣傳道教教義、神仙長生思想以及反映其宗教生活為題材的內容的各種形式的文學藝術作品。

三、道教影響

道教不同於佛教、基督教和伊斯蘭教,它是中國本土生長出來的。它起源於中國古代先秦王朝的道家,不但對我國古代思想文化的發展做出了重要貢獻,而且在公元十四世紀時傳入了歐洲,對歐洲古代文化和思想也有深遠的影響)。道教同時承襲了中國古代社會巫術和求仙方術是土生土長的本民族宗教。長久做用於民族文化心理、風俗習慣、科學技術(如火藥的發明和中醫藥理論的形成都與道教有關)及社會政治經濟生活的廣泛領域。

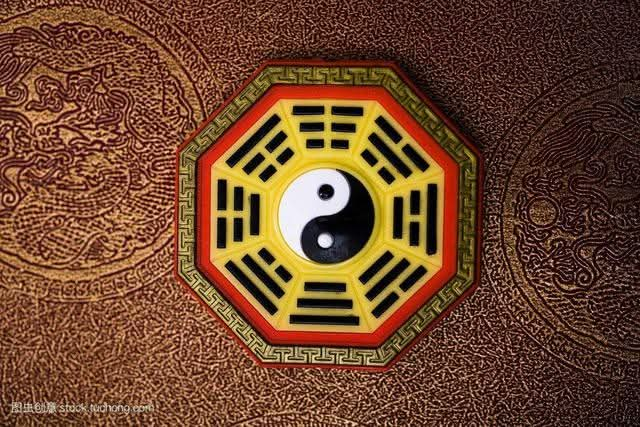

道教文化是中國傳統文化的重要組成部分,他對中國社會的影響是巨大的和深遠的。那麼它對中國社會有哪些影響呢?首先,道教認為「社會只是一方存在的客體,在其中生存的人類,應有其獨立自存的自由性,而不受任何意識型態的束縛。其次,主張人類應學習好處世的智慧和自我修養的能力。強調人在自然天地間應有積極的作為,不優天、不畏天、才是最好的生存狀態。第三、道教要每個人都要用心感受周圍的事物,熱愛生活,享受生活。道教的中心思想就是「自我、平常、和諧和循環。」也就是萬物循環、太極長轉的道理。

道家所倡導的:「天有天道、地有地理、人有人論、物有物性」的法則,就是說:「有天道,日月星辰是運動的,有地理,山河江海是可循環的;有人倫,就要有尊卑和長幼。老子曾講過:「人生天地之間,乃與天地一體也、天地、自然之物也;人生,亦自然之物;人人有幼、少、壯、老之變化,猶如天地有春、夏、秋、冬之交替,有何悲乎?生於自然、死於自然,任其自然,則本性不亂;不任自然,奔忙於仁義之間,則本性羈伴。功名存於心,創焦慮之情生;利慾留於心,創煩惱之情增」。這就是老子對人規範的行為準則。我國古代思想家孔子曾對老子的所言給予了高度的評價。

◎免責聲明:部分內容、圖片源自網路,若有侵權請及時聯繫我們刪除處理。