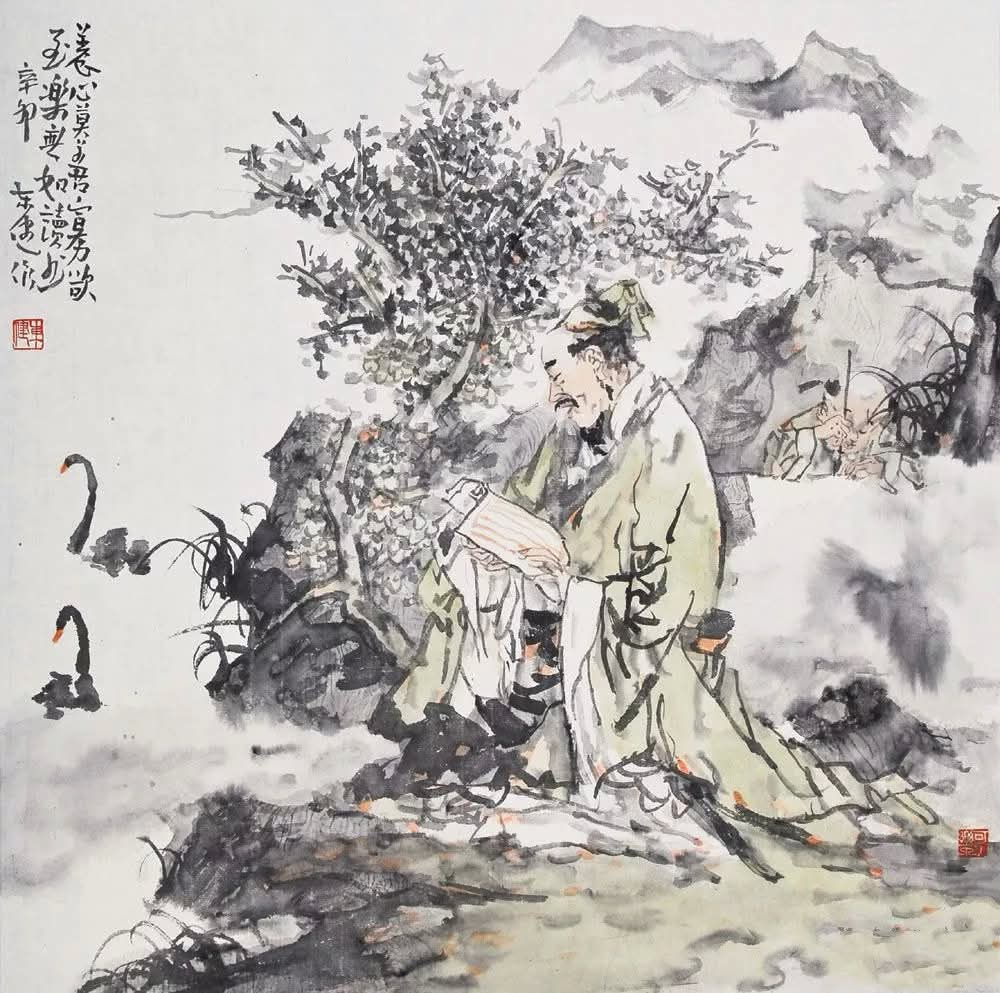

讀《老》短文三篇

《老子》“道可道章”,河上公標目“體道第一”,王弼題“一章”。老子在這一章交代了立言旨趣,他為什麼要著五千文,以及他所關注的主要問題是什麼。

1、道可道,非常道

縱觀先秦學術思想史,由商至周為一大轉變,“天命靡常,惟德是輔”在周初開始流行,殷人“有命在天”的觀念開始動搖,這是夏商以來中國思想由敬鬼神到重人事、由重神道到重人道的轉變。由西周至東周尤其是春秋末期即老子和孔子的時代為又一大轉變,“禮崩樂壞”、“天下無道”,社會急劇變化,使重建精神價值和信仰成為那個時代的迫切要求,“道”由此成為春秋戰國時期百家爭鳴最重要和最普遍的問題。“朝聞道,夕死可矣。”“道不同,不相為謀。”“吾道一以貫之”,孔子這三句話,就是這種情形的真實反映。但“道”作為本體論概念,是老子首先提出的。“道”是老子哲學的最高範疇,是涵蓋和貫通天地人大系統的根本法則。

老子一開始就說:“道可道,非常道。名可名,非常名。”

“道可道,非常道”有三個“道”字,第一、三是名詞,即討論的對象;第二個“道”字,是動詞,言說、討論的意思,如“《詩》以道志,《書》以道事”(《莊子·天下》)中的“道”。“可道”的“可”,意思是“值得”,如可歌可泣,可圈可點,而不是可以不可以。“道可道”,說的是“道”的問題的重要性。老子肯定“道”是值得言說和討論的。

接下來,老子指出,眾人所言說的“道”和自己所要說的“道”不一樣——“非常道”。“我獨異於人,而貴食母。”老子認為只有他自己才得到了“道”。甚至也因此一種莫可名狀的孤獨感常常糾纏著他:“眾人熙熙,我獨泊兮” (《老子·二十章》)。

“知常曰明。不知常,妄作凶。”(《老子·十六章》)在老子哲學中,“常”是一個重要概念,有不同於日常語言的特定含義。“道之尊,德之貴,夫莫之命而常自然。”(《老子·五十一章》)常,即常理,本質,也即自然,天道。

常、恒互訓。據馬王堆漢墓帛書《老子》,“常”作“恒”,避漢文帝劉恒諱而改為“常”。但“常”在這裡不是指永恆;不變不易。“常道”不是指永恆的道,不變不易之道,而是指自然天道。“聖人無常心”(《老子·四十九章》),“上善若水,……動善時。”(《老子·八章》)認為一切都處於變化和運動中,才符合不主故常的老子的思想實際。在這方面,老子和古希臘的哲學家赫拉克利特(約前530年—前470年)同調。赫拉克利特認為“萬物皆流,萬物皆變”。他與老子有許多相似的地方:老子最後選擇了歸隱,他比老子年輕,也是一位隱士。他們都使用了一個相似的著名的比喻:一個是水,一個是河流。他們二人分別是東、西方辨證法的奠基人之一。

“道”的重要性和普遍性,使人皆曰之,但另一方面則是各道其道。因此,老子接著說:“名可名”。

名的作用,是標識,識辨,顯異。《說文》:“名,自命也。從口夕,夕者,冥也,冥不相見,故以口自名”。在漢語言系統裡,“名”,既指名字、名稱;又指命名,稱名,如“名餘曰正則兮,字餘曰靈均”(屈原:《離騷》)。“名”,是用語言描述的行為,還是行動的依據。為道命名,是命名者對所稱名的道的本質和特徵的洞察和獨特體悟。名,通過概念和概念體系的建構,形成思想、學說、學派的個性、獨特性的識別標誌。

老子在對為道命名所具有的積極意義進行肯定之後,緊接著指出,眾人的“名”非“常名”。

也許正是由於“道”的問題的重要性,以及眾人的“道非常道”、“名非常名”,成為“獨異於人”而又堅守這份“獨異”的老子著五千文,並專言道德之意的主要動機。

2、無有:哲學洞見的工具

無有,是老子自然本體論的基礎概念。它們從屬於道,是對道的本質和特徵的描述。

“無,名天地之始;有,名萬物之母。”首先,老子指出,無有是天地萬物元始根源的稱謂,具有資生萬物、生生不息的意義。“有,名萬物之母。”河上注:“本也。”老子在這裡使用了一個比喻,道就像微妙的母體一樣,生殖萬物。天地萬物,即自然本身,它無限多樣而又變動不居、運行不息。道則是世界本體,是宇宙萬物及其運動變化之所由出的總根源。“道”不是淩駕于自然之上——否則成了神和上帝,而是在自然之中,在物之中;同時,生生不息、變動不居,是道的根本屬性,這是老子的道的基本觀點,是老子的道的第一層意思。

歷來注家多以“無名”、“有名”斷句,如河上本、王弼本。至宋,王安石、司馬光始於“無”、“有”字斷句。這樣斷句,似更合理。

“故常無,欲以觀其妙;常有,欲以觀其徼。”《莊子·天下》:“老聃聞其風而悅之,建之以常無有”。 “常無有”即常無、常有,是老子的重要觀點。常無、常有,或無形、有形,是基於自然與道本身特性的把握世界的方式。

“妙”,馬王堆本作“眇”。“眇”,通“妙”、“秒 ”,是隱微、細小的意思。“徼”,指邊界。馬王堆本作“噭”,喊叫的意思,疑為傳寫錯訛,應為“曒”。“曒”,同“皎”,是顯露、明亮的意思。“眇”與“曒”相對。

有形與無形的關係,是隱與顯的關係。道隱謂之眇,道顯謂之曒。本質是普遍的,無形的;事物的表現形式則是具體的,有形的。從無形處,我們把握宇宙萬物的本質;從有形處,我們觀察宇宙萬物的表現形式,它的無限多樣性和生生不息盛衰存亡的運動變化。有形和無形則是一切事物運動變化的兩種形態。二者相反相生,且無由有顯,“有生於無”(《四十章》)。比如,一棵枝繁葉茂、冠蓋如傘的大樹,我們看見的是樹幹、樹枝、樹葉,但其初始卻只是一顆種子。種子不是樹,但由種子到樹,是由無形進化到有形的過程。其間起決定作用的是種子所具有的不斷成長的自性,即強大的生命力——雖然在種子的階段,這種生命力亦即它的本質尚處於隱而未顯的狀態。因此,有生於無,是宇宙萬物發生學的一般進程和生命成長的自然法則。生命是生命力的表現和確證。生命力的問題,事實上是作為老子的自然主義哲學或生命哲學的最高範疇的“道”所關注的核心問題,它對於人,對於組織、國家、民族等,都具有重要的意義。這是老子的道的第二層意思。

“此兩者,同出而異名,同謂之玄。”老子強調,這兩者(無和有)同一個來源,只是名稱不一樣,它們都是深遠微妙的。一方面,無由有顯,無形的、普遍的本質寓於有形的、具體的事物的表現形式之中。另一方面,事物的表現形式和事物的本質並不會直接合二而一,比如看似柔弱的東西,往往潛藏強大的生命力。無有不僅同源,同出於自然,都是認識道的工具。而且,無有同體,並且只有在它們的相互關係中才有意義。儘管在對道的把握上,在對世界本質和根源的描述上,無有各自的作用不一樣。在老子看來,無更具有本質性的意義,但它們都是深遠微妙的,是理解微妙無形的道的關鍵和門徑。對現實世界的性質、結構,運動和發展趨勢的哲學考察,只有在無形與有形、隱在與顯在對立統一的張力結構中才能真正揭示出來。無有在老子哲學架構中的重要性,有如乾坤之于《易》的體系建構。《易·乾》:“彖曰:大哉乾元,萬物資始,乃統天。”《易·坤》“彖曰:至哉坤元,萬物資生,乃順承天。”《易》以乾代表一切事物的原始根源,以坤代表資生萬物、生生不息的意義。 “乾坤其《易》之門耶?”(《易·繫辭下》)孔穎達疏:“《易》之變化從乾坤而起,猶人之興動從門而出,故乾坤是《易》之門。”乾坤表示陰陽兩種勢力,揭示了宇宙萬物運動變化的動力學結構和特徵。老子的無有,其內涵則更為豐富。

3、眾妙之門

“玄之又玄,眾妙之門。”——老子以此二句作為全篇結語。意思是,“無有”背後的微妙無形的“道”啊,你是宇宙萬物生生不息的唯一本原。

“玄之又玄”中的第一個“玄”字,應指“無有”——“同謂之玄”;第二個“玄”字,指“無有”背後的微妙無形的“道”,它是世界的本質,宇宙萬物的總根源。

“玄”,是老子和道家哲學的一個重要概念。“玄玄”之外,老子的獨創性用語還有“玄牝”、“玄覽”、“玄德”,等等。“玄”,奧妙,微妙的意思,引申為深沉、靜寂;原義指高空的深青色。老子用“玄之又玄”,形容“道”的微妙無形。

“眾妙”,指無限多樣而又生生不息的天地萬物,是複雜奇妙的現實世界圖景。

老子以“門”喻“道”,以此說明“道“是宇宙萬物及其運動變化之所由出的總根源。“眾妙之門”與“玄牝之門,是謂天地根。”(《六章》),兩處“門”的比喻,意思是一樣的。

圖文源於互聯網