太陽這麼重要,為何在道家神譜中只是位星君?

道家以神仙崇拜作為信仰基礎,在道家的神仙體系裡有一位太陽神名曰太陽星君。

據《太上洞神五星諸宿日月混常經》記載:“日者,太陽之精……有遇者,必得仙術耳。”

太陽星君居於郁儀扶桑宮,道家尊其為“日宮太陽鬱儀帝君”、“真光普照天尊”、“大明之神”等。

作為眾陽之宗,太陽星君的神職為“上管周天二十八宿星君、天曹、注祿壽之司,常以三元日萬靈天官皆詣日宮,檢校世人罪福之目,進呈上帝,謂之陽宮生籍。”

雖然太陽在人們的生活中起著重要作用,人們也將象徵著太陽的神靈尊奉至極高的地位,但並不意味著太陽崇拜在我國表現得如此突出。

在談論太陽崇拜之前,首先正確認識太陽在人們心目中的地位。鄭玄在對《禮記》的注疏中談到“以日為百神之王”,孔穎達的注書中也有“天之諸神,莫大於日”這樣的說法。

我國上古神話中存在不少與太陽有關的神話故事,首先要說的是被後人視為“日月神”、“日母”的羲和。

羲和這一形象最早出現在《山海經》中,“有女子名曰羲和,方日浴于甘淵,羲和者,帝俊之妻,生十日”,直接說明太陽是由羲和所創造,故先民以“日母”來稱呼羲和。

中國神話中的上古天帝帝俊便是一個代表,帝俊作為“日母”羲和的丈夫,其實也可以看做是太陽之父,也就是我國上古神話中真正的太陽神,在封建父權制思想影響下,帝俊作為太陽之父的身份地位理應比羲和更高,然而我們在神話中看到的卻是帝俊的後人們在遭受西方部族打擊後紛紛解體,分崩離析。

後羿射日同樣也是一個很好的例證,《淮南子》中有著“堯乃使羿誅鑿齒于疇華之野,殺九嬰于凶水之上,繳大風於青丘之澤,上射十日而下殺猰貐”的記載。在這個廣為人知的神話故事裡能看出,先民雖然對太陽存在一定的崇拜,但並非將其置於至高無上的地位,人們已經發現太陽在帶來光熱的同時也會給人間帶來不好的影響。

“射日”這一行為本身便可看做是對太陽的神聖性、權威性的否認,太陽本身是自然界神秘力量的一種象徵,先民們對“後羿射日”這一行為的尊崇可看出雖然存在一定的太陽崇拜思想,但更突出的還是想戰勝自然、征服自然的心態。這也是我國古代神話的獨特之處,雖有太陽崇拜觀念,但更多還是強調人的主觀能動性。

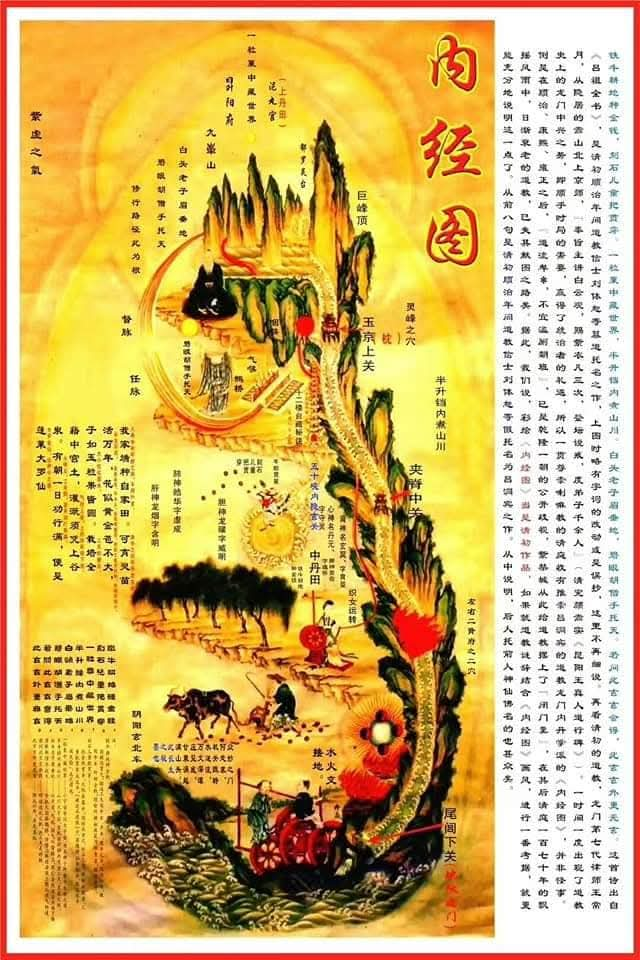

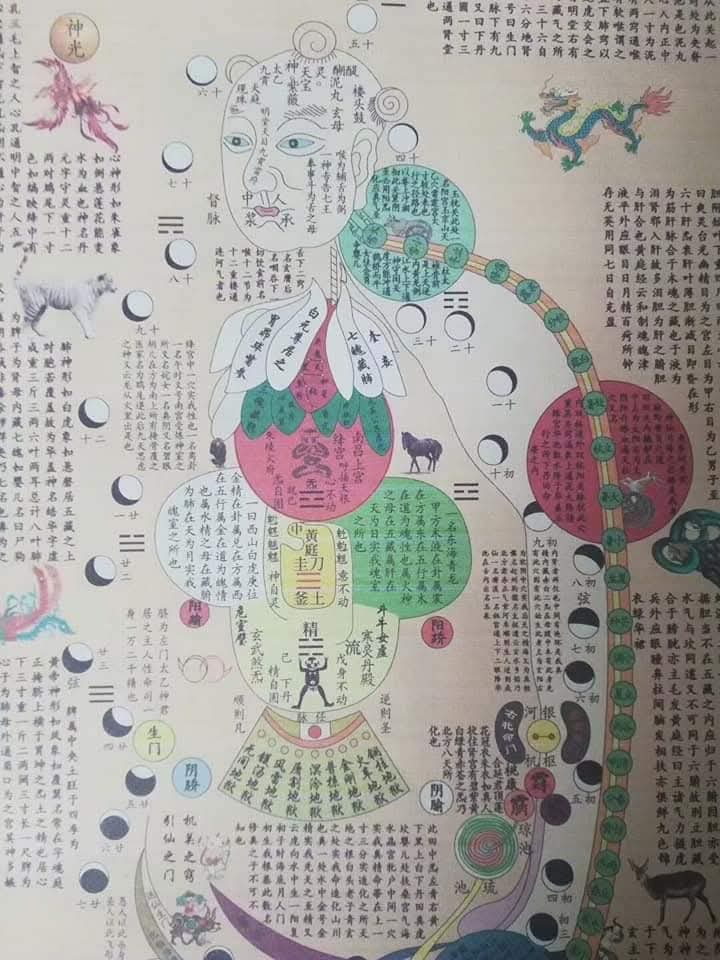

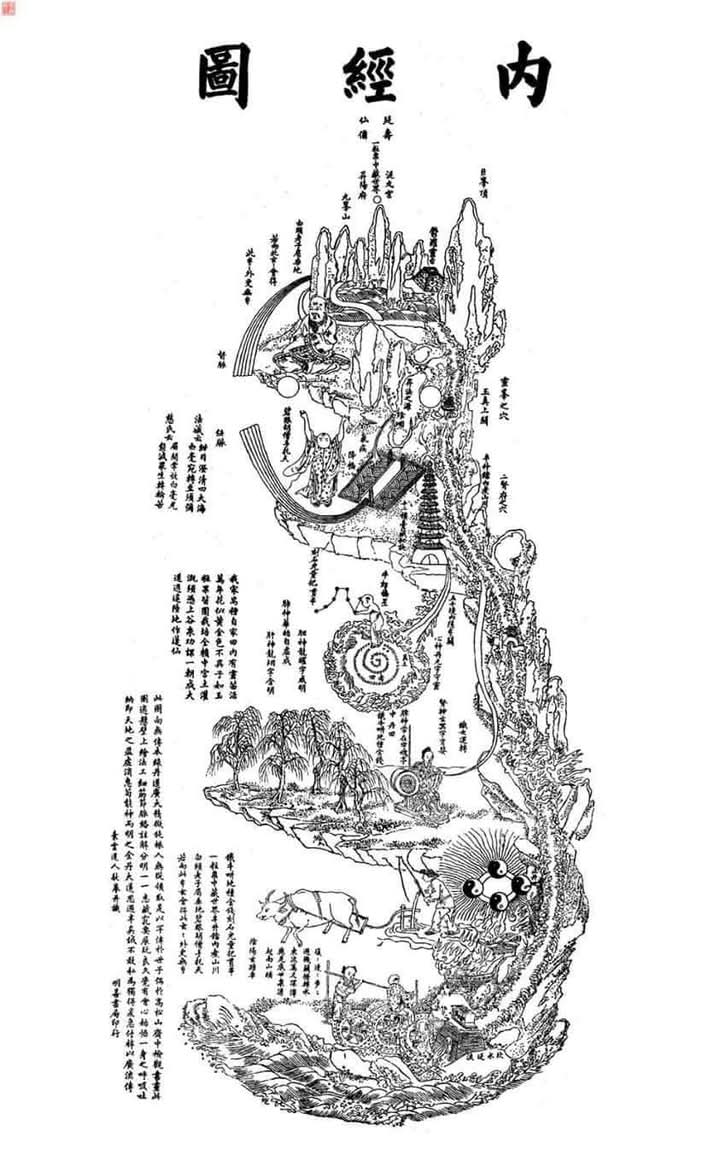

《道德經》中以“獨立而不改,周行而不殆”、“人法地、地法天、天法道、道法自然”來具體描述道作為萬物運動的普遍法則的“道”。

“道”的運行其實是一個周而復始不斷返回自身的運動,這無疑還是在太陽運行規律的基礎上形成的被稱作宇宙本源的“道”,其中也蘊含一定的太陽崇拜思想。

太陽迴圈運動既然被看做“道”的基型,那麼在道的基型中應當還存在一個充當“陰”的角色,借助對立統一思想能發現那便是與日相對的“水”,先民的宇宙觀中早有“三分世界”的觀念,在殷商民族的象形文字中便有相關記載,長沙馬王堆出土的帛畫中更是形象記錄了天神、人間和地下三個世界。

其中地下世界出現典型的海洋生物,直接論證了“大地環水”、“地載于水”的神話觀念,水在天地間的運動同樣也呈現出“道”般循環往復的規律。

在“太陽崇拜”和“水善利萬物而不爭 , 處眾人之所惡 , 故幾於道”兩個對立統一的哲理命題基礎上,我們對“道”有了更深刻的瞭解,進而對夸父追日的神話有了新的解讀。

在這個流傳幾千年的上古神話中,“道”依舊是借助對立統一的神話原型來體現的。

夸父作為神話中的主體,追逐太陽並不是像後羿一樣為了拯救人間或單純追求光與熱,《列子》記載“誇父不量力,欲追日影,逐之于隅穀之際”,只是為了與太陽進行比賽,他追隨著太陽的運動路徑進行賽跑,《山海經》中“誇父與日逐走,入日”可知他的速度與太陽相差不多,才能夠進入太陽的光芒範圍之中,可見夸父追日的路徑與太陽運行的規律“道”可以說是一致的。

夸父追日彰顯了原始時期先民們企圖征服自然、追求永恆生命的願望,但深層內涵還是對作為宇宙運行規律的“道”的追求。

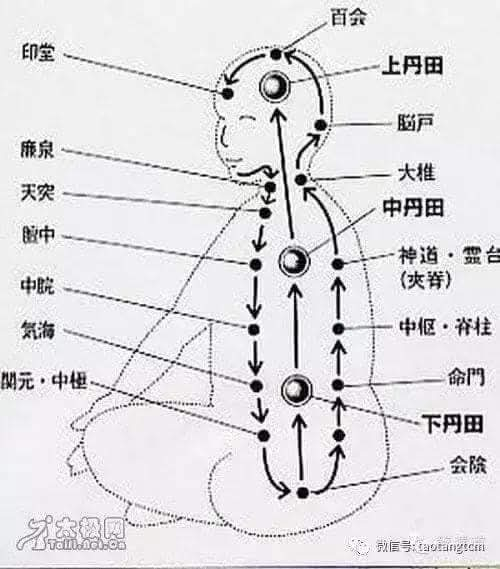

上文中也提及先民有著樸素的地載于水、大地環水的宇宙觀,這其中的地下世界主要是以陰性力量為主的水世界,太陽在白天東升西落地運行,在夜晚則來到地底的地下世界自西向東返回,整體呈現出符合“道”的循環往復的運動軌跡。

而道教是崇拜“水”、“雌”、“柔”、“陰”的宗教,所以雖然將太陽作為星君吸收進神譜,其影響力卻不如月亮神太陰星君,如中秋祭祀太陰星君是一個很重要的民俗活動,一輪滿月有團圓、美滿的寓意。

而農曆三月十九日是太陽星君的聖誕,拜太陽公以感謝一年四季陽光普照恩惠的習俗,卻不是那麼為人熟知了。

圖文源於互聯網