呂洞賓祖師為何說:“我寧度動物,不度人”

呂洞賓祖師為何說:“我寧度動物,不度人”?

呂祖仙師發誓要度三千餘人

有一天,洞賓問師父鐘離祖師:“弟子蒙我師度脫,超離生死,長生妙訣,俺道門中輪回還有盡處麼?”

師父曰:“如何無盡!自從混沌初分以來,一小劫世上混一,聖賢皆盡。一大數儒教已盡,阿修劫俺道門已盡,襄劫釋教已盡,此是劫數。”

洞賓又問:“我師成道之日,到今該多壽數?”

師父曰:“數著漢朝到宋朝,算來計該一千一百歲有零。”

洞賓曰:“師父計年一千一百歲有零,度得幾人?”

師父曰:“只度得你一人。”

洞賓曰:“緣何只度得弟子一人?只是俺道門中不肯慈悲,度脫眾生。師父若給弟子三年時間,只在中原之地,度三千餘人,興俺道家。”

師父聽了呵呵大笑:“徒兒住口!世上眾生,不忠者多,不孝者廣。不仁不義眾生,如何做得神仙?吾教汝去三年,但尋的一個人來,也是汝之功。”

洞賓曰:“今日拜辭吾師,弟子雲遊去了。”

累世奉道未得果

呂洞賓拜別師父,尋找可度之人,整整行了一年,也未找到一個有緣人。這一天,呂洞賓上太虛頂上觀望,遠遠地望見一處青氣沖天而起。呂洞賓行到青氣現處,經過打聽,得知是西京河南府城銅馳巷有一個三十多歲的婦人,此人是唐朝殷開山的後代,七世女身,未出嫁,累世奉道,積有陰果。

呂洞賓化作醃臢道人,來到銅馳巷口的殷家鋪子,見那婦人著道裝,眉宇間有青氣。洞賓叫聲“嵇首”,那婦人正與店裡夥計說話,回頭道:“先生過一遭。”

洞賓上前一看,見婦人怒氣太重,叫聲“可惜”!在袖內拂下一張紙來。上有四句詩:

出山發願度三千,尋遍閻浮未結緣。

特地來時真有意,可憐殷氏骨難仙。

詩後寫道:“口口仙作。” 殷氏打開一看,二口為呂,知是呂祖化身。急忙追出去,先生已經化陣清風不見了。

不識廬山真面目

東京開封府馬行街的一位官員王惟善,信奉道教,準備請往來道士二千人,在家設道壇齋供,為慶祝純陽真人度誕之辰。

呂洞賓接到邀請函,化身為一個醃臢疥癩先生,來到王惟善家中,見王惟善是一位武官,眉宇間有青氣,有求道之心,只是機緣未到。呂洞賓打算用神通點化王惟善。

吃過齋後,呂洞賓對王惟善說:“貧道善水墨畫,請取一匹絹來,畫一幅山水畫相謝。”只見呂洞賓用墨水往絹上一潑,壞了那匹絹。王惟善見了說道:“這人無禮!捉弄下官!與我拿來。”

呂洞賓見王惟善大怒,轉身就走了。眾人趕來時,呂洞賓已經化陣清風而去。從空中飄下一幅白紙,眾人拾起來打開一看有四句話:

齋道欲求仙骨,及至我來不識。

要知貧道姓名,但看絹畫端的。

王惟善取絹一看,是一幅呂洞賓的全身畫像。才知道來的先生是神仙,悔之莫及!

有心度化人不悟

有一次,呂洞賓扮成一個賣油翁,在街上賣油尋找可度之人,得度的標準是:來買油的人買油時不要求多添油,就度化他。賣了幾年油,買油的人都想多添加一點,只有一個老婦人來買油時,買多少就是多少,從來不要求多添油。

呂洞賓問老婦:“凡是買油的人都想多添點,你怎麼不多添點?”老婦說:“你賣油也不容易,怎能多要。”老婦人又拿酒來酬謝呂洞賓。

呂洞賓有心要度化她,就在老婦人家院子的井中投了幾粒米,並告訴老夫人賣井水可以發財。呂洞賓說完就走了。老婦人一看井中的水都變成了酒,老婦人賣了一年的井酒,賺了很多錢。

一天,呂洞賓來到老婦人的家裡,碰巧老婦人外出,只有她兒子在家。呂洞賓問老婦人的兒子:“這幾年酒賣得如何?” 兒子說:“好是好,可惜沒有可以喂豬的酒糟。”聽完他的話,呂洞賓哀歎道:“人心貪婪到這種程度了。”於是將井裡的米取了回來,離開了老婦人家。老婦人回到家,發現井中的酒又都變成了水。老婦急忙去尋找呂洞賓,連個影子也沒看到。

呂洞賓從岳陽來到洞庭,同漢鐘離一道去度化韓湘子去了。呂洞賓留詩一首,感歎:“三至岳陽人不識,吟詩飛過洞庭湖。”

神度人看人心,見人為善就報之以福,這福報可以是發財、健康、平安,或者高官厚祿等。可是報善人以福是為了讓人繼續為善,提升自己的道德;若因得福而生貪欲之心,就會因貪心而失去福份。所以,呂洞賓取回了井中的米。

寧度動物不度人

有一次,呂洞賓遊歷到湖北武昌一帶,在辛氏酒館開懷大飲,飲了近半年時間,也未支付一文錢,辛氏也不討要。

一天呂洞賓對辛氏說:“我欠了你的酒錢,一直未能支付,我為你畫一隻仙鶴,凡是有人到這裡飲酒,你可以呼叫仙鶴,它會翩翩起舞。我以此來報達你,數年之內,你可以變得非常富有。”於是,呂洞賓用桔子皮在牆上畫了一隻仙鶴,然後辭別。

從此以後,只要有人來酒館飲酒,辛氏就呼叫仙鶴跳舞。遠近的客人都慕名前來觀賞仙鶴跳舞,辛氏的生意日益興隆,酒館裡坐無虛席,沒幾年辛氏就成為當地有名的大財主。

一天,呂洞賓來看辛氏,辛氏一見呂洞賓連忙拜謝,請呂洞賓大飲。呂洞賓問道:“生意如何?” 辛氏說:“富足有餘。” 於是,呂洞賓三弄竹笛,仙鶴從壁上飛至呂洞賓面前,呂洞賓跨上仙鶴乘空而去。

辛氏神異此事,在跨鶴之處,建築一樓,稱之黃鶴樓,紀念呂洞賓乘鶴而去。後人題詩曰:

昔人已乘黃鶴去,此地空余黃鶴樓。

黃鶴一去不復返,白雲千載空悠悠。

晴川歷歷漢陽樹,芳草萋萋鸚鵡洲,

日暮鄉關何處是?煙波江上使人愁。

辛氏以為呂洞賓是讓她發財,其實是讓她得道,返本歸真,超脫輪回,回到仙界。

三年後,呂洞賓空手而歸,可見人心不古,世人之難度化,呂洞賓徑上終南山尋見師父。

鐘離師父呵呵大笑,道:“弟子引將徒弟來,不知度得幾人歸?”呂洞賓慚愧告知無度一人。

歷史上,道家很多都是師父找徒弟,能做弟子的一定要德高、根基好,方可傳道。有的人有一定的根基,但沉迷於世俗物欲紛擾之中,悟性太差,很難入得道門。

歎于世人難以度化,呂洞賓說:“我寧度動物,不度人。”

圖文源於互聯網

Part 3 陰陽五行通易道醫

~『中醫的治療並非機械地頭痛醫頭,而是考慮到整個五臟的五行生剋變化,肝病患者要考慮到心脾肺,而不是一味地治肝。這種方法還可以防止疾病的傳變』

< Part 3 陰陽五行通“易道醫” 天地玄黃日月星辰命理學>

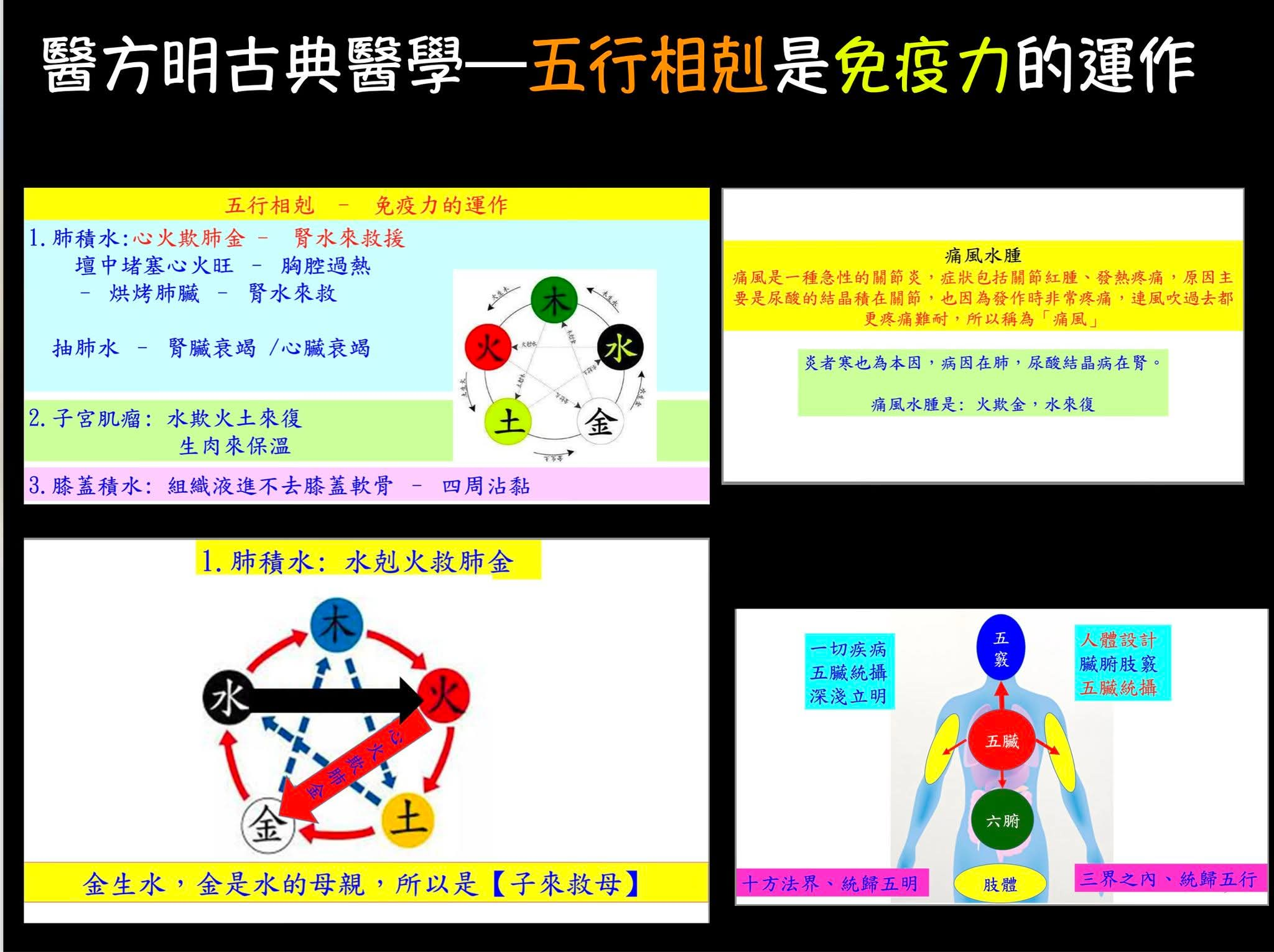

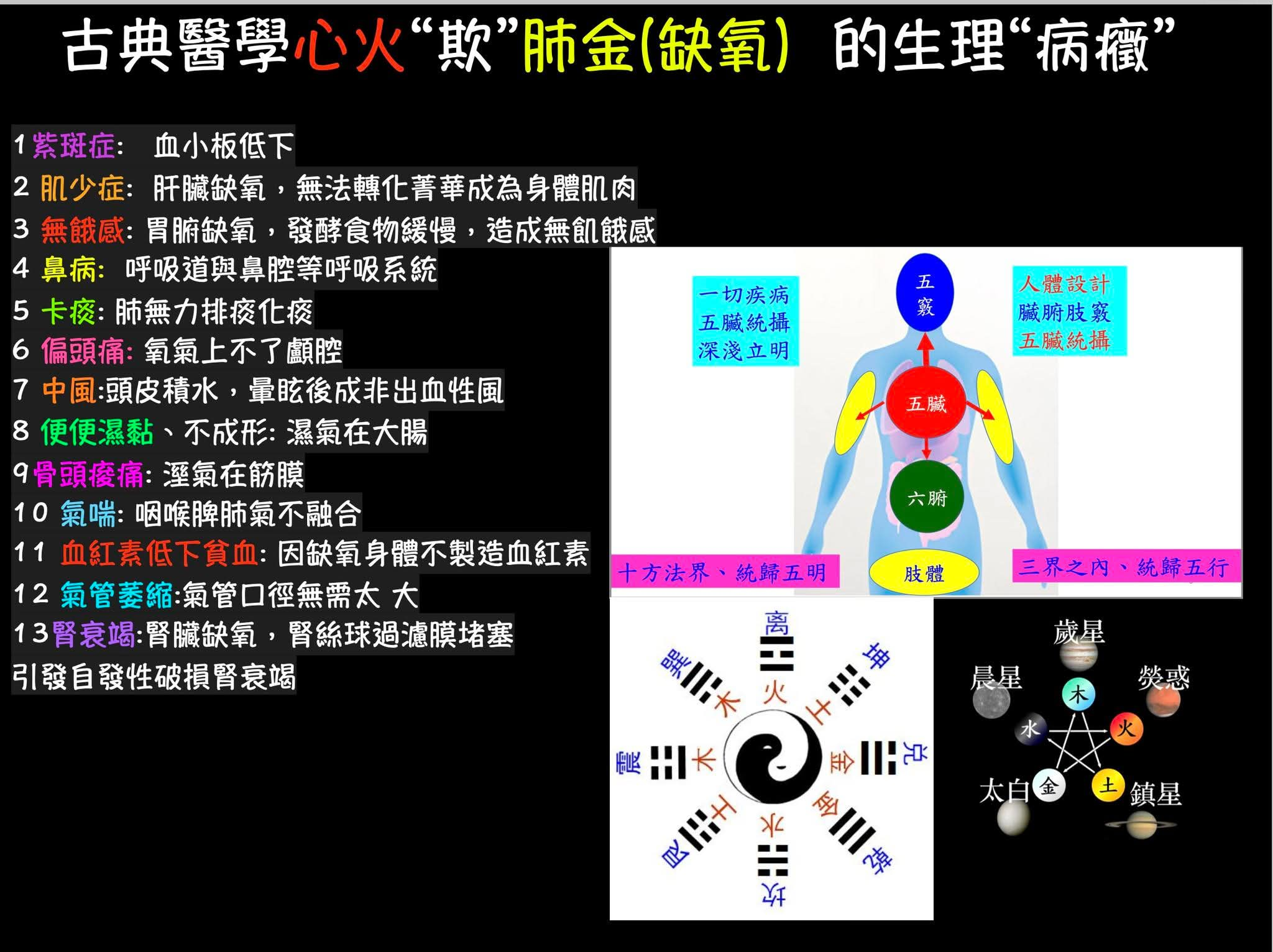

根據五行學,人體五臟在生理上的相互聯繫,決定了它們在病理上也存在『相互影響』的關係,一臟的病變可以傳至其他臟,其他臟的病變也可以傳到此臟,中醫將此稱為『“傳變”』,其依據就是五行的『生、剋、乘、侮』關係。

1、相生關係的傳變。

五臟相生的次序為:肝生心,心生脾,脾生肺,肺生腎,腎生肝;

母病及子,是指疾病『順著相生』次序傳變,即母臟先病,然後按『母子相生』關係傳到子臟。

例如,腎屬水,肝屬木,水能生木,所以腎為母臟,肝為子臟。當腎臟病後,它可以傳給肝臟,這就是『母及子』。

按照五行的相生關係,肝病傳心(木生火),心病傳脾(火生土),脾病傳肺(土生金),肺病傳腎(金生水)。

臨床上常見的“水不涵木”病症,就是由於腎陰不足,不能滋養肝陰,引起肝腎陰虛,陰虛則不能制陽,導致肝陽上亢。

子病及母。是指疾病『逆著相生』次序的傳變,即子臟先病,然後按母子相生關係反過來『傳給母臟』。例如,肝屬木,心屬火,木能生火,故肝為母,心為子。『逆相生』的傳變有兩類:一類“子病犯母”,即子實引起的母實病症;一類是“子盜母氣”,即子虛引起的母虛病症。

2、相剋關係的傳變。

五藏相剋的次序為:肝剋脾,脾剋腎,腎剋心,心剋肺,肺剋肝。

在五行中,相剋中間有兩種情況,一是“相乘”,二是“相侮”,五藏疾病按相克來推算的話,也有這兩種情況,即順著或逆著相克關係在傳變。

相乘就是相剋太過引起的疾病,它順著相剋次序傳變。以肝和脾的關係為例,肝屬木,脾屬土,木能剋土。有兩種情況可以導致肝脾相乘,一是肝氣太旺,比正常的脾氣高出許多,於是就出現了相剋“太過”現象;一是肝氣並不旺(與正常相比),但由於脾太虛,肝氣乘機大損脾臟。

相侮就是所謂的『反剋』,指疾病『逆著相剋』次序傳變。以肺和肝為例,肺屬金,肝屬木,金剋木。但如果肝氣太過,或者肺氣太虛,都會引起反剋,即肺克肝,臨床上稱為“木侮金”,或“木火刑金”,相乘或相侮,都是相剋的異常表現,但五臟相生相剋僅僅是大原則,不能死搬硬套,中醫在這個大原則下,更講究『辯證』治療。

中醫不但用五行學來闡釋五臟的功能,更重要的是用五行解釋疾病並指導治療。

由於五臟病變可以相互傳變,故臨床上又可根據五行的『生剋乘侮』關係來推斷病情的變化,如脾虛病人面相應該現出黃色,一旦顯現出青色,或者脈象兼洪,提示此病可能轉向肝,木來乘土;心臟病人應該呈現赤色,一旦面色偏黑,那就可能病已經轉到了腎上,此為水來乘火之象。

因此中醫的治療並非機械地頭痛醫頭,而是考慮到整個五臟的五行變化,肝病患者要考慮到心脾肺,而不是一味地治肝。這種方法還可以防止疾病的傳變,故《難經·七十七難》曰:“見肝之病,則知肝當傳之與脾,故先『實其脾氣』。”

中醫裡有許多治療方法,都是從陰陽五行中演化出來的:

1 “虛則『補其母』,實則『瀉其子』”:中醫在治療虛症時,常用補其母的方法,例如,肺氣如果虛弱到一定程度,就不能直接治療肺,而應該先補脾,因為脾為肺之母,脾土可生肺金。

在治療『實症』的時候,又常常使用『瀉其子』的方法,例如,在治療肝火旺盛時,常常清洩心火,因為心為肝之子,子病犯母,導致肝火過旺。

2 滋水『涵木』法:是滋腎陰以養肝陰,以制約肝陽上亢的方法,適用於腎陰不足,水不生木,以致肝陰不足,陰不制陽,引起肝陽上亢的症候。

3 益火『補土』法:按五行相生理論,用溫心陽以助脾陽的一種方法,或者溫腎陽以助脾陽的方法。

4 培土『生金』法:補脾氣以助肺氣的方法,適用於脾氣虛弱,不能資助肺臟,導致肺氣虛弱,或者因肺氣虛而引起的肺脾兩虛症。

5 金水相生法:是滋養肺腎『陰虛』的一種方法,又稱滋養肺腎法。適用於肺虛不能輸布津液以滋腎,或者腎陰不足,不能上滋肺而導致的肺腎陰虛症。

6 抑木扶土法:緊疏肝、平肝,佐以健脾治療肝旺脾虛的一種方法,適用於木旺乘土的病症。

7 培土制水法:是用溫運脾陽來治療水濕停聚的一種方法,適用於脾虛不運,水濕泛濫而致的水腫脹滿之症。此處的水不指腎,而指水濕邪氣。

8 佐金平木法:是以清肅肺氣以抑制肝木的一種治療方法,有時又指通過抑制肝木以助肺氣的清肅,適用於肝火犯肺症。

9 瀉南補北法:南為火,北為水。實際上指瀉心火補腎水,適用於腎陰不足,心火偏亢,水火不濟,心腎不交之症。

此外,五行學說還有指導治療『精神情志』疾病的作用。

中醫認為,人類的情志生於五臟,五臟間有生剋傳變的關係,五情志間也有生剋傳變的關係,所以古代人在治療精神情志疾病時,常常借用情志間的『相互制約』關係來達到治療的目的。

悲為肺志,屬金;怒為肝志,屬木。悲能勝怒,猶金能剋木也。

恐為腎志,屬水;喜為心志,屬火。恐能勝喜,猶水能剋火也。

怒為肝志,屬木;思為脾志,屬土。怒能勝思,猶木能剋土也。

喜為心志,屬火;憂為肺志,屬金。喜能勝憂,猶火能剋金也。

思為脾志,屬土;恐為腎志,屬水。思能勝恐,猶土能剋水也。

中醫學認為:五行組成世間自然萬物,同樣組成人類。由於五行多少有偏頗,遂有種種類型之人。

主要有五大類:木型、火型、土型,金型、水型之人。每種類型都有『心理、行為及生理、病理』眾多方面的特點。例如,木型之人的特點是:有才智、好用心思,多憂勞,體力不強,不耐秋冬。

內經研究學者:李衛東

Part 2 陰陽五行通易道醫

~『中醫用五行的特性來描述五藏的功能,而且還將『五音、五時、五氣、五味、五色』等分別配入『五行』一起說明五臟功能,這樣一來,五行就成了一個人與“道法自然”相結合的天地人完整系統。』

< Part 2 陰陽五行通“易道醫”、天地玄黃日月星辰命理學>

所謂中醫五行學,就是用五行來解釋藏象五藏的相互關係,形象描述五臟的特徵,並借以說明生理、病理特性,指導對疾病的診斷,進而指導對疾病的治療。

但大家必須明白,五行所描述的是『藏象』生命體『五臟系統』的關係,而不是西醫解剖五臟之間的關係。

為什麼要用金、木、水、火、土來描述五藏呢?

不知道是出於什麼原因,古人特別喜歡使用比喻的手法,從《易經》的爻辭到中醫的藏象學、五行學,經常是用形象的比喻來說明一個十分複雜、深奧的事務或理論。

中醫在使用五行來說明人體五藏功能時,用的就是這種比喻方法。因為藏象天地人生命系統是無形的,我們不能像描述一件器物一樣向大家講述它的形狀、特點、功能。那怎麼辦呢?

老祖宗想到了『比喻』的方法,取大家熟悉的五種事物為比喻對象,借此向大家說明被比喻對象的形狀、功能、特點。於是古人找到了金木水火土五種東西,借以比喻藏象五藏,肝為木、火為心、脾為土、肺為金、腎為水。

一棵大樹枝葉繁茂,有的筆直,有的彎曲,有的向上生長,有的向外生長。人體五藏中的肝,它的稟性喜『條達疏通』,不喜歡被『抑鬱』,也不喜歡『被限制』,表現出疏通開洩的功能特點,故肝為木。

一堆篝火很溫暖,火焰永遠是『向上升騰』,上面燒壺水,水氣蒸騰四溢,篝火的周圍有某種熱烈的氣氛。人體五藏中,心為陽,陽為熱,溫暖著全身各部位,它推行血液循行全身,故心為火。

一片大地黃土稟性敦厚,樸實無華,它默默『承載著』萬物,『生化』出各種食物供養著包括人在內的一切生物,可以說天下萬物『依土』以存,賴土以活。人體五藏中,『脾』的作用是『運化水谷』,並提取營養物質,供養全身,它是『氣、血』生化之源,故脾為土。

一塊金屬稟性莊重,外表冰冷,有『肅降』的特性,金屬堅硬沈重,說明它分子結構很緊密,所以有收斂的特性。人體五藏中的肺,有『清肅』之性,以『降』為順,故肺屬金。

一條溪流『順勢而下』,滋養著周圍土地上的萬物,水性冰冷,故水為寒;投一塊石子沒入水中,再看不見了,故水主『閉藏』。人體五行中的腎藏,就如同水利工程樞紐,藏精、主水,腎精對機體有著『滋養、濡潤』的作用,故腎屬水。

由此可見,中醫是在用金、木、水、火、土的具體屬性來描述藏象五藏的功能是斷章取義。比如說,水潤萬物,主收藏,僅僅是水屬性的兩種,其中水的流動性、無形體的特性等就沒有涉及。

而文學家在描述水時,會發現水更多的屬性。所以,中醫在用五行描述人體五臟功能時,我們只能將其視為比喻,而不能視為完整、精確的論述。

中醫不但用五行的特性來描述五藏的功能,而且還將『五音、五時、五氣、五味、五色』等分別配入『五行』,一起來說明五臟功能。

當用一個比喻無法說明時,只好再用一個比喻,比喻多了,自然就構成了一個系統。這樣一來,五行就成了一個人與道法自然相結合的完整系統。

我們以心為例,《素問·陰陽應象大論》曰:

“南方生熱,熱生火,火生苦,苦生心,心生血。”《靈樞·五味》曰:“心病者,宜食麥、羊肉、杏、薤”這幾樣食物都屬『苦味』,因為“苦生心”。

中醫將人體五藏比喻成五行,不是為了好玩,而是為了借用五行的生剋制化,來進一步說明五藏之間的相互依存關係。

內經研究學者:李衛東

待續

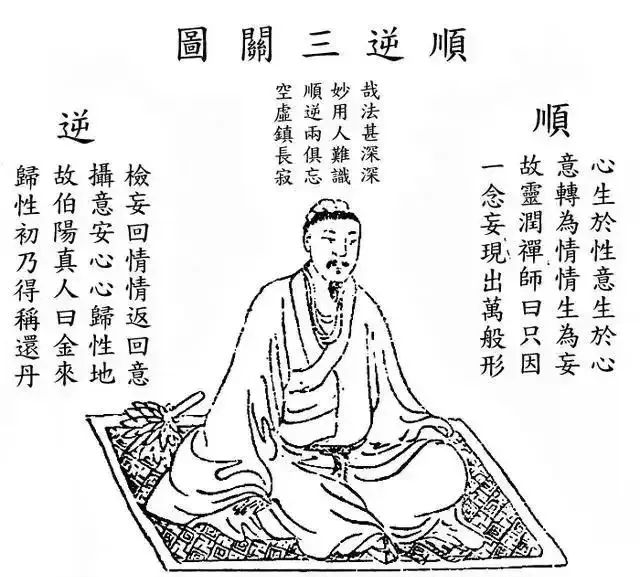

上中下三品丹法解析修煉的三個層次!

丹道修行:上中下三品丹法解析,修煉的三個層次!

1修煉分為三個層次,煉丹也有三種不同的成果。

天仙之道能夠實現變化自如、飛升天界,適合上等士人學習。在這種情況下,將自身視為鉛,將心靈視為汞,將定力視為水,將智慧視為火,在短時間內就能凝聚成丹,大約十個月後就能形成胎相。

這是上品煉丹的方法。這種方法沒有特定的卦爻,也沒有具體的斤兩比例,簡單易行,通常通過心靈傳遞,很容易成功。

水仙之道能夠讓修煉者自由出入、隱現不定,適合中等士人學習。在這裡,以氣息為鉛,以精神為汞,以午時為火,以子時為水,在一百天左右的時間裡可以實現混合,大約三年後就能顯現形象。

這是中品煉丹的方法,雖然有一定的卦爻,但沒有具體的斤兩比例,這種方法比較精妙,通常通過口授的方式傳授,必定可以成功。

地仙之道可以讓修煉者保持形體,留在人間,適合普通人學習。這裡以精華為鉛,以血液為汞,以腎臟為水,以心臟為火,在一年的時間裡可以實現融合,大約九年才能成功,這是下品煉丹的方法。

這種方法不僅有特定的卦爻,還有具體的斤兩比例,相對複雜困難,通常通過文字記載的方式傳承,恐怕難以成功。

2上品丹法以精神魂魄意作為藥材,以行住坐臥作為火候,以清淨自然作為運用方法。

中品丹法以肝臟、心臟、脾臟、肺臟和腎臟作為藥材,以年月日時作為火候,以抱元守一作為運用方法。

下品丹法以精華、血液、骨髓、氣息和液體作為藥材,以閉氣、吞咽、拍打和按摩作為火候,以存想和升降作為運用方法。

總的來說,這些方法的妙處並不在於嚴格按照圖表尋找答案。

如果執著於文字記載而缺乏實際體驗的人,往往會自視甚高,直到老年也無法成功。

玉蟾先生說:“我已經讀了很多年的丹書,感覺就像在荊棘叢中前行,今天終於豁然開朗,如同雲開月明,將萬法歸一,將萬幻歸真,但還不知道具體該如何著手實踐。”

陳泥丸回答說:“這是一個很好的問題,煉丹的關鍵在於將自身視為祭壇、爐鼎、藥罐,將心靈視為神室,將靜坐定心視為採集,將持守關照視為行火,將開始和停止視為前進和後退,將斷斷續續的專注視為防堤,將運用視為抽添,將真氣的薰蒸視為沐浴,將止念視為養火,將制服身心視為野戰,將凝神聚氣視為守城,將忘卻世俗、斷絕雜念視為生殺,將念頭的起始視為玄牝,將念頭的結合視為交結,將回歸本源視為丹成,將轉移神識視為換鼎,將身外有身視為脫胎,將返本還源視為真空,將打破虛空視為終極。因此能夠聚集形成實體,分散變成氣息,來去自如,逍遙自在。”

圖文源於互聯網