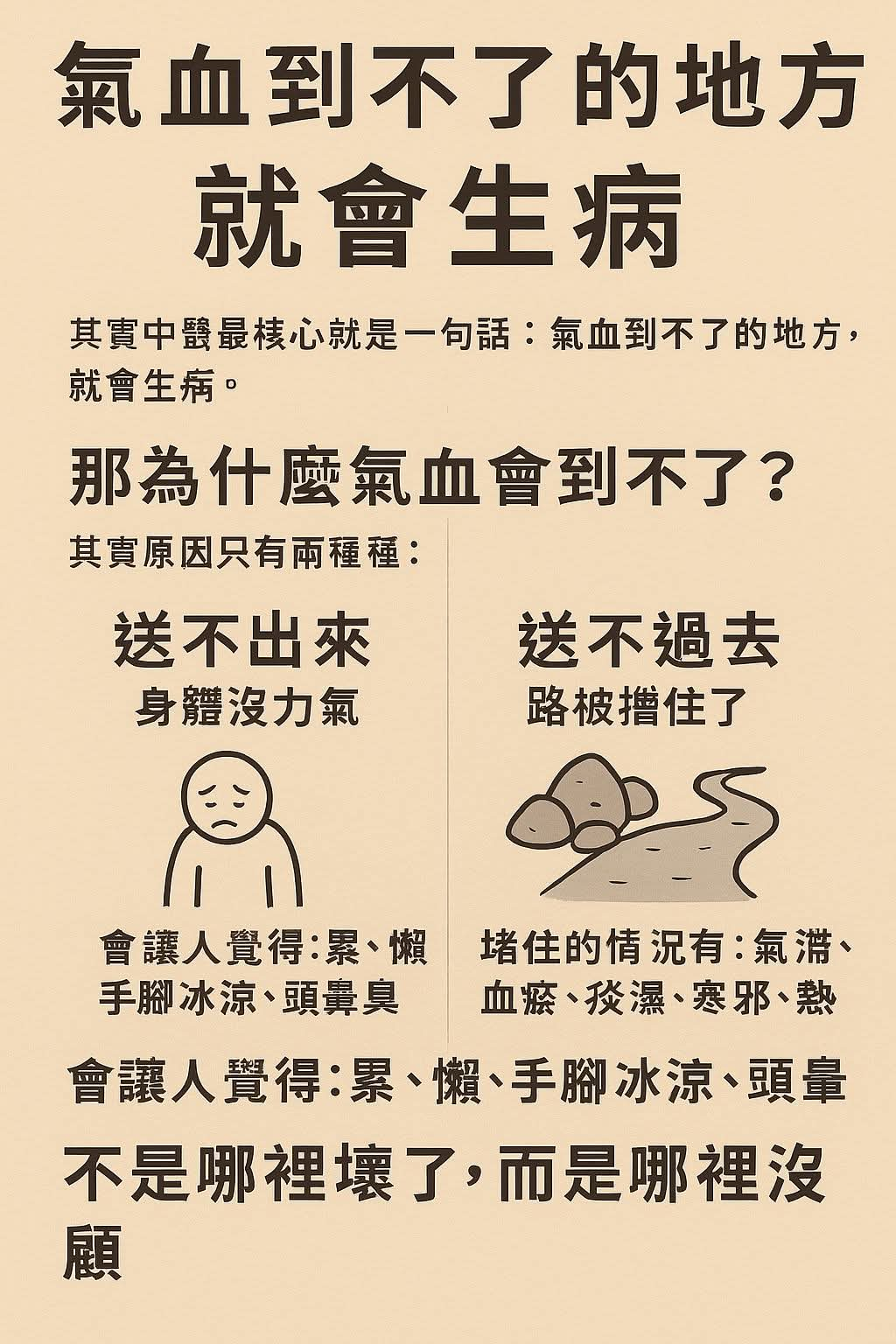

氣血到不了的地方就會生病。(上篇)

很多人問我,中醫這麼複雜,要怎麼學才不會亂?

其實中醫再怎麼深,我簡單舉例一個比較核心的問題:

氣血到不了的地方,就會生病。

我們先撇開陰陽、經絡、五臟六腑,先來理解,為什麼氣血到不了就會生病。

這像什麼?

就像水灌不到田,田會乾;

陽光照不到的地方,植物長不好;

快遞送不到的家,東西永遠收不到。

人體也是一樣。

哪裡的氣血沒有被送到,那裡就會出問題。

氣血到不了的問題,有時是痛、有時是腫、有時是麻、有時是掉髮、變黑、發癢、發炎、長東西、長不出來。

氣血到不了的問題

有時是痛,像是頭痛、胃痛、關節痛、經痛、胸口悶痛;

有時是麻,多見手麻腳麻、半邊麻木、走久了腳底發麻;

有時是掉髮,髮為血之餘,氣血不到頭皮,頭髮自然易斷、易落;

有時是變黑,像黑眼圈、唇色發暗、眼眶或手指關節發黑;

有時是發癢,皮膚局部癢、搔抓不癒、濕疹反覆;

有時是發炎,氣血運行不暢,局部鬱熱上升,紅腫熱痛;

有時是長東西,像痘痘、囊腫、瘤塊、肌瘤、乳頭分泌物;

有時是長不出來,該排的不排、月經來不順、汗出不出、毒素積在體內。

那為什麼氣血會到不了?

其實原因只有兩種,真的只有兩種。

一、送不出來──身體沒力氣送

這種情況不是堵住,是根本沒有力氣,或沒東西可以送。

氣虛——推不動,快遞車沒油了。

血虛——沒內容物,倉庫空了。

會讓人覺得:累、懶、手腳冰、頭暈、心悸、健忘、月經量少,甚至傷口不好、皮膚乾癢。

像這種情況的處理原則是補氣養血,把系統重新開起來。

不只是給它吃的,還要讓它動得起來。

但注意:這種情況如果同時又有「堵住」,那補進去也沒用,會更壓、會更堵。

—

二、送不過去──路被擋住了

有些人不是沒力氣,是路上太多障礙物。

你有氣有血,但送不出去,一樣沒用。

這種「堵住」,這就涉及很多層面的問題了:

因為氣滯:

情緒壓著、悶著、撐著,氣走不動,身體就悶、脹、痛。

常見在胸悶、肋痛、脹氣、經前不舒服、乳房脹痛。

那就需要:疏肝理氣,打開氣機的開關。

—

因為血瘀:

氣推不動,血就堵。或者你原本就有瘀傷、瘤、血塊卡在裡面。

常見症狀:刺痛、有定點的痛、暗紅、瘀青、經血有血塊。

那就需要:活血化瘀,慢慢把淤堵清掉。

—

因為痰濕:

吃太好、動太少、脾太弱,水濕留在體內變成濁氣、痰飲、濕毒。

你會覺得重、脹、脹得不明顯、咳痰、舌苔厚膩、頭昏。

那就需要:健脾化濕、化痰導滯,把路上的爛泥清掉。

—

因為寒邪:

怕冷、吹風、吃冰,寒氣進來讓整個經絡「凍住」。

會痛得很緊、很深、怕碰,手腳冰冷,關節僵硬。

那需要:溫陽散寒,讓身體回暖、讓路打開。

—

因為熱邪:

火氣太大、虛火上升、熬夜、壓力爆炸,氣血亂竄、方向錯了。

常見:口破、痘痘、失眠、便祕、心煩、兩頰熱。

必須:清熱疏導,把火氣引下來,讓氣血歸位。

你看,其實不複雜。

不管是虛(送不出),還是實(送不過),

只要氣血沒送到,身體就會出狀況。

—

這就是中醫在看病的重點——不是哪個臟腑有問題,而是哪裡沒顧到,生病了。

我們做的事也不是「塞更多東西進去」,而是去思考一個很簡單但很重要的問題:「氣血要怎麼回得來?」

必須這樣子去思考,也代表你正走在中醫的路上了。

氣血送不到的地方就會生病(下篇):到底是誰沒在動?

上一篇我們說過:

氣血送不到的地方,就會出問題。

痛、麻、掉髮、長東西、變黑……

不是表面出狀況,而是你身體的「供應系統」出了差錯。

原因就是因為「路被堵住了」那是因為,痰濕,瘀血,氣滯,寒邪,熱邪,造成。

這一篇要說的,是另一個關鍵問題——

氣血無力送出,原因在哪?

為什麼?是因為,氣虛,血虛,陽虛。

我們換個方式,說得更清楚一點:一個快遞,要開車出門送貨,他是有必須的條件,如果一個環節出錯,那麼物品就送不到客戶的手上,如果司機懶,根本不想出門,汽車也沒油,而且車子裡跟本沒貨可送。

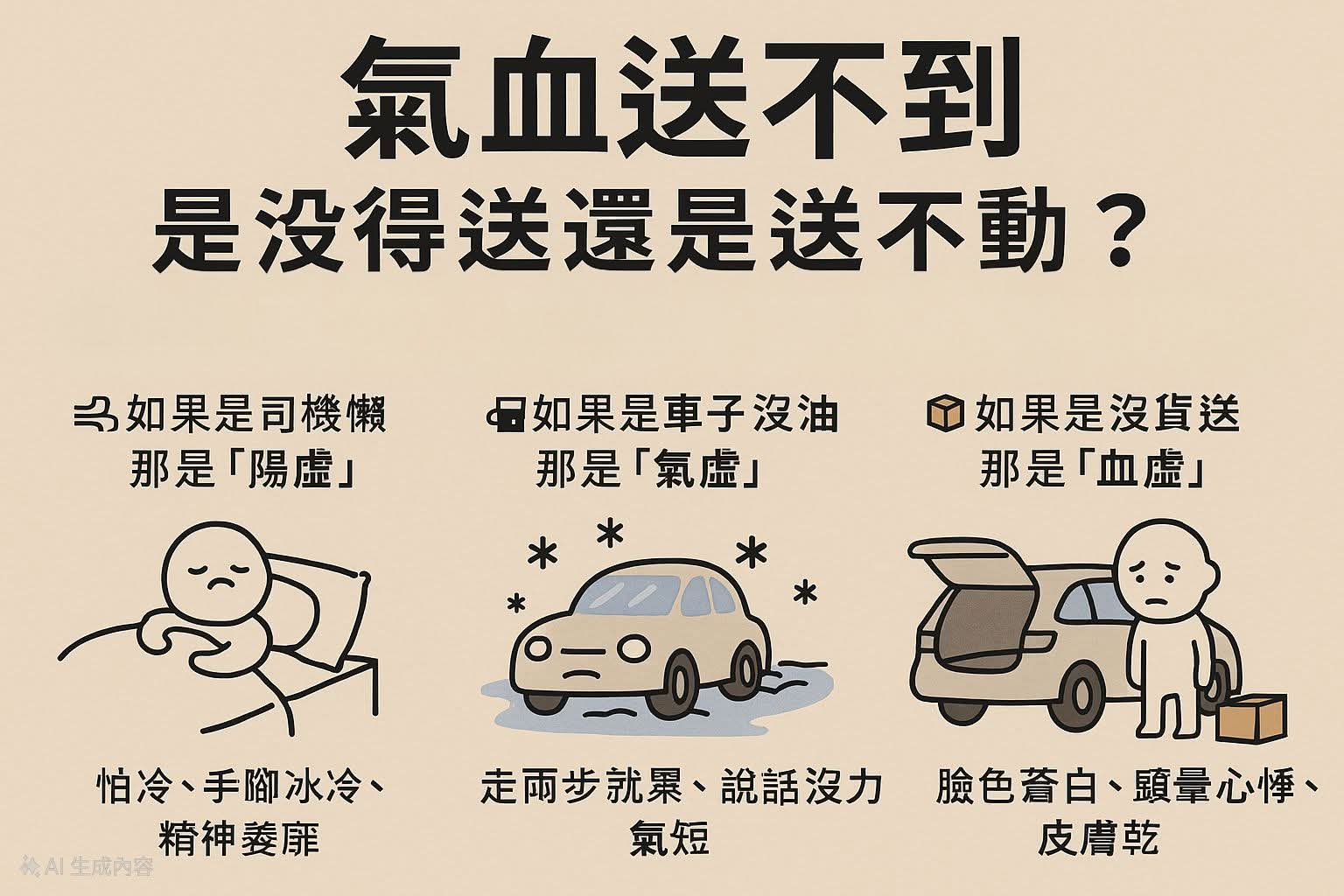

以下為比喻:

如果司機懶、開不了車(陽虛)

如果車沒油、跑不動(氣虛)

如果倉庫沒貨、送不出去(血虛)

來,我們一個一個拆開講。

「氣虛」:就像車子沒油,想跑也跑不動

這種人,身體是想動的,但一動就累,油門踩下去,車卻沒力。

一講話就沒聲音

一早醒來還想睡

一工作就像散架

一站久就頭暈、手腳冰冷

這些,都是氣虛的信號。

氣,是推動力,是快遞車的油。沒氣,就像引擎卡住,整台車空轉。

所以你會發現:

傷口癒合慢

月經量變少

思緒遲鈍、精神差

睡一晚還是累,補眠補不回來

這時候中醫會「補氣」,讓你的車加滿油,重新動起來。

「血虛」:好比倉庫沒貨,送也送不出去

好,就算車子有油、司機上工了,但——

如果倉庫是空的,還是沒東西能送啊!

這就是血虛。

血,是身體的營養、貨物,是支撐你身體的實質內容。

當你發現:

掉髮、皮膚乾、黑眼圈

眼乾、心慌、坐不住、頭暈

睡不著、情緒低落、焦躁不安

臉色蒼白、嘴唇淡淡的

那就是身體「沒內容物」了。

中醫這時會幫你「養血」,讓貨物重新堆滿倉庫。

「陽虛」:就像外面下雪,整個系統冷了,車根本沒發動

再來,如果陽氣虛了,那整個系統就像電池沒電,連開機都開不起來。

陽氣,是熱源,是整套物流系統的「發動引擎」。

沒有它,就算車子加滿油,也點不著火。

你會感覺:

手腳冰冷,下半身特別沒力

胃口不好,容易腹瀉,夜尿多

男生覺得提不起精神,女生經期總晚來

吹到風就頭痛,睡再多還是虛

這時候不是單純補氣補血就能解決,

而是得先把「整個系統加熱」起來。

偏偏很多人這時候還在喝苦茶、清熱保健品,結果火沒清掉,反而讓身體更冷、更虛、更沒動力。

到底是哪一個沒動?還是全壞了?

所以,有人身體送不出氣血,

不是因為沒有路,而是整套物流系統壞了。

1.司機不出門(陽虛)

2.車子沒油(氣虛)

3.倉庫沒貨(血虛)

4.還在下雪(全身冷冰冰)

這種狀況,你光靠「補一樣」,根本沒用。

中醫要先幫你釐清: 你到底是氣虛?血虛?陽虛?還是三樣都虛?

這三者,是互相幫忙的,不能分開處理。

• 只補血,沒氣推,也送不出去

• 只補氣,沒陽氣點火,也動不起來

• 陽氣補太快,血不夠、氣不跟,還會變虛火亂竄。

所以中醫才說「氣為血帥,血為氣母」:

氣推著血走,血養著氣生,兩個是搭檔,不能拆開補。

補對了還不動?那是路被塞住了

最後,在重複一次氣血堵住的原因:

我明明補氣補血了,怎麼還是送不出去?

這時候你就要想想,會不會是「路被堵住了」?

像是:氣滯,痰濕,瘀血,寒邪,熱邪……

把整條路塞滿了,就算司機有精神、車也滿油,也一樣開不出去。

系統有力,還要路通,才能把氣血送到身體每個角落。

最重要的一句話:

你要先搞清楚——

你現在是系統沒力?還是道路阻塞?

因為,這兩種狀況,處理邏輯完全不同,若搞錯方向,只會補不動,或是越補越糟,越補越上火。

希望這樣的比喻說法,能夠讓大家更容易理解,身體裡到底發生了什麼事。