~『當一個人出軌的行為完成以後, 在他的阿賴耶識上就會留下這個行為的種子,這顆種子什麼時候發芽是不定的。』

<Part 1 造了業以後, 就會在阿賴耶識裡播下一個種子 >

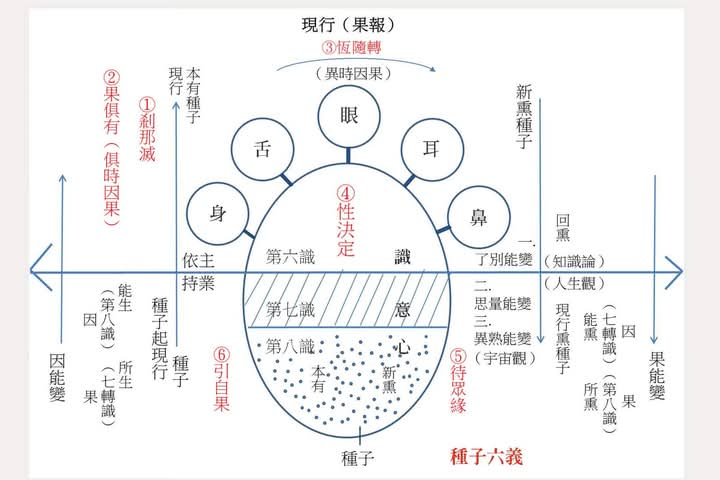

關於因果的解釋, 一切有部和唯識宗有很多不同的觀點, 但在名言諦中比較究竟的,還是唯識宗所闡述的觀點。

他們認為, 每一個人從無始以來到成佛之間, 都有一個心的相續, 此心相續有時候有眼耳鼻舌等五識, 有時候沒有, 但無論它有怎樣不同的分別, 總有一個恆時不滅的存在, 就叫阿賴耶識。造了業以後, 就會在阿賴耶識裡播下一個種子。

還有一個比喻是: 下雪的時候, 如果將墨水倒在雪裡, 雪就變成了墨水的顏色, 雪化之後, 在地上仍可以看到這種顏色。同樣的, 如果以煩惱去造業, 當這個煩惱消失的時候, 這個業就會留在阿賴耶識上。

業(或因)是一種特殊的能力, 就像稻穀的種子, 雖然我們肉眼看不出它能生出稻芽, 但它確實蘊藏著這樣的能力。同樣, 當阿賴耶識上播下一個業的“種子”,經過一段時間, 在因緣成熟後,它就會產生“果”,這個果也叫報應。所以,因(或業)的本性就是阿賴耶識上這種特殊的能力。

當一個人出軌欺騙的行為完成以後, 在他的阿賴耶識上就會留下這個行為的種子,這顆種子什麼時候發芽是不定的。

經書中常用糧食的比喻來說明報應的早晚。糧食蔬菜品種繁多, 它們成熟的早晚也不相同。有些成熟只需要一兩個月, 有些卻需要五六個月甚至更長時間, 這種差異來自於種子本身的不同, 以及地理環境和氣候等因素。

同樣的,經書裡講因的成熟有四種: 一是今生報應。

比如年輕的時候造業, 中老年時得報, 有時甚至更快, 當下就可以看到果報。這是什麼原因呢?某些特殊因緣可以使果迅速出現, 這個很快成熟的業, 來自於它的『對境』和動機, 在《百業經》中就匯集了很多這樣的公案。

『不很快』顯現的果又可分為三種:

一是下一世一定會成熟的果。比如造五無間罪之類的大惡業或大善業, 在下一世一定會報應;

二是雖然肯定有果報, 但成熟期不定, 或許三四代以後, 或許更長時間;

三是也許有果報, 也許沒有果報。從因果不虛的角度來看, 這是什麼原因呢?如果這個因(或業) 的能力很微弱, 當它遇到強大的對治力時, 它的果就不一定發生。前面三種稱為『定業』, 第四種叫作不定業。

業的這四種不同的能力唯有佛是全知的, 其他的普通人乃至具有神通的外道和小乘阿羅漢也不能徹底瞭解。

佛出世時, 印度有許多外道, 他們用神通親眼看到一個一生行善的人, 死後卻去了地獄、做了餓鬼或墮為旁生, 如果因果是真實存在的,那麼為什麼善無善報呢?於是他們認為因果之說完全是騙人的。

一個一生行善的人為什麼會墮落呢?因為, 雖然他今生行善, 沒有造什麼惡業, 但是, 我們並不知道他過去世是怎樣的。也許他今生是行善之人, 他的上一 世和上上一世還是行善之人, 但再往前推就不一定了, 可能在很多世以前他造了惡業。

從三種定業分別來看, 他今生所做善業不屬於現世報應和下一世報應的業, 而是屬於第三種定業, 即它有果報, 但也許在幾千年、幾萬年, 甚至於幾百萬年之後才會發生。

在生生世世當中, 我們有沒有造這種業呢?答案是肯定的。所以, 雖然現在做得很好, 但如果不能清除過去世所造的惡業, 其果報就會一直等著我們, 這種業一旦發生果報, 是沒法回避的, 只有暫時墮下去了。但是今生所做的善業是不是空耗了呢? 當然不是, 它也有果報。如果這個業的能力不是很強、成熟很慢, 就有可能先墮落再上升。

所以,不要說一點正知正見都沒有的人, 就連修證比較不錯的那些外道仙人, 他們在因果知見上都是迷惑的。這是因為因果循環錯綜複雜、貫穿三世, 唯有佛徹底知道前後的一切來龍去脈, 而其他人只能知道中間的一部分。

這些外道仙人通常很有學問, 也有一些世間神通, 他們往往根據自己看到的某些情形, 如某人前世行善, 後世墮落, 便輕下結論, 說因果是不存在的, 並因此著書立說, 迷惑 了很多人,從而漸漸形成一個教派,『斷見』便由此產生了。

『常見』又是怎麼來的呢?有些人雖然有神通, 但看得不是很遠。他們用神通看到自己來自於色界, 在做天人的時候, 梵天、帝釋就存在了, 現在自己死了, 但回頭看去, 帝釋梵天還沒有死。他繼續觀察帝釋梵天是什麼時候生的, 什麼時候會死, 但往前看了幾千年、幾萬年, 發現他們都不會死, 於是便認為他們是永遠不死的;然後又往後推到幾萬年、幾百萬年, 但仍然沒有看到他們是哪一天生的。 這時他就認為, 梵天帝釋以下的眾生才會有生死, 而梵天帝釋是常住不滅的。他們把這個觀點寫進書里, 於是很多人跟著他學, 就又形成了一個教派。外道的『常見和斷見』就是這樣來的。

摘自:《慧灯之光》