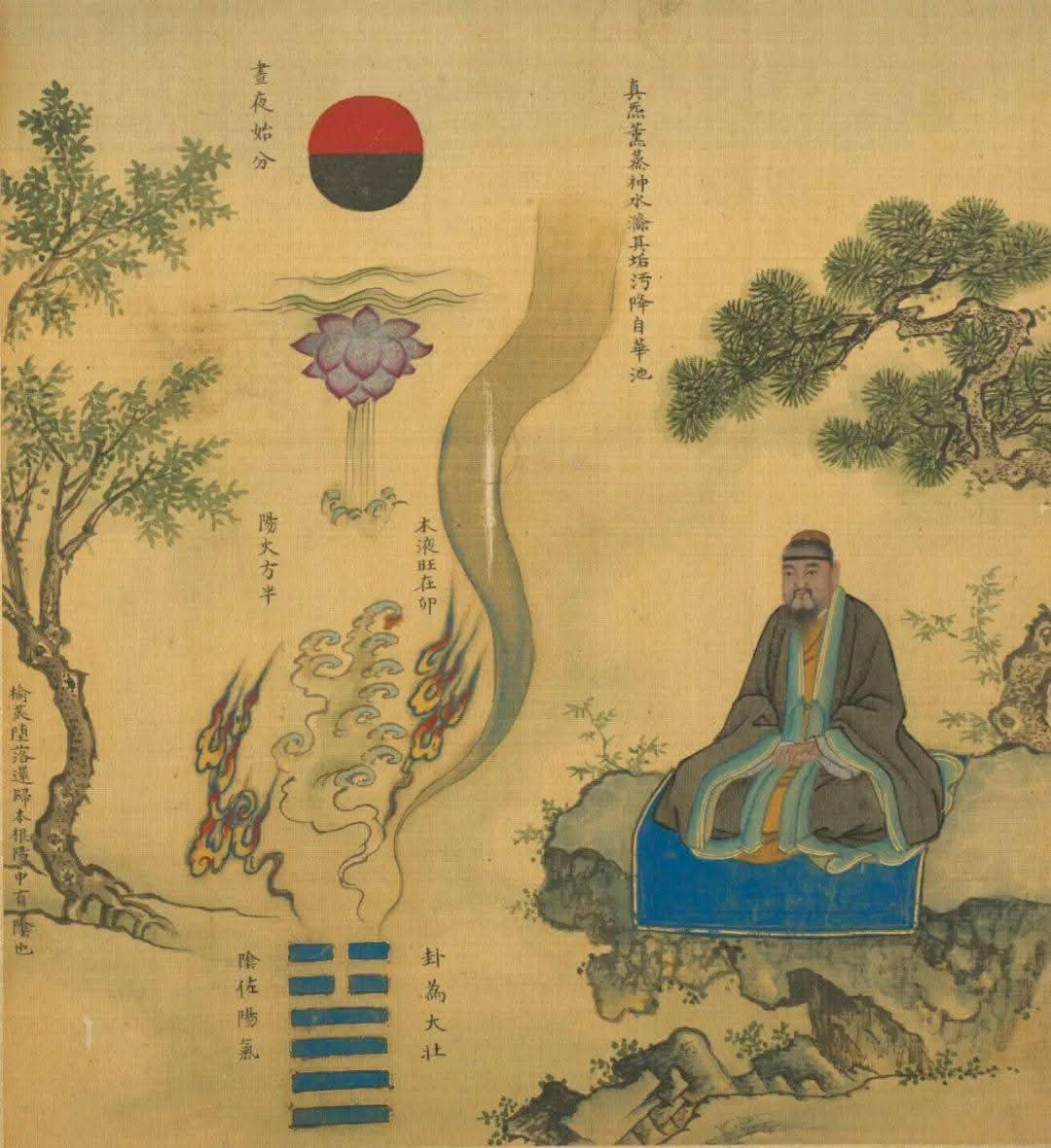

道家四步修煉法,功成可大補先天元炁、通曉世事因果!

內丹術是中華道家文化瑰寶,是中國古人感悟宇宙與人生的智慧結晶。它體現了人類對生命永恆的追求,是一套全方位的人體再造手段。內丹修煉通過一系列的方法來補足人體缺失的精氣神,使人體恢復到疾病全無的健康狀態。

然後更進一步對人的思維意識進行提煉昇華,最終使人證悟大智慧,徹底擺脫各種煩惱,成為一個逍遙于世間的神仙般人物。

這個過程就是煉精化氣、煉氣化神、煉神還虛、煉虛合道四大步。

丹道修煉中的漏盡通在小周天功法時已達到,重返童真之體,天眼通能見天地間一切事物;天耳通能聞十方之聲音,宿命通能曉世事因果,他心通能知別人思想,神境通能推往知來,洞察隱微。

一、築基入手功夫(道術)

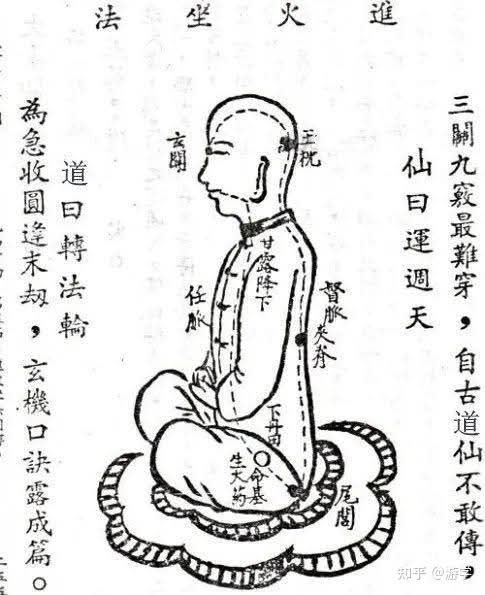

內丹築基階段,主要是補足人體生理機能的虧損,同時初步打通任督和三關的路徑,直至氣通、熱通、全身通,為煉丹運藥作準備。

內丹道術階段,先要入室靜坐,調身、調心、調息,止念守竅,做到松、靜、自然,心息相依,這和丹功師父的要求也大致相同。

精、氣、神是維持人生命的三寶,築基功夫就是要補足三寶,使人精滿、氣足、神旺,達到三全。

精滿現於牙齒,氣足現於聲音,神旺現於雙眼,築基完成後,牙齒健全,聲音洪亮,二目有光,說明人的生命力旺盛,直至寒暑不侵才算陰精牢固,便可修煉內丹。

二、煉精化炁(初關仙術)

初關仙術階段,屬於小周天丹功,小周天又名轉河車,以泥丸宮為鼎,下丹田為爐,行煉精化炁之丹法。

這段丹功以元精為藥物,以氣為動力,以神為主宰,最後將精和氣煉化為炁,便是丹母,元精是無形無質的,和後天自然界的物質不同,屬於先天的機能,它的本源是元炁,二者相互轉化,動為元精,靜為元炁。

人之元炁稟受于父母,生後隱藏在炁穴(下丹田)之中,長到十六歲,兩腎間元炁自然萌動,有暖信至陽關。

內丹家要“逆而成仙”,便留住元精,煉精化炁,行小周天功法,還精補腦。

三、煉炁化神(中關仙術)

煉精化炁的小周天丹功完成後,便經過“入圜”(釋教稱坐關或閉關)的過渡階段,轉入煉炁化神的大周天丹法。

小周天要求精不漏,大周天要求炁不漏,炁比精更易洩漏,因此大周天自始至終強調防危慮險,以免炁散而功敗垂成。

大周天時人體的精氣全化為炁,只剩下神和炁兩個成分,只在中、下二丹田之間運轉,不再循河車之路,使神炁合煉而歸於神,為二歸一的中關仙術。

中關實際上是進一步煉藥的功夫,使神炁凝結,從有為過渡到無為。

四、煉神還虛(上關仙術)

內丹學中認為道即是虛無。丹經中以〇代表虛,宇宙中只有〇是不壞長存的,神歸虛無,就完成了三歸二、二歸一、一還〇的全過程,稱為與道合真了。

煉神還虛為丹功的最高階段,純入性功,約為九年,前三年乳哺陽神,後六年有出神之景。

道家內丹養生術,今多有不習者,或不遇名師,或無暇修習,為了使神秘的道家內丹養生術能服務於當今社會,推出網路直播秘修課程。

不論是治病養生,還是丹道修煉者想突破瓶頸,絕對值得您學習。通過修習,人的生命本源能量得到充電,肉體精神皆能質的飛躍,不僅身心強健,更是智慧提升。

圖文源於互聯網