大年初五,接財神

大年初五,俗稱“破五”,自古有初五送窮、接財神、開市貿易的習俗。清代文人蔡雲有詩曰:“五日財源五日求,一年心願一時酬。提防別處迎神早,隔夜匆匆搶路頭。”詩中生動的描繪了百姓在農曆正月初五日“接五路財神”的喜慶場面,所謂的“搶路頭”,就是人們個個爭早放第一掛鞭炮,以此祈盼能夠獲得財神護佑,新年財源旺盛。

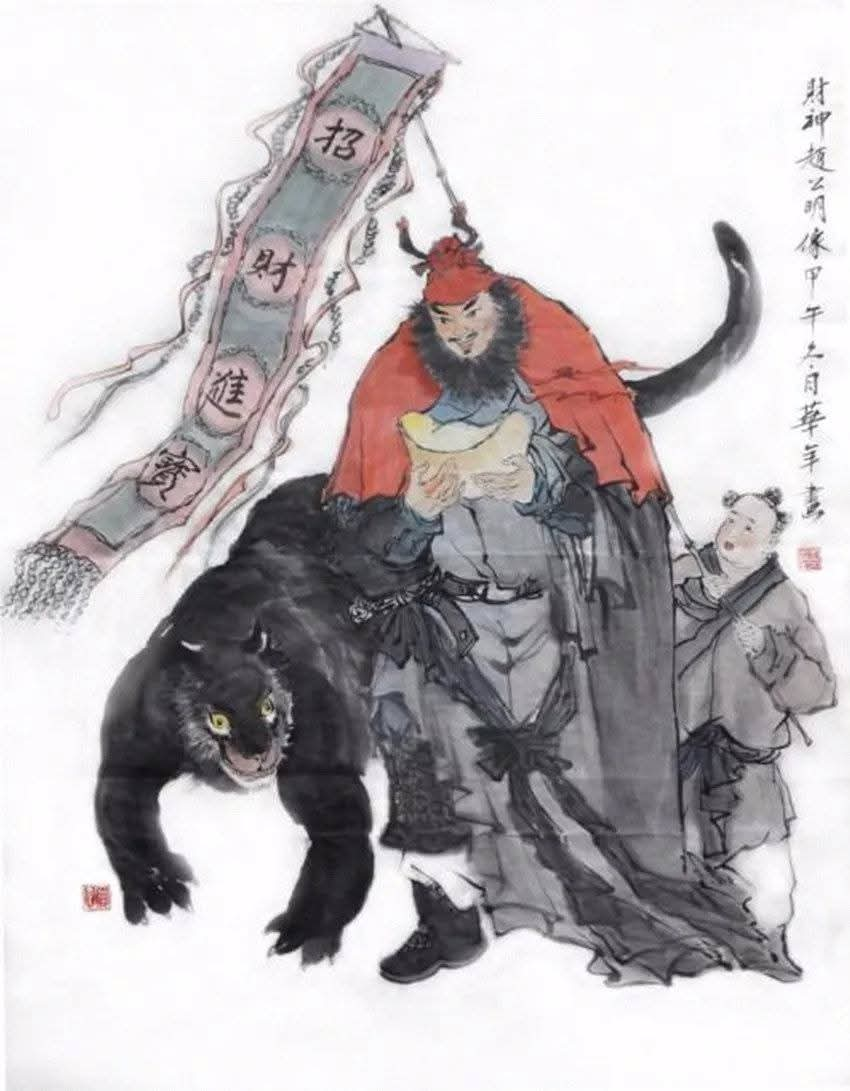

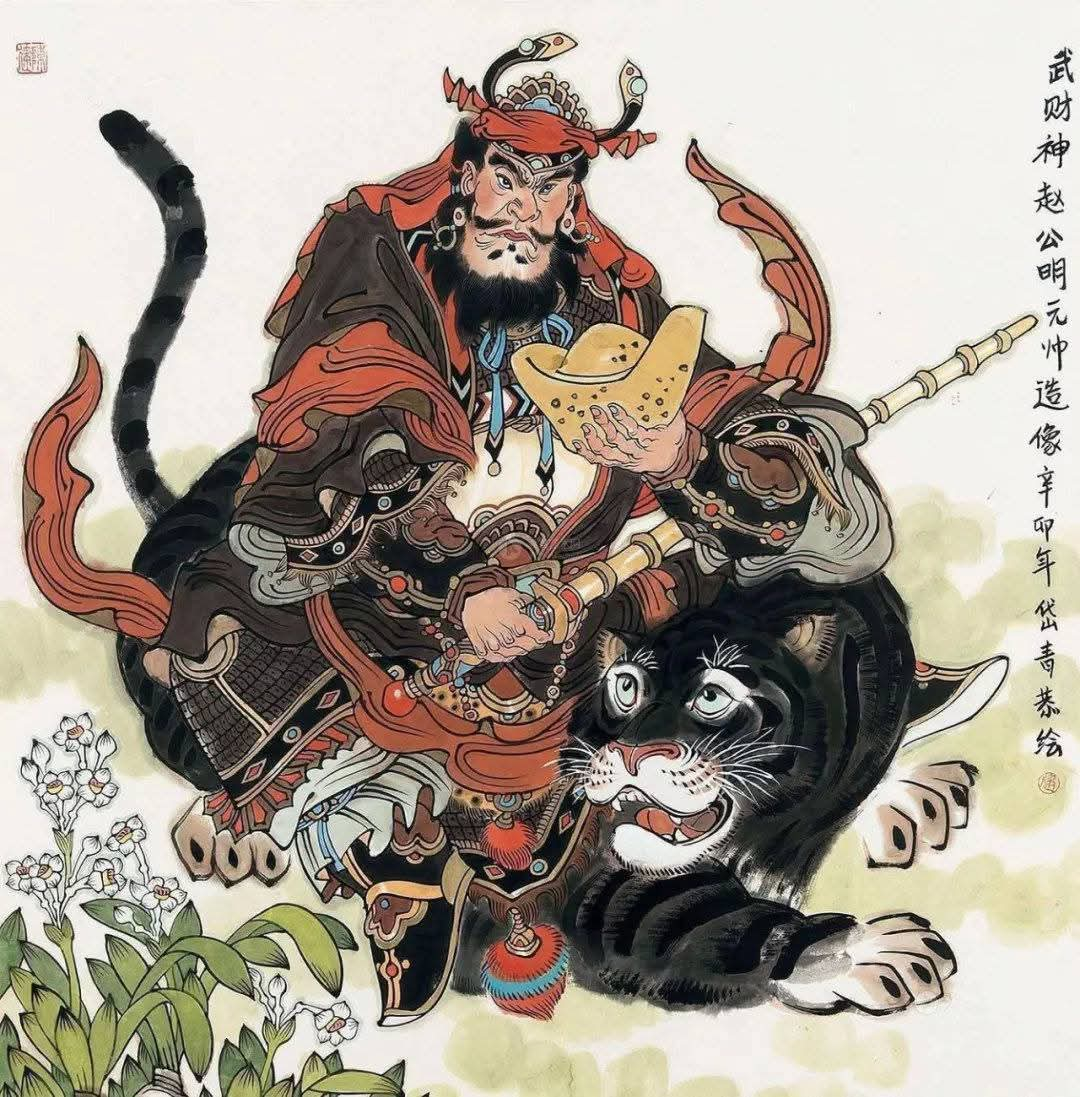

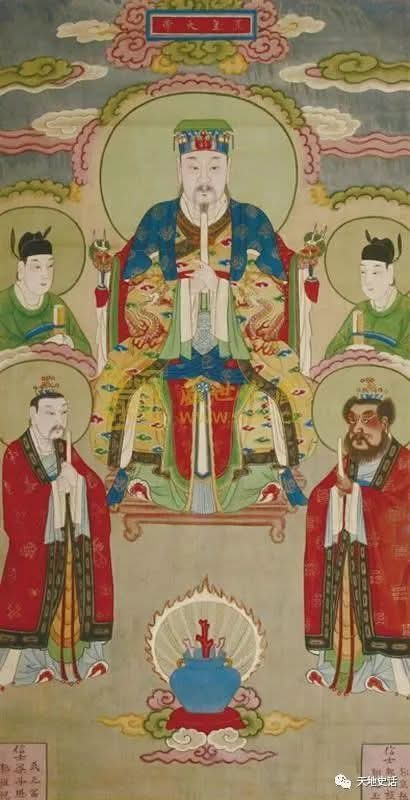

據道經《玄壇趙大元帥財神真經》記載:“於是趙元帥身騎黑虎,手執金鞭,五路財神,依方護衛,各司神只,前後擁護。於甲子年正月初五日,下降凡塵,巡視一過,喟然而歎。乃謂五方五路財神曰,黃金使者所稟,確且實情。以後凡遇歲首,正月初五日,汝各按方位查察,詳為且報,記錄善惡以憑賞罰。五路財神再拜稽首,奉命惟謹。“

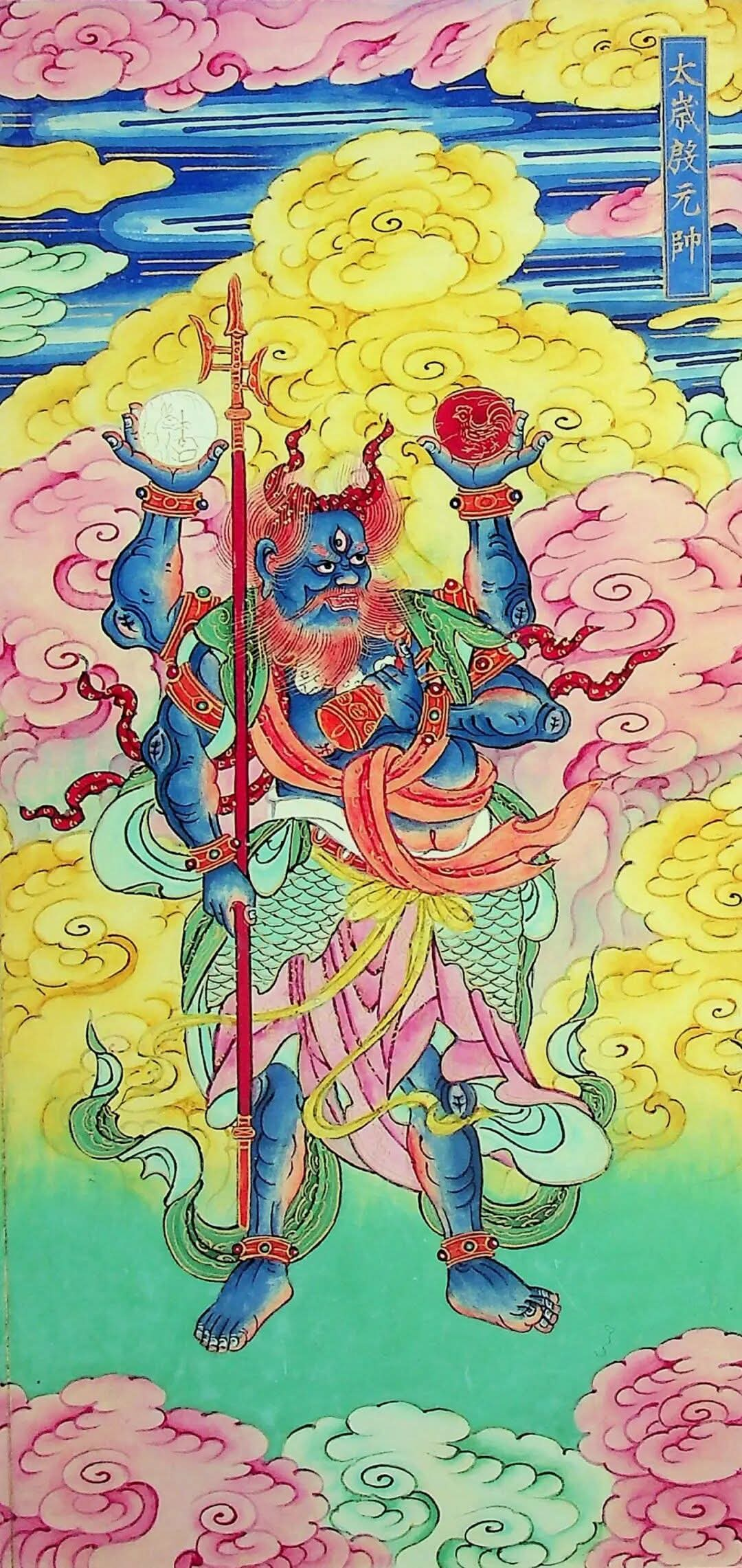

經中所載正月初五日武財神趙公明元帥率領五路財神下降人間考察百姓善惡功過以定一年之福祿財源。故而道教宮觀皆於正月初五日上午舉行“接五路財神法會”,迎接財神真君臨壇考校善惡以憑賞罰。

據道經《玄壇趙大元帥財神真經》記載:“趙元帥即說利益曰:若有眾生,或因前因而富,或以今修而富,或享其祖先之成。若能一心向善。憂天下之憂,濟人利物,我即勅命,東路財神青金使者、南路財神赤金使者、中路財神黃金使者、西路財神白金使者、北路財神烏金使者各按所轄之方,統帥當方土地,帶領運寶郎君,送財童子,以時在寶庫之中輸送財寶,使其財恒充足。”

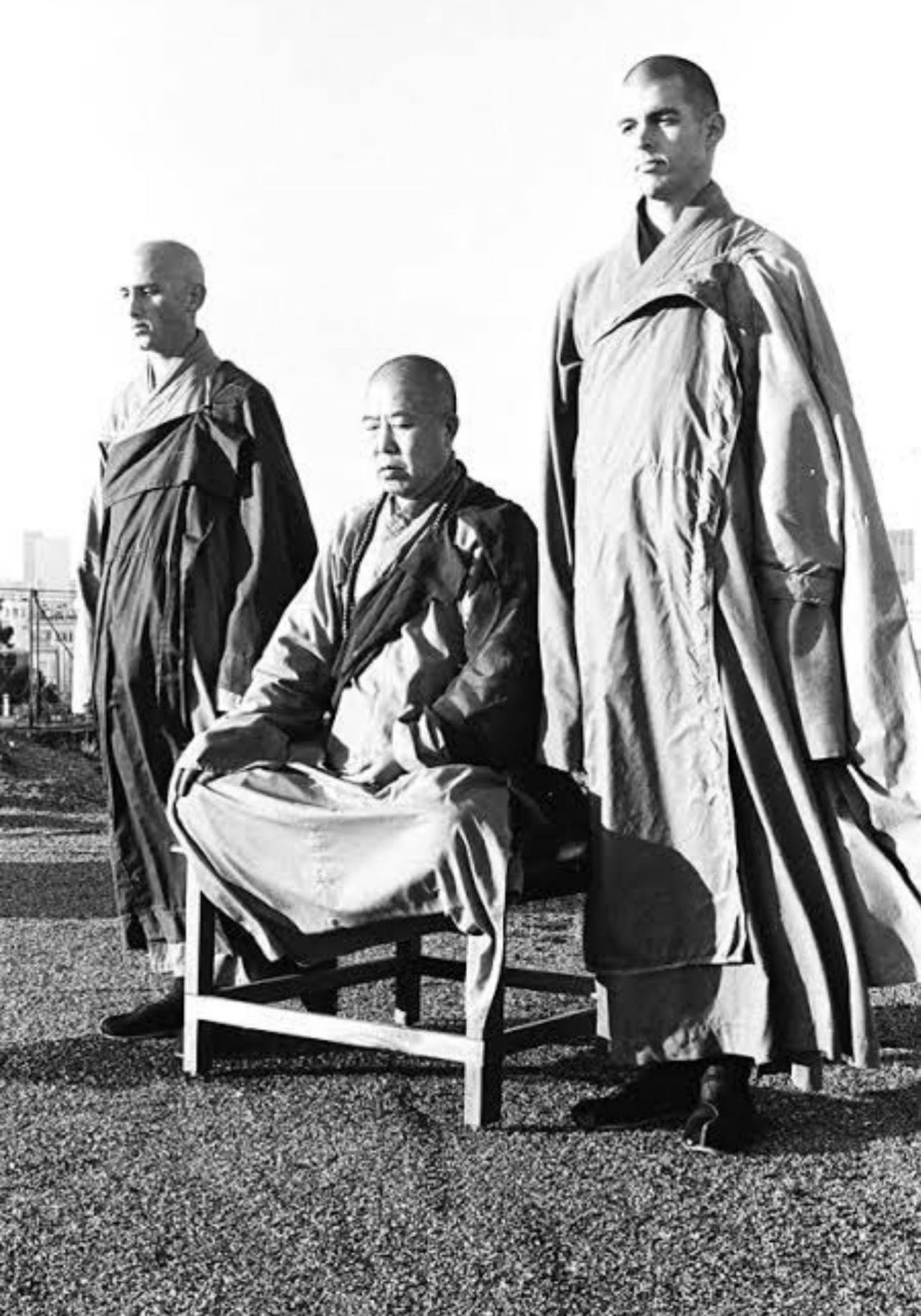

道教宮觀每逢正月初五,都會舉行接財神法會,法會由全真撥職或正一受籙過的高功法師主持,通過莊嚴的法事科儀迎接五路財神真君降駕。信眾可通過上香供燈隨壇升疏上表的方式參與接財神法會。

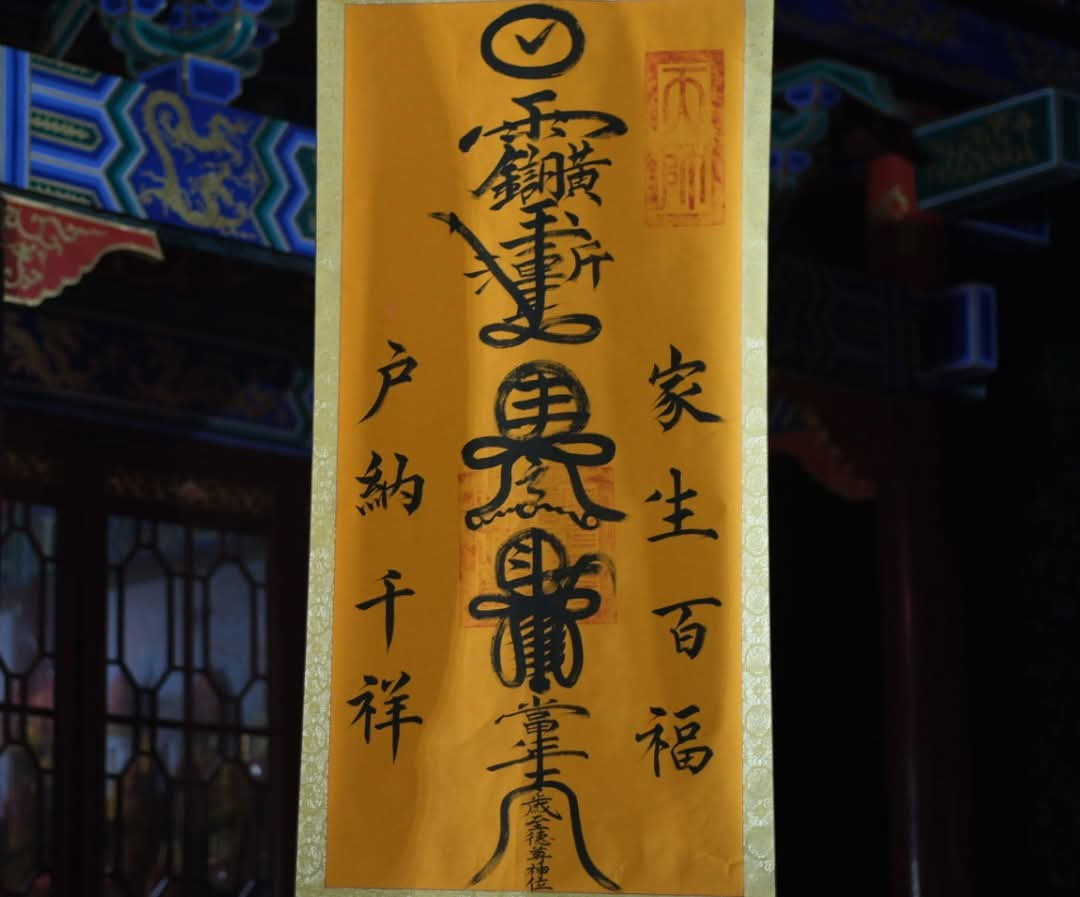

不能親到道觀的信眾,可于初五的子時開始迎接五路財神,家中有財神者,則供奉財神,如無財神,則需裁黃紙一張,上書正一福祿財神真君神位,準備真香三柱,預備幹鮮果品,葷素菜肴。依次供奉水茶酒各三杯,每次供奉,三拜九叩,默念弟子xxx闔家人等,恭迎正一福祿財神真君。供奉完畢,祝禱神前,虔誠諷誦財神寶誥以迎接財神真君,並許下來年願望,並祈求財神財運亨通,廣納善財。待等真香焚盡,所書牌位會同金銀元寶,同化,今日遇人,多言恭喜發財,萬事亨通。

財神寶誥:

玄壇寶誥 至心皈命禮 。

位列玄壇,金輪如意。黑虎吼時,天下妖魔皆喪膽。金鞭起處,世間邪魅悉潛形。受命玉帝,管理財源。統帥雷部,號令瘟火。賞善罰惡,至公至正。大悲大願,巡查壇院。 玄壇趙天君,掌理天下財源。 督財府中大元帥,玄化財神天尊。

財帛星君寶誥 志心皈命禮

金星下凡,為官清廉愛民。隱居修行,成仙五松山下。降伏水妖,為民除害。陰陽兩界都為神,保佑吉祥並如意。職掌天下金銀財帛,統管世間一切財寶。校籍世上之人,錢財多寡。主宰千家萬戶,富有貧窮。招財進寶,都天致富。賜福世人,所求如願。大悲大願,大聖大慈。福善平施,司財之神。增福相公,財帛星君。

五路財神寳誥 至心皈命禮。

芳徽著於紫霞,功德垂于金碑。一生清廉,積德最厚。終身正直,累仁甚深。見利思義,堪為萬世主宰。不貪為寳,宜享千秋芳馨。大悲大願,至公志仁。總司天下財源,無量增福益祿。 五方五路財神大真君。