農曆三月廿三日,天后媽祖聖誕

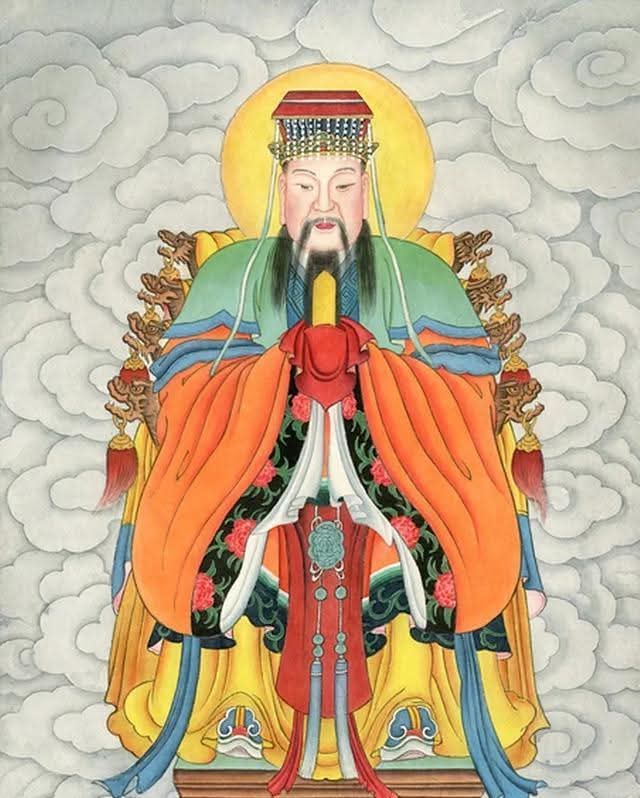

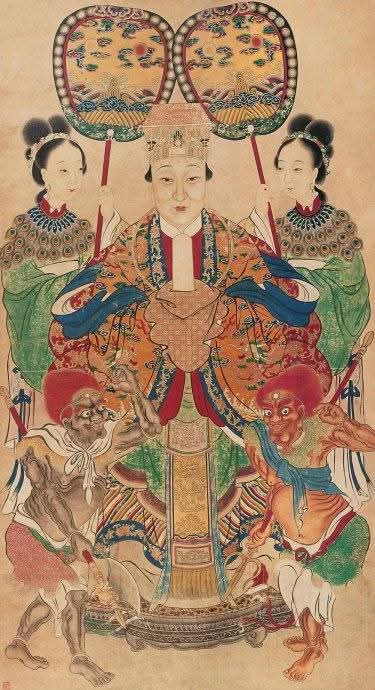

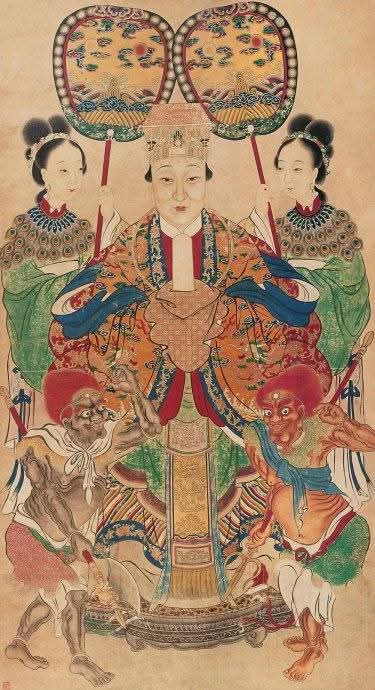

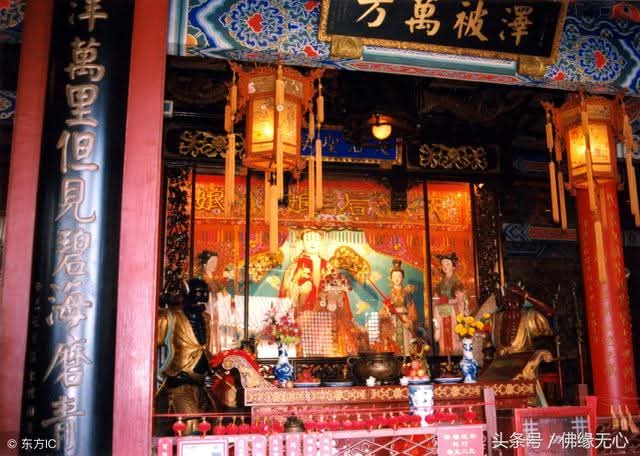

天后娘娘,又稱「天后聖母 」、「媽祖 」、「娘媽」等,是守護漁民 和航海者的神 祇。農曆三月廿三日天后誕,相傳天后保佑他們海上平安,所以天后是香港及南中國沿岸省份常見供奉的神祇。因此每年的天后寶誕都有很多善男信女匯集到各個天后廟慶祝。

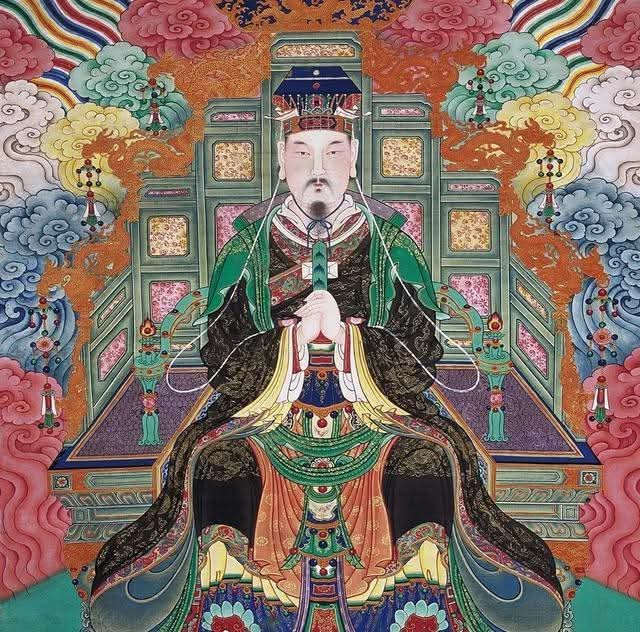

天后是福建莆田湄洲嶼人,出生於北宋太祖建隆元年三月廿三日。父親林惟慤 , 是負責沿海治安的官員。據說天后出生時,天空布滿彩雲,紅光滿室,香氣四溢;自出生到滿月,不哭不啼,因此取名默,後來人稱為林默娘。

相傳天后小時候天資聰穎,長大後,有預測天氣變化的異能,救了不少出海的漁民。二十九歲時登上福建湄州一個山峰,自此便不見蹤影,有說是羽化登仙 。 鄉民以為神象,因此立祠奉祀。

據《歷代神仙通鑒》記載,北宋宣和(1119-1126年)年間,路允迪受命出使高麗(今朝鮮),途中遇大風暴,諸船皆溺,只有路允迪的船上有一神女降于桅杆上,飄流了二千多裡,停靠在一小島上。路允迪平安歸朝後,稟告朝廷,皇帝十分高興,御賜“順濟”廟額,封媽祖為“崇福靈惠昭應夫人”。

又據《莆田縣誌》記載,紹興已某,江口海寇猖獗,神駕風一掃而去。其年疫,神降于白湖,去潮數尺許,掘飲湧泉,飲者輒愈。再據明代學者洪邁著《夷堅支志》曰:“興化軍境內,地名海口,舊有林夫人廟,莫知何年所立,室宇不甚廣大,而靈異素著。境內賈客入海,必致禱祠下,求杯,祈陰護,乃敢行。”元代因要將大批糧食從南方運往北方,故而開闢了海運和漕運。每次起航前,官家都必須到媽祖廟中占卜吉祥後才能啟航。至元(1264-1295年)十五年(1279年),元世祖制封泉州神女號“護國明著靈惠協正善慶顯濟天妃”,各地普遍修建天妃廟,歲時祭祀。

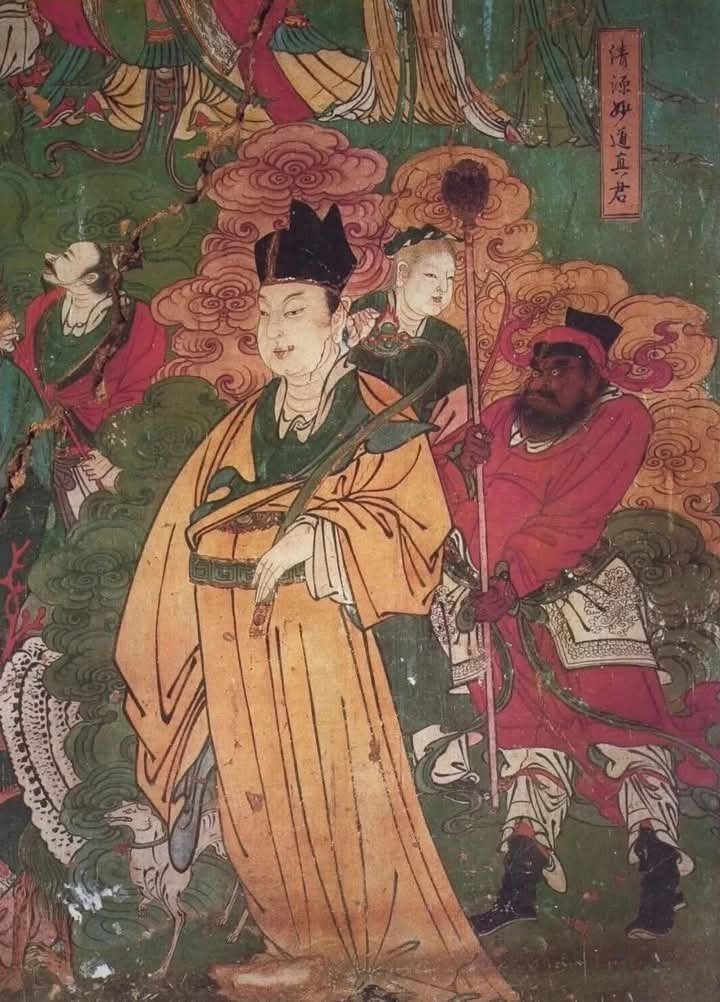

明朝時,天妃信仰更為盛行,據《莆田縣誌》記載。據說鄭和下西洋,涉淪溟十萬餘裡,鄭成功渡海收復臺灣,都曾得到天妃廟女神的佑助。由此,天妃信仰自福建泉州漳州傳入臺灣,並在臺灣得到了廣泛的傳播。明莊烈帝(崇禎)特封之為“天仙聖母青靈普化碧霞元君”。又加封為“靜賢昔化慈應碧霞元君”。清康熙二十九年(1689年),因顯聖助舟師南征獲勝,被昭封為“昭靈顯應仁慈天后”,因此天妃廟又稱“天后宮”。

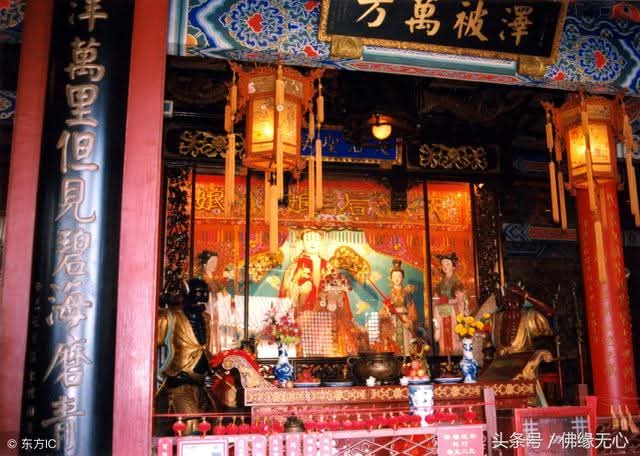

在香港,天后誕一般慶祝程序由天后誕的前夕開始,在傍晚開始還神、還花炮;子時過後各村村代表會在天后廟上頭注香、拜神,然後有一些儀式如『喊禮』、『讀祝文』等。在天后誕正日,各花炮會龍獅隊與表演團體於天后廟前集合。當慶祝表演完畢後,龍獅隊會繼續前往天后廟參神。最後,舉行隆重的抽炮儀式。

香港至今最少有40座天后廟,當中最古老的就是建於公元1266年的天后廟有西貢佛堂門的佛堂門大廟。每年的天后誕會有多至5萬名信眾參拜,有的賀誕者會於帆船和駁船上掛滿色彩繽紛的旗幟。元朗的大樹下天后廟也是很著名的,每年元朗的漁民團體、體育會、宗親會等會派出飄色、樂手和其他表演者參加會景巡遊至天后廟。

在天后誕慶典眾多的傳統活動中,「抽花炮」可算是最有特色。香港掌故家蕭國健博士表示,一般花炮共設三十座,當中「第三炮」除了象徵「丁財兩旺」,還據說是最靈驗的一個,故有「炮王」稱號。另外,據說以往曾有兩名村代表同時搶到「第一炮」,後來為了平息風波,特設「第一壹炮」作為抽用,而「第一炮」則為鎮壇副炮。

天后誕時,村民除了舞龍舞獅、朝拜天后、出會、巡遊外,還舉行盛大的盆菜宴。盆菜是香港獨特的傳統菜式。傳統盆菜以木盆盛載,材料則一層疊一層的排放。不過,為了能吃到熱騰騰的盆菜,現今盛載的器皿都以銅盆及梓盆代替笨重的木盆。

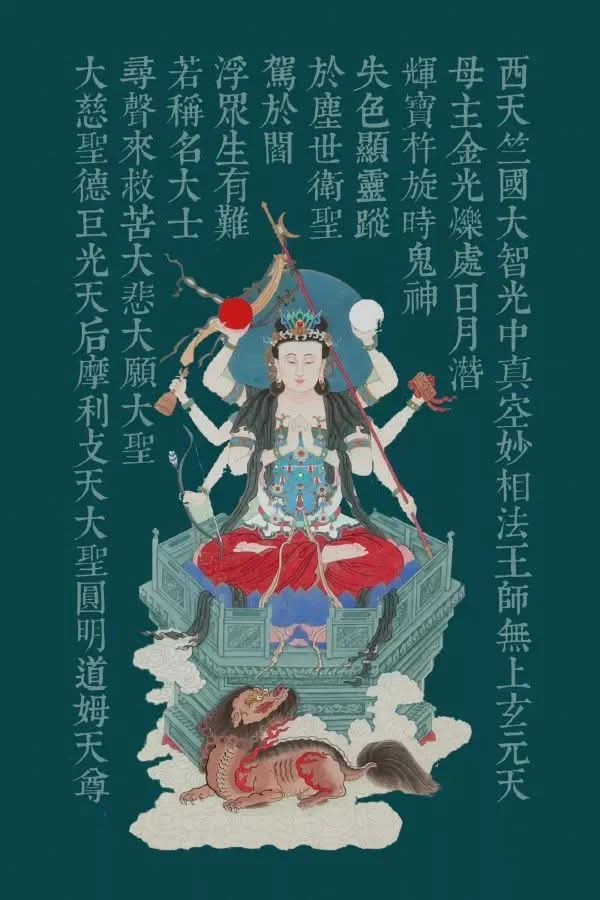

媽祖寶誥三首

志心皈命禮

母儀配地,聖德參天。通玄靈體,默靜神仙。閩省威靈赫赫,湄州惠澤綿綿。陽神每顯,救世垂憐。比比振彝倫之化,悠悠效道學之玄。抱慈悲扶危濟困,施側隱廣度善緣。聖德在水,妙法大幹。至貞至節,無袒無偏。尋聲救苦救難,隨心消禍消愆。大悲大願,大聖大慈。玉封天后,天上聖母元君。

志心皈命禮

普陀勝境,興化湄州。聖德參天,國家忠孝無雙女;母恩配地,閩省功名第一人。靈應威德,非常孝感。傳古聖之道統,學先祖之慈仁。神通廣大,救厄而平波息浪;惠心庇民,扶危而起死回生。大慈大悲,救苦救難。護國庇民,明著妙靈昭應,弘仁普濟天妃,天上聖母,太極元君。

志心皈命禮。

坤輿合撰。嵩嶽鐘靈。降生於兜率仙宮。正位乃泉源水府。噓風吸雨。統制江海淮河。風平浪靜。護國庇民。消災度劫。治疾救苦。修證妙果。湄嶼生輝。大悲大願。大孝大仁。勒封。護國保民。天上聖母。明著妙靈昭應。宏仁普濟太極元君。

天上聖母寶誥三首

志心皈命禮

莆田福主 昭烈上宮 飄飄玉體 閃閃金袍 慈蓮開賢於九州 祥雲布澤于四海 護國君王 庇民黎庶 救難除病 滅災消劫 德配天地 蔭貫乾坤 無極聖眾 孚感慧光 護國庇民 大慈大悲 天后元君 救苦救難天尊

志心皈命禮

聖德參天 國家忠孝無雙女 母恩配地閩省功名第一人 通賢靈體 默靜仙真 傳古聖之道統 學先祖之慈仁 救苦救難 愛國愛民 大慈大悲 至節至貞 敕封天上聖母玉封天后尊神

志心皈命禮

浦沱勝境 興化湄州 靈應威德 非常孝感 神通廣大 救厄而平波息浪 扶危而起死回生 大慈大悲 救苦救難 敕封護國庇民明著妙靈昭應弘仁普濟天妃

◎免責聲明:部分內容、圖片源自網路,若有侵權請及時聯繫我們刪除處理。