道教的“三乘法門”

《道門大論》有云:“三洞者,洞言通也。通玄達妙,其統有三,故雲三洞。”,“洞”之意為通,具通透、通玄達妙之蘊。道教經典分洞真、洞玄、洞神三部,合稱“三洞” ,言其通玄達妙且統合為三,故而得名。三洞之中,洞神為小乘,洞玄屬中乘,洞真為最上乘。但需明確,三洞不可割裂看待,所謂小、中、大乘,僅為修道進程與階梯的標識。若能三洞皆通達,便稱之“大洞”。

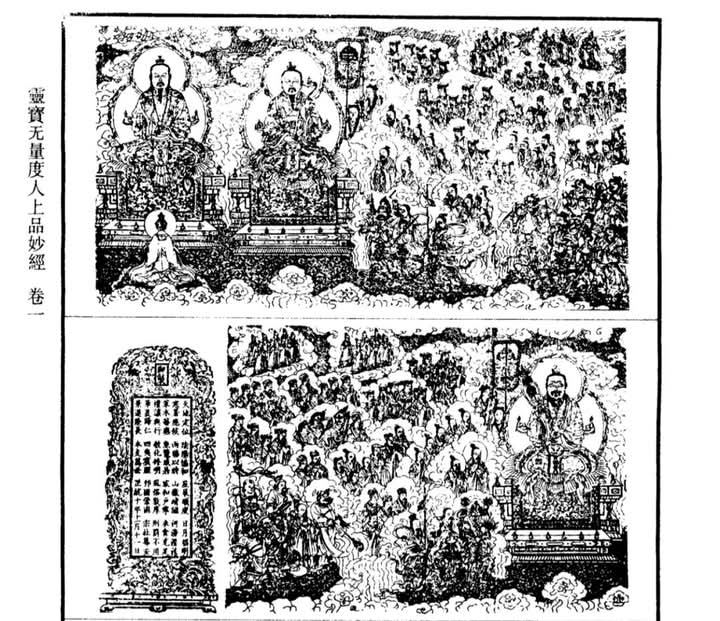

簡言之,三洞真經乃三清三境三寶天尊親自宣示的道經,為大道綱領、入道門徑。因此,道教弟子必須尊崇其無上神聖與權威。自宇宙開闢以來,道教便以天尊說法度人為根本,天尊所說之法記錄下來即為三洞真經。 三洞真經是道教徒的根本圭臬,道教弟子唯有一心不亂地奉持此無上經典,並竭誠履行其中善教,才可能從根本上把握大道真諦,進而獲得相應宗教境界。

三洞真經之經題與根源

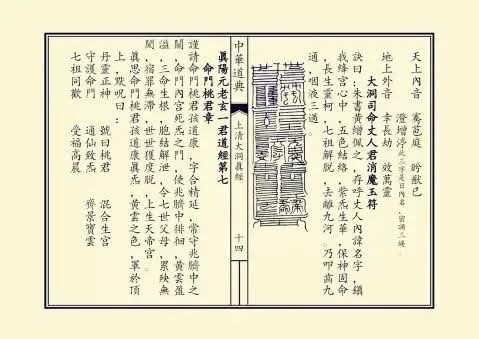

關於三洞真經的經題目,《洞神》稱洞神三皇,《洞玄》稱洞玄靈寶,《洞真》則雜題諸名,或以教垂文,或以色聲著體,皆是難以思量知曉其用,故而隨方立名。 在道教經典的傳承脈絡中,《洞真法》中記載天寶君住玉清境,《洞玄法》言靈寶君住上清境,《洞神法》稱神寶君住太清境,此即三清妙境,為三洞之根源、三寶之所立。三洞以道氣為元,本同道氣,道氣唯一,只是應用時分而為三,皆為誘導世俗之人修仙、從凡夫證得仙道而設。因其循序漸進、層次有別,故而有此三名。

三洞真經的傳承脈絡

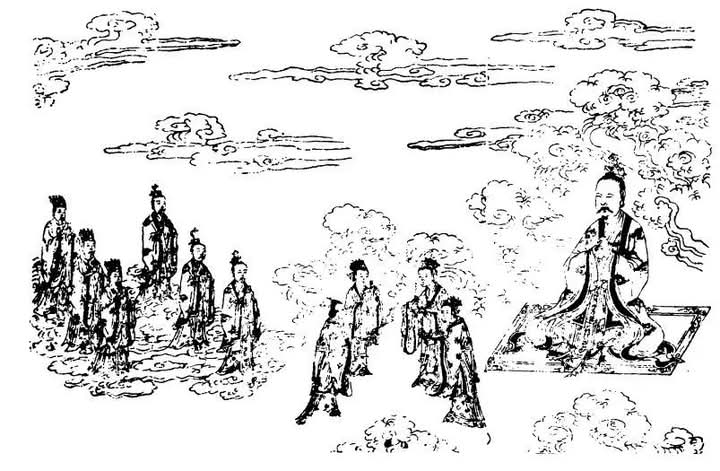

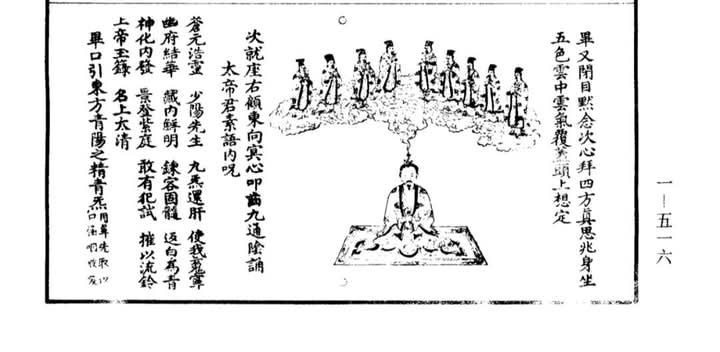

《玉緯》記載:《洞真》為天寶君所出。又有說法稱,元始高上玉帝出《上清洞真之經》三百卷、《玉訣》九千篇、《符圖》七千章,秘藏於九天之上的大有之宮。後傳玉文予上相青童君,封于玉華宮。元景元年,又封一通於西城山中。太帝君命榑桑太帝暘谷神王出《獨立之訣》三十卷、《上經》三百卷行於世。襄城小童授軒轅黃帝《七元六紀飛步天綱》之經。

漢元封元年,西王母、上元夫人同授漢武帝《靈飛六甲上清十二事》。太元真人茅盈受西城王君所傳玉佩金璫纏璿之經。玄洲上卿蘇林真人受涓子所傳“三一”之法。真人王褒于漢平帝時,得西城王君所傳上清寶經三十一卷,晉成帝時於汲郡傳與南嶽魏夫人。魏夫人之子傳于茅山楊羲,楊羲傳許邁,許邁又師從南海太守鮑靚,受上清諸經。

《玉緯》亦雲:洞玄是靈寶君所出,由高上大聖所傳。元始天王曾告西王母:太素紫微宮中,有金格玉書靈寶文,真文篇目十二部妙經,合三十六帙。《四極盟科》記載:洞玄經萬劫一出,今封一通于勞盛山。往昔黃帝於峨嵋山拜詣天真皇人,請教靈寶五芽之經;又於青城山拜詣甯封真君,受靈寶龍蹻之經。九天真王降於牧德之台,授帝嚳靈寶天文,帝嚳踐行後得道,遂將其封秘於鍾山。夏禹于陽明洞天感通太上,太上命繡衣使者降授靈寶五符以治理水患、檄召萬神,夏禹後來得道成為太極紫庭真人,並演寫出大、小劫經,中山神咒,八威召龍等經,現今這些經典仍行於世。

當時太極真人徐來勒,與三真人于己卯年正月降臨天臺山,傳《靈寶經》予葛玄。葛玄傳鄭思遠,鄭思遠將靈寶及三洞諸經交付葛玄從弟少傳奚,少傳奚傳予其子護軍悌,護軍悌傳予其子洪,洪即抱樸子。抱朴子又于馬跡山拜詣鄭思遠,告盟奉受經典。抱朴子于晉建元二年三月三日在羅浮山將經典交付弟子安海君、望世等。其從孫巢甫于晉隆安元年傳道士任延慶、徐靈期,此後洞玄經遂行於世。如今所傳者,即黃帝、帝嚳、禹、葛玄所受之經。

《玉緯》還提到:洞神經是神寶君所出,由西靈真人所傳。此文在小有之天的玉府之中。《序目》曰:《小有三皇文》本出《大有》,皆為上古三皇所授之書,亦有諸仙人所授,藏於名山。昔日黃帝東到青丘,路過風山,遇見紫府真人,受《三皇內文》。黃盧子、西嶽公皆受禁虎豹之術,真人介象受乘虎之符,《八威使者受策虎豹文》。

鮑靚于晉惠帝永康年中,在嵩山劉君石室清齋思道,忽然有刻石《三皇天文》出於石壁,鮑靚以絹四百尺告玄而受,後授葛洪。壺公授費長房,亦有洞神之文。石室所得與今《三皇文》略有差異。陸修靜先生得之,傳孫游岳,孫游岳傳陶隱居。其中天中十二部經,尚未完全出世。現今所傳者是黃帝、黃盧子、西嶽公、鮑靚、抱樸子所授者。

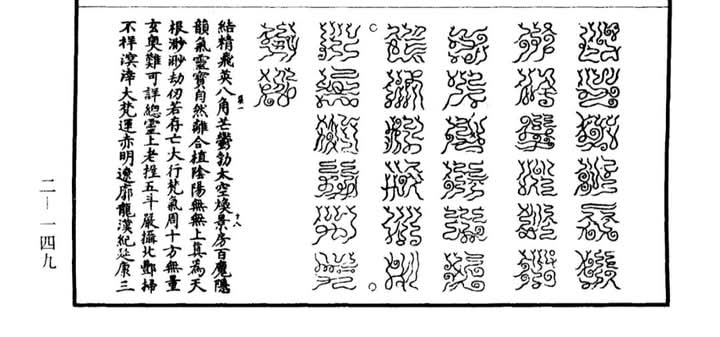

三洞真經既已降世,便有大、小、中乘,初、中、後法三種分別,以此教化世間。三洞實為一乘之妙旨、三景之玄言,若能了達則可登上聖之位,若能曉悟則可陟升高真之境。其龍章鳳篆,彰顯至理之良詮;玉簡金書,引導還元之要術。

故《玉經隱注》雲:“三洞經符,道之綱紀;太虛之玄宗,上真之首經矣。”三洞真經在道教中具有至高無上的地位,是道教信仰與修行的核心所在,其傳承脈絡承載著歷代高真大德對道的體悟與弘揚,對於後世道教弟子探尋大道、修行證真有著不可估量的價值 。

圖文源於互聯網