南華祖師說要“心齋”,我們的心如何去做“吃素”的工作呢?

莊子《南華真經·人間世》中記載了一個故事:衛國國君是一個獨斷專橫的人,顏回希望能夠勸說他成為一位仁君,便向他的老師孔子請教能夠遊說衛國國君的辦法,孔子先問顏回自己打算怎麼做,顏回說要持齋。孔子搖頭,指出人們常說的齋,屬於祭祀時的用齋,並非真正意義上在齋戒。

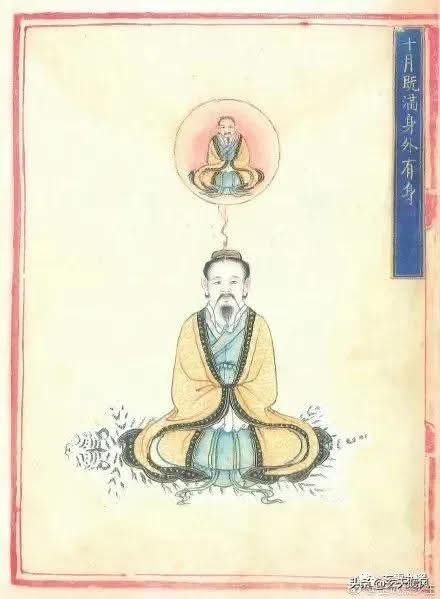

一個真正的合道者,是可以做到心齋的。顏回追問什麼叫心齋,孔子回答說:“若一志,無聽之以耳而聽之以心;無聽之以心而聽之以氣。聽止於耳,心止于符。氣也者,虛而待物者也。唯道集虛。虛者,心齋也。”

有一種觀點認為,心齋所修行的是一種洞明虛空的心境,超越了對功名利祿、善惡美醜的追求,素齋是身體對諸多欲望的生理抵抗,心齋則是對諸多欲望的心理和精神上的抵抗。

普通人是具有求多、求大的欲求的,而道教修行則是要求少和寡,在道教的心性學中認為,道不欲雜,雜則多,多則擾,擾則憂,憂而不救,意思是說,人們會因為心上升起的種種多而繁雜的欲望,進而帶來無限的煩擾,如果煩擾不能解決,就會陷入危險的境地而無法獲得拯救。

宋·蘇軾《泛舟城南會者五人分韻賦詩得人皆苦炎字》之二中寫道:“苦熱誠知處處皆,何當危坐學心齋。”

由此可見,心齋不是我們簡單地去理解成為一種精神的追求,而是要正襟危坐去修持的法門。

從孔子的這段回答中,其實可以逆推出“心齋”的概念和實現的途徑,孔子提出,心齋是虛,虛是合道的表現狀態,這裡說的虛,當是心中所虛,以應待萬物。

晉·郭象注解說:“虛其心,則至道集於懷也。”只要能做到虛心,則可以把至道攬在懷中,做到心虛的法門,則在於“聽之以氣”,這句話,正是理解“心齋”的真正難點。

我們逐句來分析:

第一,祖師提到“若一志”。

“若”是你的意思,這裡是孔子在對顏回說話,指出:你要能夠保持一個思想、一個念頭,心思要轉移,不要有許多的雜念來打擾到自己心神,如果雜念始終存在,心中就是充滿了各種念頭思想的,就做不到虛。

所以,虛的第一步,用“一志”清除多餘的雜念,最後留下清靜一念。

第二,“無聽之以耳,而聽之以心”,“無”是不要的意思。待做到了清靜一念的功夫後,就要轉向於“聽”的功夫,毫無疑問,這裡的“聽”並不是用耳朵在聽,要聽到的也不是各種各樣的聲音,(各種各樣的聲音本就屬於雜念,已經在第一步清除掉了),而是借用了耳朵聽聲音的概念,來表達用心聆聽自己所處於的狀態,自己在清靜一念狀態下的表現。

也即是說,去探究自身的道是什麼,此時,聽的是天籟之音(南華祖師說天籟、地籟和人籟,你知道這三籟分別指什麼嗎?)

第三,我們僅僅用心去聆聽、去感受道是什麼,這還遠遠不夠。既然談論修行,就需要找到能夠主動去合道的法門,找到具有指導意義的、如何做的法門。祖師說“無聽之以心,而聽之以氣”。氣,是事物運行的源動力以及根本規律。

“聽之以氣”,此時聆聽與觀察的不再是我們自身的感知,而是一種客觀存在的運行方式,因為我們的心是有知覺的,是主觀意識的表達。

真正的虛心以待,不需要我們主觀去做什麼,是隨時隨地都可以應物的,隨著外界事物的發展變化而給予該有的回應(但卻不是帶有主觀判斷的回應)。

能真正做到這一點,才符合道教義理中講的隨方應化的聖人要求,才是經典中提到的“常應常靜,常清靜矣”的修

道教修行,講的是兩個詞:一個是應物,是符合事物客觀規律地回應;一個是真常,即無論應什麼樣的事物,都要保持住自身的真常不變。

外在客觀發生的事物為實,我們唯有以虛空淨明的真心來應對,才能夠虛實相待而互不相傷,孔子讓顏回保持心齋,本質上是要讓他打破自己的執念,回歸到大道的層面上去看待問題。

為了更加有效地說明這個觀點,南華真人還舉了一個有趣的故事:

有一個工匠很會雕刻,他刻的人與真人完全一樣。君王看了嚇一跳,問他:怎麼能刻得那麼像呢?工匠回答說:我開始刻的時候,一定要先守齋,三天之後,心裡就不會想“慶賞爵祿”。守齋五天之後就不敢想“非譽巧拙”。七天之後,就忘了自己有四肢五官了。

唯當忘記了一切外在,才能以應物的心去做應物的事。南華真人在《逍遙游》篇章中用一句話總結,即“舉世譽之而不加勸,舉世非之而不加沮”。如能八風吹不動,定可安坐紫金蓮。

清·趙翼有一首《歲暮雜詩》,寫道:“身退敢談天下事,心齋唯對古人書。”

心齋,是我們皈依道經師寶的態度,更是我們修行人要保持的本真,那麼,今天的心齋,你做到了嗎?

圖文源於互聯網