依道修德,涵養至善之修養

在道教深邃的思想體系中,《道德經》所雲 “勝人者力,自勝者強”,如一盞明燈,照亮我們為人處世的修行之路。真正強大之人,能克制自身,人到中年,更應行止有度、把握分寸,這不僅是對他人的尊重,更是對自我生命的珍視與負責,是契合道教 “和光同塵” 理念的智慧之舉。

一、人前不炫:謙遜守道,蓄勢待發

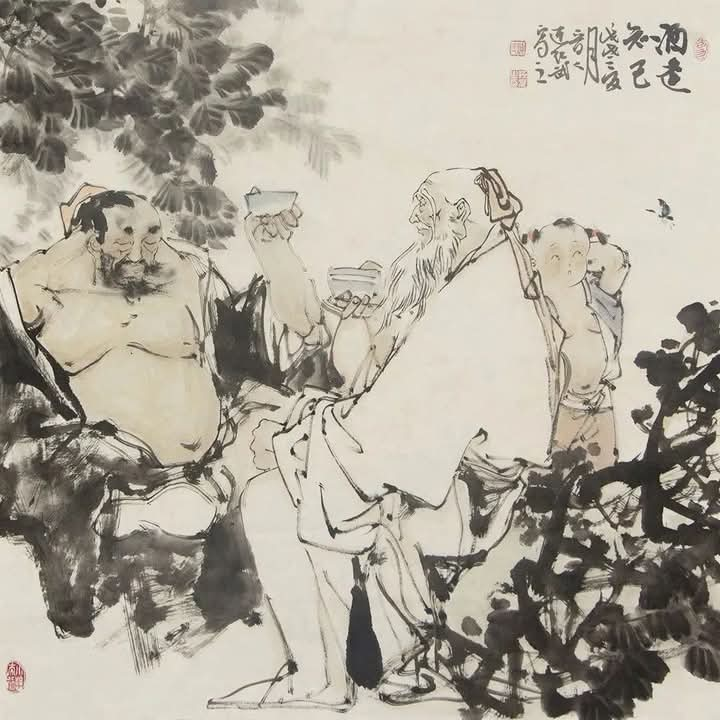

《莊子・列禦寇》有雲:“巧者勞而知者憂,無能者無所求。” 做人若不明此理,最忌諱的便是本事欠缺卻熱衷於吹噓炫耀,妄圖以浮誇之態引人矚目,殊不知這般行徑不僅惹人厭煩,還可能招致災禍。趙括自幼熟讀兵書,卻因缺乏實戰經驗,只知在趙王面前賣弄兵法知識,最終導致四十萬趙軍被坑殺,“紙上談兵” 成為千古笑柄;三國時期的馬謖,同樣常在諸葛亮面前炫耀自己的兵法韜略,街亭之戰時剛愎自用,痛失街亭,賠上身家性命。此二者皆因過度炫耀,違背了道教所宣導的謙遜之道。道教認為,真正的強者如同深山中的大樹,默默紮根,積蓄力量。“牆角數枝梅,淩寒獨自開。遙知不是雪,為有暗香來。” 我們應如梅花般秉持謙遜品德,不與他人爭一時之長短,不刻意炫耀自身,在寧靜中默默積累,等待綻放的時機。唯有如此,方能在人生道路上穩健前行,不被虛榮衝昏頭腦。

二、人後不謗:慎獨守正,修身養德

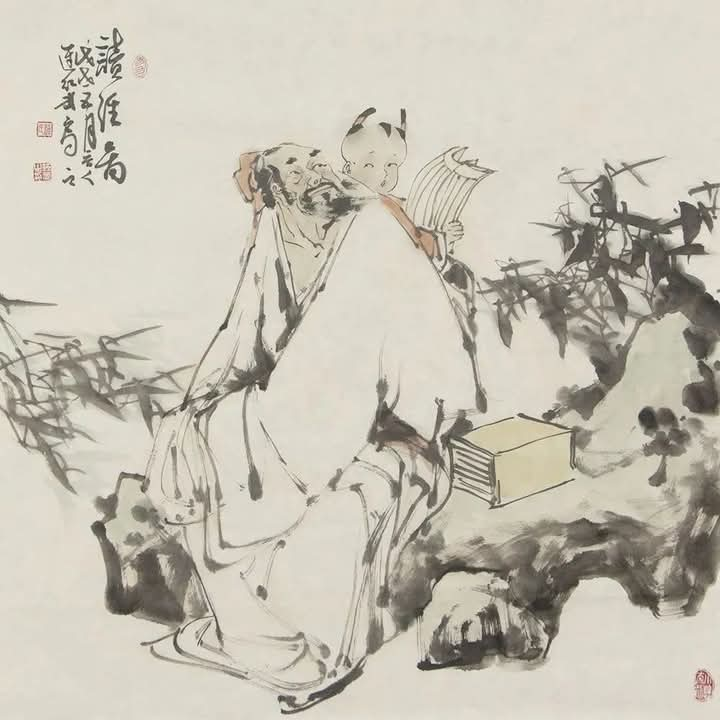

孔子曰:“君子慎獨。” 這與道教的修身理念不謀而合。在道教的修行觀念裡,一個人的品德高下,往往在獨處時的言行中盡顯無遺。優秀之人,即便獨處也能堅守正道,而品德有虧者,人前或許偽裝友善,人後卻搬弄是非,這種行為不僅有損自身修養,更會折損自身福氣。孔子的弟子子貢,雖聰明伶俐,卻曾因常在人後說壞話而受到孔子嚴厲批評。孔子言:“你的高明一定要通過在別人背後說壞話來凸顯嗎?如果是我,我就沒有這個時間。” 孔子將時間用於提升自我,這正是道教所宣導的 “內修” 精神。《顏氏家訓 – 勉學篇》亦雲:“古之學者為己,今之學者為人。” 與其耗費時間指責他人過錯,不如專注于完善自我,通過不斷修養身心,達到生命圓熟飽滿的境界,這才是契合道教思想的處世之道。

三、人上不傲:謙卑處世,不忘初心

古人雲:“小人得志揚其勢,君子得志揚其道。” 道教主張君子無論身處何種境地,都應保持謙卑。有智慧之人在獲得重用、身處高位時,會堅守謙遜之態,施展抱負,為大眾謀福祉;而愚笨之人一旦得勢,便會原形畢露,耀武揚威,最終自食惡果。唐朝宰相李林甫,得勢前曾有過功績,但掌權後卻大肆排斥異己、殘害忠良,因其傲慢行徑,引得眾人不滿,最終落得削官爵、抄家財,連累家人的下場。與之形成鮮明對比的是蘇軾,他一生秉持謙卑態度,在黃州任官時,深入百姓,結交眾多農民朋友;調離回京後,依然不忘與百姓保持往來,努力為民生謀福祉。蘇軾曾自評:“上可陪玉皇大帝,下可以陪卑田院乞兒。” 此語正是他謙和性格的真實寫照。《易傳》中 “滿招損,謙受益” 的觀點,與道教的思想相得益彰。人生境遇如四季更迭,有高峰亦有低谷。身處低谷時,我們應如道教修行者般,默默充實自己,積蓄力量;身居高位時,則更要堅守初心,不被權勢衝昏頭腦。保持一顆平常心,方能在人生旅途中善始善終。司馬光說:“才者,德之資也;德者,才之帥也。”良好的品德是一個人刻在骨子裡的修養,也是幸福的根源。遵循道教思想,秉持謙遜,人前不炫;心懷尊重,人後不謗;堅守謙卑,人上不傲,我們便能在生活中積累深厚的福德,讓人生之路走得更加穩健長遠。

圖文源於互聯網