福壽自善中而來,可你會行善麼?

人生在世,每一個人都盼望能得到福氣和長壽,但到底怎樣才能得到福壽呢?怎樣的人才算是有福呢?

古語說:“天道無親,常與善人”、“皇天無親,惟德是輔”。

意思是說天道不分親疏,對所有的人都是一視同仁的,但行善是符合天道的,因此天道總是與善良的人同在,讓善良的人做起事情來如有神助。

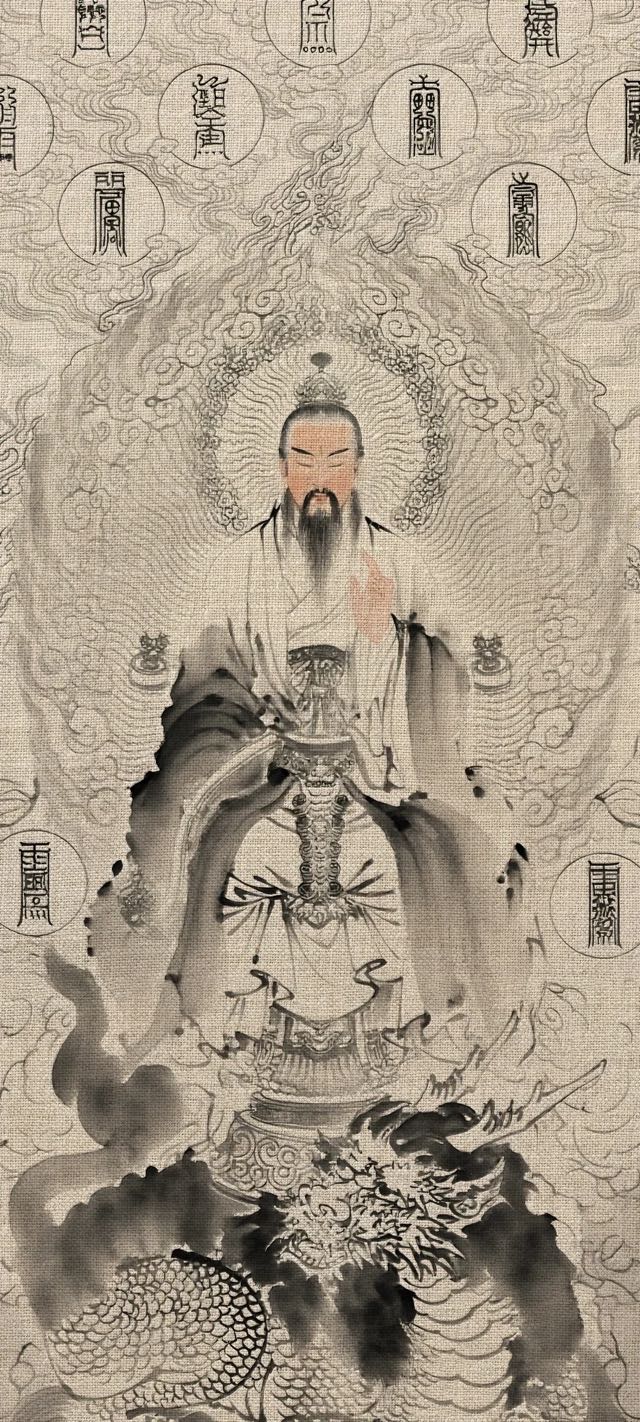

孫思邈真人在《福壽論》中亦雲:“福者,造善之積也。”

孫真人在此就明確的告訴我們人的福分,是做善事日久而來的。故善良的人,天乃愛之,鬼神敬之。

一、何為福?怎能壽

福,《韓非子·解老》解釋為:“全壽富貴之謂福”。

意思就是得壽且貴才能算是一個有福分得人。

此外,關於“福”還有五種說法,即:不夭折且無災無難的長生;有錢又有地位的富貴;身心健康的康寧,樂善好施且仁厚的好德;臨終時沒有遭遇病苦的善終。

這些都是對“什麼是福”這個問題的解釋。

二、如何得福

關於怎能壽這個問題,其實很簡單。

古人雲:“有福必有壽,有壽必有福,有福無壽是為無福可受”。那麼問題來了,福對我們來說既然如此重要,那究竟如何才能得福呢?

孫真人在《福壽論》中說:“福者,造善之積也;禍者,造不善之積也。鬼神蓋不能為人之禍,亦不能致人之福,但人積不善之多而煞其命也。”

意思就是說:福運,是做善事日積月累而得到的;禍害,是行不善之事日積月累而得到的。因此,鬼神不能給人帶來禍患,也不能給人帶來福運。所謂的禍都是人做了太多壞事自己感召而來。

從孫真人這個觀點中我們可以知道,福和壽都是自己求來的,正如明朝善書《了凡四訓》中雲:“命自我立,福自己求。”(一切禍福休咎皆自由人掌握,行善則積福,作惡則招禍)

然而,想要得福得壽卻不是空口白話,而是要付出實際行動,腳踏實地一步一步修出來,如何修呢?

三、善分幾類

《易經》雲:“積善之家必有餘慶,積不善之家必有餘殃。”

行善積德就是積累福報最直接的辦法,道理雖然很簡單,但是真正去實踐的時候我們還得仔細斟酌,因為行善也是要講究方法論的。

首先,我們要在內心發一個善心,這一點很重要!太上曰“夫心起於善,善雖未為,而吉神已隨之。”這在告誡我們,心是一切罪福的源頭。既然要發善心我們還得明白何為善?因為,善有陰善、陽善、是善、非善,半善、滿善之分。

陰善、陽善通俗的說就是:凡是行善被人知道的是陽善,行善而不被人知道的則是陰德,人若能夠廣積陰德,那麼就會如孫真人所說:聖人瞭解你,賢人庇護你,上天愛憐你,眾人喜歡你,鬼神敬畏你。

而行陽善的人,則能享受世間的名譽,因為名譽也同樣是一種福報。但是,如果享有的盛名和你的善行不符合,則會召來禍患,因為名譽是天地所顧及的。(所謂:天之道損有餘而補不足)

什麼又是善、非善呢?實際生活中類似于利用人們善心行騙的事件已經屢見不鮮了。因為有的時候我們往往不能從表面分辨真假善惡,騙子會利用人們的善心獲得利益,其結果是,會誤導越來越多的群眾去行“非善”。

在行善時不要去關注現在行為的表像,而是要透過現象看本質,去思考這個行為對社會的流弊如何:不去論一時的好壞,而論久遠的影響;不論個人的得失,而論對社會的利弊如何。

其實有的時候我們有很多的行為在表面看來雖是善的,但是,其遺留下來的危害足以扭曲一個社會的價值取向,由此我們可以知道,有時候看似是行善而其實不是善;看似不善的行為,但其遺留的影響足以濟世利人,這就是是善與非善的區別。

何為半善滿善?《易經》中說:“善不積,不足以成名;惡不積,不足以滅身。”

昔日,鐘離權祖師傳授黃白點金之術給呂祖,以此來救世濟人。同時,祖師告訴呂祖:“五百年後黃金還會變為原物。”

呂祖一聽心想,這樣豈不是害了五百年後的人,便說:“這種遺害子孫的事,我不願做!”

鐘離權祖師點了點頭說:“修仙要先積滿三千功德,就你這一句話,你的三千功德已經圓滿了。”

若我們在行善的時候心不著於善的形相,則隨處行善,隨處都是成就,皆得圓滿。如果著於善的形相,即使終生勤苦行善,那也只是半善罷了。

我們在以財物救濟他人的時候應做到“一心清靜”,不去執著於善,不去為了行善所帶來的福報去行善,若能這樣的話,即使只有蘋蘩蕰藻之菜,潢汙行潦之水,也可以種植無涯的福報。

倘若執著于行善的表像,心中總是去計較它,那麼即使是佈施的萬兩黃金,所得到的福報也是不圓滿的,這就是半善和滿善的區別,天道輪回,蒼天可曾饒過誰?

四、承負報應

在歷史的浩瀚長河中,曾有許多可歌可泣的真英雄,真豪傑;亦有遺臭萬年的奸詐佞臣。

這些人當中,精忠報國如嶽飛,名垂千古,令後世子孫引以為傲,甚至為自己姓嶽而感到自豪,而反觀秦檜卻遺臭萬年,永世不得翻身,也讓後世子孫為他蒙羞。

其實這就是我們道教說的承負。

那麼何為承負?意思就是:前輩行善,今人得福;今人行惡,後輩受禍,前人的行為對後世人與自然環境、社會的深遠影響。

精神空虛、人情淺薄,諸如此類,都是因為心中缺少了那一絲善念。那些唯我獨尊、自私自利、惡語相向的狹隘主義者是不符合現代世道的,是沒有人道的,這些人,天雖然不煞其命,而自取其斃也。正如孫真人所言:這些人都不合適居住在人間。

人生百歲猶如電光火石,轉瞬即逝、縱然不屑跳出輪回,但是起碼也不能自甘墮落、胡造惡業。要知道人在做,天在看,我們所做的每一件善惡之事在陰司那都有陰籍記載,將來空手去到閻王殿,善惡功過算一番呀!

五、勸誡行善

今日我奉勸大眾:此生就算我們不能成為古聖先賢般的人物,但只要我們存心正直,廣積陰德,得福得壽自然是不在話下。

就像孫真人說的:“人若奉陰德而不欺者,聖人知之,賢人護之,天乃愛之,人以悅之,鬼神敬之。”

古往今來,順逆得失皆不離善惡因果,人生不過短短數十載的光陰,從高官權位到市井小民,家財萬貫到窮困潦倒之人,沒有做了壞事而不遭到報應的。

正所謂“禍福無門,為人自召”、“善惡之報,如影隨行”,這些皆是人自取其咎,一絲一毫怨不得旁人。

孫真人在《福壽論》中,提到了各種非分之人,他把這種為善的不求反得,造惡的在劫難逃,說得是淋漓盡致、發人深省。

孫真人他站在一位醫者的角度,把這種不善的心理與行為,看成是主要的一個得病的因素,而且明確的告訴我們:一個人若積惡過多,必致死症,在劫難逃。

孫真人他的這個認識,也是一種社會行為醫學。他認為人的善心善舉與人的健康是共同進退的,他們一脈相承,一榮俱榮,一損俱損。

然而,在古代主流的思想中,無論儒釋道,都說的很明白,上天的眷顧和幫助,都是無法從自身以外求得的,而是要通過修身、修行、修養,讓自己成為吉人、善人,然後,天自然助之。

就像張高澄道長所言:“道教比較務實,長生久世是能夠做到的,但不能說可以永遠活下去,只是活得比較健康。長生久世以後要幹什麼呢?你還是要做很多好事才行,不然你的智慧不會開明,你要不斷把內在的慈愛之心、無為之心開發出來,才會修煉善行。”

慈愛之心、無為之心,一個是天之道、一個是聖人之道。天之道,利而不害;聖人之道,為而不爭。我們凡人只要能遵循天地自然之道,做到清靜無為,福壽不求也會自來。這也是《福壽論》中開篇第一句所說的:“聖人體其道而不為也。”

最後我再把孫思邈真人在《福壽論》中說過的“福者,造善之積也;禍者,造不善之積也”,這句話拎出來告誡大家。我們此生的善惡之報都是由我們自己所造的善惡來決定的。

天道大公,福壽由己。唯有造善積福才能真正掌握命運的方向,讓他往好的方面走。

切記:勿以善小而不為,勿以惡小而為之!

圖文源於互聯網